2019年03月18日

『皇帝のいない八月』:映画が現実になった

データ

『皇帝のいない八月』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:1978年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:山本薩夫

原作:小林久三

俳優:コメント欄に記入

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

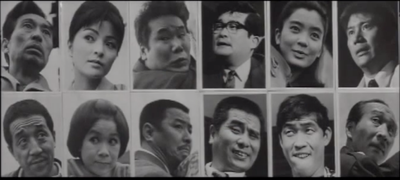

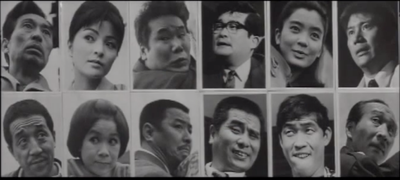

写真はすべて予告編から

コメント

映画作品としての評価は☆4。

よく出来た映画を観たい方には勧められません。

ですから、本作の詳しい紹介は省略します。

しかし、本作鑑賞者には別の楽しみ方や感慨がたくさん待っています。

その熱意と物量作戦に敬意を評して☆6としました。

その点について少しだけ書きます。

一つ目に、本作の豪華キャストについて。

主要登場人物を9人列挙すると、

渡瀬恒彦 (藤崎顕正:元第32普通科連隊1等陸尉・クーデター実行部隊藤崎隊隊長)

吉永小百合 (藤崎杏子:藤崎顕正の妻)

高橋悦史 (利倉保久:内閣調査室室長)

山本圭 (石森宏明:レザー旬報記者・藤崎杏子の元恋人)

滝沢修 (佐橋総理大臣:民政党)

佐分利信 (大畑剛造:民政党奥の院・クーデター計画の黒幕)

太地喜和子 (中上冴子:大畑剛造の愛人・バーのママ)

丹波哲郎 (三神陸将:防衛庁 統合幕僚会議議長)

三國連太郎 (江見為一郎:陸上自衛隊幕僚監部警務部長 陸将補・藤崎杏子の父)

それ以外に

小沢栄太郎、渥美清、岡田嘉子、山崎努、有賀弘一、永島敏行、

風間杜夫、三上真一郎、橋本功、神山繁、鈴木瑞穂、岡田英次、

大滝秀治、久米明、内藤武敏、浜田寅彦、松本克平、永井智雄、

渥美国泰、嵯峨善兵、早川純一、浜村純、波多野憲、塚本信夫、

デニス・ファーレル(トーマス中佐:在日米軍G2)、中島ゆたか

泉じゅん、二村民子、岡本茉莉、香野百合子、、、、

とにかくめまいがするほどの豪華キャスト!

中ではやはり滝沢修さん、三國連太郎さんの圧倒的な存在感が目立ちます。

他に、二人の男性の間で揺れる吉永小百合さんの切ない顔、有力者の愛人役なりきりの太地喜和子さんも見逃せません。

渥美清さん、岡田嘉子さんは居なくてもいい役ですが、どうせまとまりのない映画ですのでいっそ嬉しい出演です。

忘れてはいけない。短い出番ですが山崎努さんの笑顔はもうたまりません。

これらキャストの共演・競演を楽しむだけで鑑賞の価値はあります。いかに大味の映画であろうとも。

二つ目には、今となってはヒリヒリするような現代性です。

その点は批評欄に書きます。

批評

本作は自衛隊員2000人によるクーデターを表面に、政界の権力争いを裏面にセットにした脚本です。

その自衛隊員の行動の最大の目的は、<憲法改正>です。

「我々は憲法を改めて、かつて在った美しい精神と美しい秩序を築くんだっ」とは、その首謀者藤崎(渡瀬恒彦さん)の言い放ったセリフです。

それに対して石森という記者(山本圭さん)は、「何が秩序だ、何が伝統だ。天皇一人のために俺たちは何人殺されたっ」

と応じます。

ここからお分かりの通り、本作が製作されたという事実は、

1)1978年の段階では国家主義者にとって「憲法改正」など夢のまた夢の時代であり、一部の自衛隊員という暴力を有した人々のクーデターに頼らざるを得なかったこと、

2)それにも関わらず(1970年の三島由紀夫さんの自死を契機に)その夢を実現しようとする勢力が台頭してきたこと、

3)そしてその動きを感知した護憲派においては将来の日本を襲うかもしれないその動きを警戒するアンテナが研ぎ澄まされ始めたこと、

を意味します。

ところがどうでしょう。

現在は「国会」という合法的な立法府で(藤崎と同じ考えで作成された)憲法改正案が審議されるおそれまで出てきました。

実は目に見えないクーデターが進行中なのだとはお考えになりませんか、皆さん。

『皇帝のいない八月』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:1978年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:山本薩夫

原作:小林久三

俳優:コメント欄に記入

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

写真はすべて予告編から

コメント

映画作品としての評価は☆4。

よく出来た映画を観たい方には勧められません。

ですから、本作の詳しい紹介は省略します。

しかし、本作鑑賞者には別の楽しみ方や感慨がたくさん待っています。

その熱意と物量作戦に敬意を評して☆6としました。

その点について少しだけ書きます。

一つ目に、本作の豪華キャストについて。

主要登場人物を9人列挙すると、

渡瀬恒彦 (藤崎顕正:元第32普通科連隊1等陸尉・クーデター実行部隊藤崎隊隊長)

吉永小百合 (藤崎杏子:藤崎顕正の妻)

高橋悦史 (利倉保久:内閣調査室室長)

山本圭 (石森宏明:レザー旬報記者・藤崎杏子の元恋人)

滝沢修 (佐橋総理大臣:民政党)

佐分利信 (大畑剛造:民政党奥の院・クーデター計画の黒幕)

太地喜和子 (中上冴子:大畑剛造の愛人・バーのママ)

丹波哲郎 (三神陸将:防衛庁 統合幕僚会議議長)

三國連太郎 (江見為一郎:陸上自衛隊幕僚監部警務部長 陸将補・藤崎杏子の父)

それ以外に

小沢栄太郎、渥美清、岡田嘉子、山崎努、有賀弘一、永島敏行、

風間杜夫、三上真一郎、橋本功、神山繁、鈴木瑞穂、岡田英次、

大滝秀治、久米明、内藤武敏、浜田寅彦、松本克平、永井智雄、

渥美国泰、嵯峨善兵、早川純一、浜村純、波多野憲、塚本信夫、

デニス・ファーレル(トーマス中佐:在日米軍G2)、中島ゆたか

泉じゅん、二村民子、岡本茉莉、香野百合子、、、、

とにかくめまいがするほどの豪華キャスト!

中ではやはり滝沢修さん、三國連太郎さんの圧倒的な存在感が目立ちます。

他に、二人の男性の間で揺れる吉永小百合さんの切ない顔、有力者の愛人役なりきりの太地喜和子さんも見逃せません。

渥美清さん、岡田嘉子さんは居なくてもいい役ですが、どうせまとまりのない映画ですのでいっそ嬉しい出演です。

忘れてはいけない。短い出番ですが山崎努さんの笑顔はもうたまりません。

これらキャストの共演・競演を楽しむだけで鑑賞の価値はあります。いかに大味の映画であろうとも。

二つ目には、今となってはヒリヒリするような現代性です。

その点は批評欄に書きます。

批評

本作は自衛隊員2000人によるクーデターを表面に、政界の権力争いを裏面にセットにした脚本です。

その自衛隊員の行動の最大の目的は、<憲法改正>です。

「我々は憲法を改めて、かつて在った美しい精神と美しい秩序を築くんだっ」とは、その首謀者藤崎(渡瀬恒彦さん)の言い放ったセリフです。

それに対して石森という記者(山本圭さん)は、「何が秩序だ、何が伝統だ。天皇一人のために俺たちは何人殺されたっ」

と応じます。

ここからお分かりの通り、本作が製作されたという事実は、

1)1978年の段階では国家主義者にとって「憲法改正」など夢のまた夢の時代であり、一部の自衛隊員という暴力を有した人々のクーデターに頼らざるを得なかったこと、

2)それにも関わらず(1970年の三島由紀夫さんの自死を契機に)その夢を実現しようとする勢力が台頭してきたこと、

3)そしてその動きを感知した護憲派においては将来の日本を襲うかもしれないその動きを警戒するアンテナが研ぎ澄まされ始めたこと、

を意味します。

ところがどうでしょう。

現在は「国会」という合法的な立法府で(藤崎と同じ考えで作成された)憲法改正案が審議されるおそれまで出てきました。

実は目に見えないクーデターが進行中なのだとはお考えになりませんか、皆さん。

2019年03月16日

『始皇帝暗殺』:見える『史記』

データ

『始皇帝暗殺』 荊軻刺秦王

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:1998年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後ビデオで一回、また2019年BS/CSで視聴。

監督:陳凱歌、チェン・カイコー

俳優:趙姫 =鞏俐、コン・リー 荊軻=張豊毅、チャン・フォンイー

秦王・政(後の始皇帝)=李雪健、リー・シュエチエン 燕丹=孫周、スン・チョウ

嫪毐(長信侯)=王志文、ワン・チーウェン 樊於期=呂暁禾、リュイ・シャオホ

呂不韋=陳凱歌、チェン・カイコー 母后=顧永菲、クー・ヨンフェイ

盲目の少女=周迅、ジョウ・シュン

製作国:中国、日本、フランス

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

出典不明ですが、角川書店や北京映画製作所などに著作権は保有されているものと思われます。不都合あればご一報ください。削除します。

コメント

話の筋はとてもシンプルですから紹介はしません。

3回目ともなると流石にアラが気になってきます。

そのアラとは、専門用語は知りませんが、随所に感じるカットの飛び飛び感のことです。

え?ぶつ切り?と。

その原因は、おそらく映画時間の短縮を図るために監督でなく編集者が無理やり切ったのでしょう。

観客が作品世界にのめり込むことを損なっています。惜しいことです。

それでも私はこの映画が好きです。

あざといほどの大スケール感と大げさな演出ぶりが、どういうわけか本作ではマッチしていたように思います。

(妻は劇団新感線の演目にしたらどうだと言い、例によって配役を空想しています。)

ストーリー自体が地味なせいでしょうか。

そしてその地味さに関連するように思いますが、どこか垢抜けず美しすぎない、、言い換えれば場末感が漂っているところが好きです。

その点で、二千年以上前の『史記』の世界がこの目で見えた、と錯覚できるのが楽しい。

燕の太鼓など、もう興奮してしまいます。(良い音響環境で観てください。)

そのチェン・カイコーさん演出に応えた中国俳優たちがまたよろしいです。

張豊毅(チャン・フォンイー)さんは『さらば、我が愛 覇王別姫』(チェン・カイコー監督)と『レッドクリフ』(ジョン・ウー監督)でその演技に魅了されましたが、ここでは動→静→動のメリハリがよく効いていました。

そして何と言っても王志文(ワン・チーウェン)さんの芝居がとても好きです。秦王を欺くニセ宦官ぶりがなかなかの曲者感たっぷりで。

脚本面で秦王の孤独ぶりがもう一歩深められていたら秀作になったと思うのですが、ただでさえ長い映画ですので、無理だったかもしれませんね。

『始皇帝暗殺』 荊軻刺秦王

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:1998年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後ビデオで一回、また2019年BS/CSで視聴。

監督:陳凱歌、チェン・カイコー

俳優:趙姫 =鞏俐、コン・リー 荊軻=張豊毅、チャン・フォンイー

秦王・政(後の始皇帝)=李雪健、リー・シュエチエン 燕丹=孫周、スン・チョウ

嫪毐(長信侯)=王志文、ワン・チーウェン 樊於期=呂暁禾、リュイ・シャオホ

呂不韋=陳凱歌、チェン・カイコー 母后=顧永菲、クー・ヨンフェイ

盲目の少女=周迅、ジョウ・シュン

製作国:中国、日本、フランス

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

出典不明ですが、角川書店や北京映画製作所などに著作権は保有されているものと思われます。不都合あればご一報ください。削除します。

コメント

話の筋はとてもシンプルですから紹介はしません。

3回目ともなると流石にアラが気になってきます。

そのアラとは、専門用語は知りませんが、随所に感じるカットの飛び飛び感のことです。

え?ぶつ切り?と。

その原因は、おそらく映画時間の短縮を図るために監督でなく編集者が無理やり切ったのでしょう。

観客が作品世界にのめり込むことを損なっています。惜しいことです。

それでも私はこの映画が好きです。

あざといほどの大スケール感と大げさな演出ぶりが、どういうわけか本作ではマッチしていたように思います。

(妻は劇団新感線の演目にしたらどうだと言い、例によって配役を空想しています。)

ストーリー自体が地味なせいでしょうか。

そしてその地味さに関連するように思いますが、どこか垢抜けず美しすぎない、、言い換えれば場末感が漂っているところが好きです。

その点で、二千年以上前の『史記』の世界がこの目で見えた、と錯覚できるのが楽しい。

燕の太鼓など、もう興奮してしまいます。(良い音響環境で観てください。)

そのチェン・カイコーさん演出に応えた中国俳優たちがまたよろしいです。

張豊毅(チャン・フォンイー)さんは『さらば、我が愛 覇王別姫』(チェン・カイコー監督)と『レッドクリフ』(ジョン・ウー監督)でその演技に魅了されましたが、ここでは動→静→動のメリハリがよく効いていました。

そして何と言っても王志文(ワン・チーウェン)さんの芝居がとても好きです。秦王を欺くニセ宦官ぶりがなかなかの曲者感たっぷりで。

脚本面で秦王の孤独ぶりがもう一歩深められていたら秀作になったと思うのですが、ただでさえ長い映画ですので、無理だったかもしれませんね。

2019年03月14日

『17歳のカルテ』:”治癒したボーダーライン”?

データ

『17歳のカルテ』GIRL, INTERRUPTED

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2000年(日本公開)

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ジェームズ・マンゴールド

原作:スザンナ・ケイセンの自伝的ノンフィクション『GIRL, INTERRUPTED』

音楽:マイケル・ダナ

俳優:ウィノナ・ライダー(スザンナ) アンジェリーナ・ジョリー(リサ)

ブリタニー・マーフィ (デイジー) クレア・デュヴァル (ジョージーナ) エリザベス・モス (ポリー)

ジャレッド・レトー(トビー) ウーピー・ゴールドバーグ ヴァネッサ・レッドグレイヴ

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

批評

「最後の診断は”治癒したボーダーライン”・・・

今も意味が分からない」

主人公スザンヌの終盤のナレーションです。

これはきっと原作に(『GIRL, INTERRUPTED』)書かれた一節なのでしょう。

ボーダーラインとは境界性パーソナリティ障害のことで、略してBPDと呼ばれます。

私はこのよく知られた障害について無知同然でしたので、ネット上で少々勉強しました。中でwikipediaの解説がわかりやすいように感じたので、以下はその引用です。(下線は筆者)

BPDの症状を簡略に引用します。

「症状の機軸となるものは、不安定な思考や感情、行動およびそれに伴うコミュニケーションの障害である。」

「具体的には、衝動的行動、二極思考、対人関係の障害、慢性的な空虚感、自己同一性障害、薬物やアルコール依存、自傷行為や自殺企図などの自己破壊行動が挙げられる。また激しい怒り、空しさや寂しさ、見捨てられ感や自己否定感など、感情がめまぐるしく変化し、なおかつ混在する感情の調節が困難であり、不安や葛藤を自身の内で処理することを苦手とする。」

「衝動的行為としては、性的放縦、ギャンブルや買い物での多額の浪費、より顕著な行為としてはアルコールや薬物の乱用がある。さらに自己破壊的な性質を帯びたものとして、過食嘔吐や不食などの摂食障害がある。自己破壊的行為で最も重いものは自殺であるが、そのほかにもリストカットなどの自傷行為、自殺企図(薬物の過量服薬等)により実際に死に至ることもある。」

私自身の青年期を思い起こすと、どうやら私は典型的BPDではなかったようです。

ですが、複数の症状に心当たりがあります。例えば「対人関係の障害」や「自己同一性障害」です。

「障害」というような表面化はせず、この点での生活上の困難はありませんでしたが、内心では自分の”異常”を常に、ほんとうに常に意識して生きていました。個人としての自分と社会的存在としての自分との折り合いがつかめず、つまりは自分が何者なのかわからず、辛い思いを抱えたまま過ごしていました。

しかしそういう私は例外の少数派ではなかったように思います。

ですから(というには根拠に乏しいことはわかっています)、この定義をぜんたいとして眺めると、青年期の男女は大なり小なり(=程度の差はあれ)BPD要素を持っていると捉えたくなります。あなたはどうでしたか?

未読の原作も、本作も、そこが真のテーマだったのではないでしょうか。

つまり、異常と正常との線引き、ボーダーラインがわからないということです。

あるいは、BPDとは本当に障害あるいは病気なのかという疑問です。

であるにも関わらず、原作者スザンヌは精神病院に強制的に入院させられました。

入院した一年間は、まさに彼女の人生が中断させされた

( interrupted)期間になりました。

しかし病院で彼女は多くの体験をし、友人を作り、自分を見つめ直したため、中断期間は有意義な期間にもなりました。

『中断された音楽の稽古』伝フェルメール作:この絵画が原題の由来だそうです。

この絵画の主題は、”主婦よ少し待て。自分の行為がそれでいいのか見直せ”だと愚考します。

さて、スザンナは自分を見つめ直し、「社会復帰」しました。

一方私は(入院しませんでしたが)、自分の分裂になんとか折り合いをつけ、自己同一性を手に入れ、社会人として勤め上げました。

私たちは、敢えて不遜な言い方をしますが、そういう能力に恵まれていたと言えましょう。

しかし一方で、能力であれ環境であれ不足していたため、BPDをはじめとする青年期の危機をうまく乗り越えられなかった無数の元若者がいたはずです。

彼らの内何%かは自死したに違いありません。

とするなら、つまり環境や能力次第で彼らの人生が大きく左右されるなら、この原作と映画はなんの意味も持たないことになります。

スザンヌは能力があったから内的に自分を見つめ直すことができただけ。

以後の人生がうまくいくかどうかは本人の努力や意志では決まらないことになりますから。

わざと迷宮散歩のような遠回りの書き方で申し訳ないのですが、本作に意味があるとすれば、それはやはり、「正常」と「異常」のボーダーを問い直すことでしかないはずです。

繰り返しになりますが、原作も本作もそれが主題であったと私は考えます。

ところが、

その主題を表現することに本作が大成功をおさめたか、と問われれば、そうは見えないと答えるしかありません。

その理由は以下のコメント欄に書きます。

コメント

ウーピー・ゴールドバーグさんやヴァネッサ・レッドグレイヴさんという大物が登場する映画です。

ただ彼女たちは作品の重石であり、本作に説得力を持たせるための役割です。

(その点で狙い通りの見事な存在感を見せてくれます。)

主題を別にして本作の最大の魅力は、米国の若手女優たちが精神病院の患者の役を担当しているその共演ぶりにあります。

主役ウィノナ・ライダーさんは、上記BPDの症状に多数当てはまるスザンナを。

アンジェリーナ・ジョリーさんは、女子病棟のリーダーにして脱走常習のリサを。

夭折したブリタニー・マーフィさんは、父親に愛されすぎている、下剤依存症のデイジーを。

クレア・デュヴァルさんは虚言症のジョージーナを。

エリザベス・モスさんは、アトピーだから猫は飼えないと言われ発作的にアトピーの顔を焼いてしまったポリーを。

自らもBPDだったウィノナ・ライダーさんがエクゼクティブ・プロデューサーもつとめ、意欲的に製作しただけのことがあり、キャスティングにも粗漏がありません。

ウィノナさんがまずは誰よりも繊細な演技をします。目の表情だけで心の状態がわかります。たいした演技力です。ただ、批評欄にも書いたように、スザンヌの症状は私たちには「変わった女の子」レベルであって、それだけでは映画の印象は地味になります。アメリカ商業映画では荷が重い。

そこで(実話ですからこういう言い方はいけないのでしょうが)、過激な行動をとるリサが必要になります。リサは感情が過多で思いやりもありますが、他人の弱点をえぐるように指摘して追い詰める冷酷さも持ち合わせています。このアンジェリーナ・ジョリーさんが演じたリサの存在があったから、映画が派手になります。アメリカ映画として勝負ができるわけです。

このアンジェリーナさんの芝居が強烈すぎました。

病院の中でのスザンヌたちがしでかす”騒動”もかなりのものでしたが(スザンヌは見舞客の彼とも看護士ともセックスする、デイジーのベッドの下には食べなかったチキンのローストが腐るまま置かれている、など)、リサの行為はまっしぐらの”問題行動”ばかりですので、エピソードがリサ中心に回ってしまいがち。その結果「正常」と「異常」とのボーダーはあるのかという主題にじっくり取り組めないまま時間が過ぎていきます。

狙いは良かったが、商業的な成功をやや優先してしまったかという面で残念さが残る映画でした。

なお例のごとく客寄せのための邦題にはがっかりです。

恥という単語を知らないのでしょうか、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントさん。

『17歳のカルテ』GIRL, INTERRUPTED

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2000年(日本公開)

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ジェームズ・マンゴールド

原作:スザンナ・ケイセンの自伝的ノンフィクション『GIRL, INTERRUPTED』

音楽:マイケル・ダナ

俳優:ウィノナ・ライダー(スザンナ) アンジェリーナ・ジョリー(リサ)

ブリタニー・マーフィ (デイジー) クレア・デュヴァル (ジョージーナ) エリザベス・モス (ポリー)

ジャレッド・レトー(トビー) ウーピー・ゴールドバーグ ヴァネッサ・レッドグレイヴ

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

批評

「最後の診断は”治癒したボーダーライン”・・・

今も意味が分からない」

主人公スザンヌの終盤のナレーションです。

これはきっと原作に(『GIRL, INTERRUPTED』)書かれた一節なのでしょう。

ボーダーラインとは境界性パーソナリティ障害のことで、略してBPDと呼ばれます。

私はこのよく知られた障害について無知同然でしたので、ネット上で少々勉強しました。中でwikipediaの解説がわかりやすいように感じたので、以下はその引用です。(下線は筆者)

BPDの症状を簡略に引用します。

「症状の機軸となるものは、不安定な思考や感情、行動およびそれに伴うコミュニケーションの障害である。」

「具体的には、衝動的行動、二極思考、対人関係の障害、慢性的な空虚感、自己同一性障害、薬物やアルコール依存、自傷行為や自殺企図などの自己破壊行動が挙げられる。また激しい怒り、空しさや寂しさ、見捨てられ感や自己否定感など、感情がめまぐるしく変化し、なおかつ混在する感情の調節が困難であり、不安や葛藤を自身の内で処理することを苦手とする。」

「衝動的行為としては、性的放縦、ギャンブルや買い物での多額の浪費、より顕著な行為としてはアルコールや薬物の乱用がある。さらに自己破壊的な性質を帯びたものとして、過食嘔吐や不食などの摂食障害がある。自己破壊的行為で最も重いものは自殺であるが、そのほかにもリストカットなどの自傷行為、自殺企図(薬物の過量服薬等)により実際に死に至ることもある。」

私自身の青年期を思い起こすと、どうやら私は典型的BPDではなかったようです。

ですが、複数の症状に心当たりがあります。例えば「対人関係の障害」や「自己同一性障害」です。

「障害」というような表面化はせず、この点での生活上の困難はありませんでしたが、内心では自分の”異常”を常に、ほんとうに常に意識して生きていました。個人としての自分と社会的存在としての自分との折り合いがつかめず、つまりは自分が何者なのかわからず、辛い思いを抱えたまま過ごしていました。

しかしそういう私は例外の少数派ではなかったように思います。

ですから(というには根拠に乏しいことはわかっています)、この定義をぜんたいとして眺めると、青年期の男女は大なり小なり(=程度の差はあれ)BPD要素を持っていると捉えたくなります。あなたはどうでしたか?

未読の原作も、本作も、そこが真のテーマだったのではないでしょうか。

つまり、異常と正常との線引き、ボーダーラインがわからないということです。

あるいは、BPDとは本当に障害あるいは病気なのかという疑問です。

であるにも関わらず、原作者スザンヌは精神病院に強制的に入院させられました。

入院した一年間は、まさに彼女の人生が中断させされた

( interrupted)期間になりました。

しかし病院で彼女は多くの体験をし、友人を作り、自分を見つめ直したため、中断期間は有意義な期間にもなりました。

『中断された音楽の稽古』伝フェルメール作:この絵画が原題の由来だそうです。

この絵画の主題は、”主婦よ少し待て。自分の行為がそれでいいのか見直せ”だと愚考します。

さて、スザンナは自分を見つめ直し、「社会復帰」しました。

一方私は(入院しませんでしたが)、自分の分裂になんとか折り合いをつけ、自己同一性を手に入れ、社会人として勤め上げました。

私たちは、敢えて不遜な言い方をしますが、そういう能力に恵まれていたと言えましょう。

しかし一方で、能力であれ環境であれ不足していたため、BPDをはじめとする青年期の危機をうまく乗り越えられなかった無数の元若者がいたはずです。

彼らの内何%かは自死したに違いありません。

とするなら、つまり環境や能力次第で彼らの人生が大きく左右されるなら、この原作と映画はなんの意味も持たないことになります。

スザンヌは能力があったから内的に自分を見つめ直すことができただけ。

以後の人生がうまくいくかどうかは本人の努力や意志では決まらないことになりますから。

わざと迷宮散歩のような遠回りの書き方で申し訳ないのですが、本作に意味があるとすれば、それはやはり、「正常」と「異常」のボーダーを問い直すことでしかないはずです。

繰り返しになりますが、原作も本作もそれが主題であったと私は考えます。

ところが、

その主題を表現することに本作が大成功をおさめたか、と問われれば、そうは見えないと答えるしかありません。

その理由は以下のコメント欄に書きます。

コメント

ウーピー・ゴールドバーグさんやヴァネッサ・レッドグレイヴさんという大物が登場する映画です。

ただ彼女たちは作品の重石であり、本作に説得力を持たせるための役割です。

(その点で狙い通りの見事な存在感を見せてくれます。)

主題を別にして本作の最大の魅力は、米国の若手女優たちが精神病院の患者の役を担当しているその共演ぶりにあります。

主役ウィノナ・ライダーさんは、上記BPDの症状に多数当てはまるスザンナを。

アンジェリーナ・ジョリーさんは、女子病棟のリーダーにして脱走常習のリサを。

夭折したブリタニー・マーフィさんは、父親に愛されすぎている、下剤依存症のデイジーを。

クレア・デュヴァルさんは虚言症のジョージーナを。

エリザベス・モスさんは、アトピーだから猫は飼えないと言われ発作的にアトピーの顔を焼いてしまったポリーを。

自らもBPDだったウィノナ・ライダーさんがエクゼクティブ・プロデューサーもつとめ、意欲的に製作しただけのことがあり、キャスティングにも粗漏がありません。

ウィノナさんがまずは誰よりも繊細な演技をします。目の表情だけで心の状態がわかります。たいした演技力です。ただ、批評欄にも書いたように、スザンヌの症状は私たちには「変わった女の子」レベルであって、それだけでは映画の印象は地味になります。アメリカ商業映画では荷が重い。

そこで(実話ですからこういう言い方はいけないのでしょうが)、過激な行動をとるリサが必要になります。リサは感情が過多で思いやりもありますが、他人の弱点をえぐるように指摘して追い詰める冷酷さも持ち合わせています。このアンジェリーナ・ジョリーさんが演じたリサの存在があったから、映画が派手になります。アメリカ映画として勝負ができるわけです。

このアンジェリーナさんの芝居が強烈すぎました。

病院の中でのスザンヌたちがしでかす”騒動”もかなりのものでしたが(スザンヌは見舞客の彼とも看護士ともセックスする、デイジーのベッドの下には食べなかったチキンのローストが腐るまま置かれている、など)、リサの行為はまっしぐらの”問題行動”ばかりですので、エピソードがリサ中心に回ってしまいがち。その結果「正常」と「異常」とのボーダーはあるのかという主題にじっくり取り組めないまま時間が過ぎていきます。

狙いは良かったが、商業的な成功をやや優先してしまったかという面で残念さが残る映画でした。

なお例のごとく客寄せのための邦題にはがっかりです。

恥という単語を知らないのでしょうか、ソニー・ピクチャーズ エンタテインメントさん。

2019年03月10日

『モンスター』:いたさの五段重ね

データ

『モンスター』MONSTER

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:2003年(製作)

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:パティ・ジェンキンス

音楽:BT

俳優:シャーリーズ・セロン(アイリーン・ウォーノス) クリスティナ・リッチ(セルビー・ウォール)

ブルース・ダーン(トム) スコット・ウィルソン(ホートン) プルイット・テイラー・ヴィンス(ジーン)

リー・ターゲセン(ヴィンセント・コーリー) アニー・コーレイ(ドナ)

マルコ・セント・ジョン(エヴァン) ブレット・ライス(チャールズ) ババ・ベイカー(Cubby)

製作国:アメリカ/ドイツ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

シャーリーズ・セロン:予告編より

クリスティナ・リッチ:予告編より

コメント1

エンドロールの曲はジャーニーの『Don't stop believin'』

Don't stop believin'

Hold on to the feelin'

Streetlights, people

信じることをやめないで

ずっと信じ続けてよ。

(夜の街の闇にだって)

街灯があるように。

みんな!

by journey

アメリカの地方の町。

ミソジニー(女性蔑視)に基づく性的虐待やレイプ、ネグレクトの結果、まっとうな教育を受けることもできず心の中に閉じこもって夢だけ見ていた少女二人が、(年齢は離れているけれど)大人になって出会って愛し合ったせいで起きる悲劇。

妻「ノーフューチャーな感じは『トレスポ(トレインスポッティング)』を思い出した」

私「なるほど。ただ、『トレスポ』ではもう少し知性が感じられた」

妻「ユアンの目が知性的だから」

・・・その点でシャーリーズ・セロンさんの化け方はお見事というほかありません。荒廃した家庭に育ち、容貌にも恵まれず、年齢を重ね、もはや変態たちの的になって稼ぐしかない娼婦を演じ切っているのですから。

目に知性が宿るような人生の機会とは出会えず、ただ今日をどうにかして生き抜いていく女性が、スクリーンに居ます。

スクリーンに居ます。

スクリーンだけではありませんよね。

これを書いている日は3月8日。国際女性ディーだそうです。

そのシャーリーズ・セロンさんとクリスティナ・リッチさんの迫真の演技で、心に刻まれる一作になりました。

封切り時にスクリーンで観たかったと思います。

不覚にも観なかった理由は、『モンスター』というタイトルに既視感がありすぎたからです。

批評

このブログではよくあることですが回り道しましょう。

モンスター、ということばから私が連想するものは、

1)ピンクレディーの『モンスター』(1978年)

みなさんご存知、作詞が阿久悠、作曲が都倉俊一の手になるこの曲は、160万枚の売り上げを達成しました。

もちろんファンタジーな楽曲ですので、ピンクレディーが怪物を慰めているカタチの内容なのですが、歌詞に注意を払うと少しばかり異なる景色が見えてきます。というのもこの怪物は、<トマトジュースを欲しがり、牙がかゆくなり、顔に縫い目があり、爪がキリキリとがる>のですが、これは吸血鬼やフランケンシュタインなど複数の怪物の特徴の列挙です。このことは、ここで言うモンスターは、単一の怪物ではなく、四種の怪物、、つまりは普遍化された怪物を示すと考えるべきでしょう。だとするなら、ピンクレディー(歌い手)が飼っている怪物を慰めている曲ではなく、ピンクレディーが(今やモンスターのような境遇になってしまい「ぼろぼろ」になった)ピンクレディーを慰めている曲と見ることも可能なはずです。

カバーの名手UAさんの歌唱でお聴きください。

2)浦沢直樹さんの漫画『MONSTER』(1994~2001)

怖い、しかし強引に導かれ、一緒に奈落に落ちてしまいそうな漫画で、私たち夫婦の愛読書といっても良い作品です。

ここでのモンスターはヨハン・リーベルトという超美形の青年。彼は人の心を操る能力を持つ殺人鬼です。

つまり、自らの手を汚さなくても人間どうしを殺し合わすことができる究極の殺人鬼です。

(c)浦沢直樹

この二作品の登場人物は共にmonsterなのですが、世間によって怪物にされたおどおど震えるばかりの少女たちと、冷血きわまる殺人鬼とではまったくそのmonsterぶりが異なります。次元が違うこの両者をmonsterという一語で表現できるのですね。人間の言語能力は。

さて本作でシャーリーズ・セロンさんが演じたアイリーン・ウォーノスという人物は実在の死刑囚でした。

33歳で初めて男を殺害し、それ以降1年間で6or7人の殺人を犯した娼婦です。

女性による連続殺人犯として全米を震撼(笑:コピーライターの好きなことばですね)させ、monsterと呼ばれました。

彼女の実話に基づき製作された映画です。

彼女が収監されている時に映画化を許諾し、彼女が薬物注射で殺害(処刑ともいう)された翌年に映画が公開されました。

彼女が連続殺人を行なっている期間のほとんどは、女性のパートナーと暮らしていました。あるいは二人で逃亡していました。その名はティリア・ムーアと言います。(映画ではセルビー・ウォール)。逮捕後、司法取引を受諾したティリアの証言が後押しして、アイリーンの死刑判決が下りました。

この経緯だけでイタイですよね。

で、本筋に戻ります。これは一言で済みます。

本作のモデルアイリーンがmonsterなら、それはピンクレディーとヨハンとの間の無限の次元のうち、どの辺りに位置すると思われますか?

コメント2

「この世界で私の夢をかなえるためにいつも多くのことを犠牲にしてくれたお母さん、言葉にできないくらい愛してるわ。本当にありがとう。」

(03年度アカデミー賞授賞式 シャーリーズ・セロン スピーチより

出典=http://www.kanteiya.com/column/04/1110.htm

『アダムス・ファミリー』のクリスティナ・リッチ:出典不明

アメリカ映画だからか、エグイ踏み込みがもう一歩足りないようにも思います。

だけれども、彼女たちの過去も現在も十分に想像できます。

いたい。いたい。いたい。いたい。いたい。の五段重ねだから、充分に手応えがある作品です。

一段

アイリーンの過去がいたい(内容省略)

二段

シャーリーズ自身の過去がいたい。シャーリーズを救うために夫を殺した母。

その母への感謝の辞。

この映画出演への覚悟。

いたい。涙が出るほど。

三段

相手役のセルビー、夢見る夢子ちゃんの普通の人ぶりがいたい(具体例省略)

四段

死刑後一年で映画化!?と妻が言ったように、あくどい映画商法がいたい。

実際にアイリーンは「私をネタに儲けているメディア」への怒りを爆発させていたようです。

五段

シャーリーズのゲス男演技がいたい。

パートナーのセルビーが不安になるたびに、アイリーンは大丈夫だよ、私がなんとかすると慰めるのですが、その際のシャーリーズの表情演技が、私たちが想像するカスでゲスなマッチョ男そのままなのです。口元をマフィアのチンピラのようにゆがめて、任せておけと言うのです。アイリーンに何かまともな稼ぎができるはずがなく、結局は変態男を引っ掛けて殺害し、金品を奪うことしかもうできることはないのです。

観客はアイリーンを責めることはないでしょう。

もちろん、彼女の無知無教養を育てたこの社会への怒りが湧くことでしょうが、同時に、社会の中でも男性一般への憤懣やる方ない思いがたぎってくることでしょう。

実際に鑑賞された方はまだまだいくつものいたさが発見できるはずです。

ぜひ一度ご覧になってください。

繰り返します。

3月8日は国際女性ディーだそうです。

『モンスター』MONSTER

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:2003年(製作)

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:パティ・ジェンキンス

音楽:BT

俳優:シャーリーズ・セロン(アイリーン・ウォーノス) クリスティナ・リッチ(セルビー・ウォール)

ブルース・ダーン(トム) スコット・ウィルソン(ホートン) プルイット・テイラー・ヴィンス(ジーン)

リー・ターゲセン(ヴィンセント・コーリー) アニー・コーレイ(ドナ)

マルコ・セント・ジョン(エヴァン) ブレット・ライス(チャールズ) ババ・ベイカー(Cubby)

製作国:アメリカ/ドイツ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

シャーリーズ・セロン:予告編より

クリスティナ・リッチ:予告編より

コメント1

エンドロールの曲はジャーニーの『Don't stop believin'』

Don't stop believin'

Hold on to the feelin'

Streetlights, people

信じることをやめないで

ずっと信じ続けてよ。

(夜の街の闇にだって)

街灯があるように。

みんな!

by journey

アメリカの地方の町。

ミソジニー(女性蔑視)に基づく性的虐待やレイプ、ネグレクトの結果、まっとうな教育を受けることもできず心の中に閉じこもって夢だけ見ていた少女二人が、(年齢は離れているけれど)大人になって出会って愛し合ったせいで起きる悲劇。

妻「ノーフューチャーな感じは『トレスポ(トレインスポッティング)』を思い出した」

私「なるほど。ただ、『トレスポ』ではもう少し知性が感じられた」

妻「ユアンの目が知性的だから」

・・・その点でシャーリーズ・セロンさんの化け方はお見事というほかありません。荒廃した家庭に育ち、容貌にも恵まれず、年齢を重ね、もはや変態たちの的になって稼ぐしかない娼婦を演じ切っているのですから。

目に知性が宿るような人生の機会とは出会えず、ただ今日をどうにかして生き抜いていく女性が、スクリーンに居ます。

スクリーンに居ます。

スクリーンだけではありませんよね。

これを書いている日は3月8日。国際女性ディーだそうです。

そのシャーリーズ・セロンさんとクリスティナ・リッチさんの迫真の演技で、心に刻まれる一作になりました。

封切り時にスクリーンで観たかったと思います。

不覚にも観なかった理由は、『モンスター』というタイトルに既視感がありすぎたからです。

批評

このブログではよくあることですが回り道しましょう。

モンスター、ということばから私が連想するものは、

1)ピンクレディーの『モンスター』(1978年)

みなさんご存知、作詞が阿久悠、作曲が都倉俊一の手になるこの曲は、160万枚の売り上げを達成しました。

もちろんファンタジーな楽曲ですので、ピンクレディーが怪物を慰めているカタチの内容なのですが、歌詞に注意を払うと少しばかり異なる景色が見えてきます。というのもこの怪物は、<トマトジュースを欲しがり、牙がかゆくなり、顔に縫い目があり、爪がキリキリとがる>のですが、これは吸血鬼やフランケンシュタインなど複数の怪物の特徴の列挙です。このことは、ここで言うモンスターは、単一の怪物ではなく、四種の怪物、、つまりは普遍化された怪物を示すと考えるべきでしょう。だとするなら、ピンクレディー(歌い手)が飼っている怪物を慰めている曲ではなく、ピンクレディーが(今やモンスターのような境遇になってしまい「ぼろぼろ」になった)ピンクレディーを慰めている曲と見ることも可能なはずです。

カバーの名手UAさんの歌唱でお聴きください。

2)浦沢直樹さんの漫画『MONSTER』(1994~2001)

怖い、しかし強引に導かれ、一緒に奈落に落ちてしまいそうな漫画で、私たち夫婦の愛読書といっても良い作品です。

ここでのモンスターはヨハン・リーベルトという超美形の青年。彼は人の心を操る能力を持つ殺人鬼です。

つまり、自らの手を汚さなくても人間どうしを殺し合わすことができる究極の殺人鬼です。

(c)浦沢直樹

この二作品の登場人物は共にmonsterなのですが、世間によって怪物にされたおどおど震えるばかりの少女たちと、冷血きわまる殺人鬼とではまったくそのmonsterぶりが異なります。次元が違うこの両者をmonsterという一語で表現できるのですね。人間の言語能力は。

さて本作でシャーリーズ・セロンさんが演じたアイリーン・ウォーノスという人物は実在の死刑囚でした。

33歳で初めて男を殺害し、それ以降1年間で6or7人の殺人を犯した娼婦です。

女性による連続殺人犯として全米を震撼(笑:コピーライターの好きなことばですね)させ、monsterと呼ばれました。

彼女の実話に基づき製作された映画です。

彼女が収監されている時に映画化を許諾し、彼女が薬物注射で殺害(処刑ともいう)された翌年に映画が公開されました。

彼女が連続殺人を行なっている期間のほとんどは、女性のパートナーと暮らしていました。あるいは二人で逃亡していました。その名はティリア・ムーアと言います。(映画ではセルビー・ウォール)。逮捕後、司法取引を受諾したティリアの証言が後押しして、アイリーンの死刑判決が下りました。

この経緯だけでイタイですよね。

で、本筋に戻ります。これは一言で済みます。

本作のモデルアイリーンがmonsterなら、それはピンクレディーとヨハンとの間の無限の次元のうち、どの辺りに位置すると思われますか?

コメント2

「この世界で私の夢をかなえるためにいつも多くのことを犠牲にしてくれたお母さん、言葉にできないくらい愛してるわ。本当にありがとう。」

(03年度アカデミー賞授賞式 シャーリーズ・セロン スピーチより

出典=http://www.kanteiya.com/column/04/1110.htm

『アダムス・ファミリー』のクリスティナ・リッチ:出典不明

アメリカ映画だからか、エグイ踏み込みがもう一歩足りないようにも思います。

だけれども、彼女たちの過去も現在も十分に想像できます。

いたい。いたい。いたい。いたい。いたい。の五段重ねだから、充分に手応えがある作品です。

一段

アイリーンの過去がいたい(内容省略)

二段

シャーリーズ自身の過去がいたい。シャーリーズを救うために夫を殺した母。

その母への感謝の辞。

この映画出演への覚悟。

いたい。涙が出るほど。

三段

相手役のセルビー、夢見る夢子ちゃんの普通の人ぶりがいたい(具体例省略)

四段

死刑後一年で映画化!?と妻が言ったように、あくどい映画商法がいたい。

実際にアイリーンは「私をネタに儲けているメディア」への怒りを爆発させていたようです。

五段

シャーリーズのゲス男演技がいたい。

パートナーのセルビーが不安になるたびに、アイリーンは大丈夫だよ、私がなんとかすると慰めるのですが、その際のシャーリーズの表情演技が、私たちが想像するカスでゲスなマッチョ男そのままなのです。口元をマフィアのチンピラのようにゆがめて、任せておけと言うのです。アイリーンに何かまともな稼ぎができるはずがなく、結局は変態男を引っ掛けて殺害し、金品を奪うことしかもうできることはないのです。

観客はアイリーンを責めることはないでしょう。

もちろん、彼女の無知無教養を育てたこの社会への怒りが湧くことでしょうが、同時に、社会の中でも男性一般への憤懣やる方ない思いがたぎってくることでしょう。

実際に鑑賞された方はまだまだいくつものいたさが発見できるはずです。

ぜひ一度ご覧になってください。

繰り返します。

3月8日は国際女性ディーだそうです。

2019年03月06日

『聖☆おにいさん』:実写版のゆる〜い聖人たち

データ

『聖☆おにいさん』せいんとおにいさん

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで再視聴。

かんとく:福田雄一

せいさくそうしき:山田孝之

原作:中村光『聖おにいさん』(漫画)

俳優:松山ケンイチ(イエス) 染谷将太 (ブッダ) 山野海 佐藤二朗

製作国:日本

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

原作漫画は一部しか読んでいませんが、好きです。

高校教員時代に、倫理の授業を受講していた女子生徒たちに大人気。彼女たちから教えてもらいました。

倫理では仏教やキリスト教について学びます。

ブッダ(ガウタマ・シーダールタ)やイエス=キリストの知識が少しでもあった方がより楽しめる好例ですね。

本作でも、たとえば涅槃(ねはん、ニルヴァーナ)などの仏教思想用語がネタになります。

ブッダが部屋で居眠りをしていると、東京都立川市の安いアパートの狭い一室に、涅槃に入ったと勘違いした鳥獣たちがわらわらと集まってくるのです。

ブッダとイエスは下界(人間世界)に骨休めのヴァカンスに降りてきているのでした。

仏教説話では、ブッダの涅槃(ここではブッダの死)に際し、鳥・獣・虫たちがたくさん集まってきたと説かれていますから、その知識がないとイマイチ面白さがわからないわけです。

宗教上の「偉人」や思想を軽いギャグの材料にして、しかも冒涜にならない(と思う)愛すべき物語に変えた作者の功績は立派です。

↓東光院萩の寺(大阪府豊中市)の釈迦涅槃図(江戸時代)下部に鳥獣が悲しむ姿が見えます。

本作はその実写版になります。

ネットで放送されたものをひとまとめにしています。

全編のほとんどがブッダとイエスの二人だけの、しかもアパートの一室だけのお話。

チープさとのんびりした間とくすぐりギャグを楽しむ作品です。

松山ケンイチさんと染谷将太さんも原作の味を再現して好演です。

扮装の安っぽさがまたたまりません。

同じような二人劇『セトウツミ』の密度の濃さにはかないませんが、楽しい時間を過ごすことができました。

製作総指揮が山田孝之さんというのもまた楽しいですね。(登場します)

続編が待たれます。

『聖☆おにいさん』せいんとおにいさん

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで再視聴。

かんとく:福田雄一

せいさくそうしき:山田孝之

原作:中村光『聖おにいさん』(漫画)

俳優:松山ケンイチ(イエス) 染谷将太 (ブッダ) 山野海 佐藤二朗

製作国:日本

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

原作漫画は一部しか読んでいませんが、好きです。

高校教員時代に、倫理の授業を受講していた女子生徒たちに大人気。彼女たちから教えてもらいました。

倫理では仏教やキリスト教について学びます。

ブッダ(ガウタマ・シーダールタ)やイエス=キリストの知識が少しでもあった方がより楽しめる好例ですね。

本作でも、たとえば涅槃(ねはん、ニルヴァーナ)などの仏教思想用語がネタになります。

ブッダが部屋で居眠りをしていると、東京都立川市の安いアパートの狭い一室に、涅槃に入ったと勘違いした鳥獣たちがわらわらと集まってくるのです。

ブッダとイエスは下界(人間世界)に骨休めのヴァカンスに降りてきているのでした。

仏教説話では、ブッダの涅槃(ここではブッダの死)に際し、鳥・獣・虫たちがたくさん集まってきたと説かれていますから、その知識がないとイマイチ面白さがわからないわけです。

宗教上の「偉人」や思想を軽いギャグの材料にして、しかも冒涜にならない(と思う)愛すべき物語に変えた作者の功績は立派です。

↓東光院萩の寺(大阪府豊中市)の釈迦涅槃図(江戸時代)下部に鳥獣が悲しむ姿が見えます。

本作はその実写版になります。

ネットで放送されたものをひとまとめにしています。

全編のほとんどがブッダとイエスの二人だけの、しかもアパートの一室だけのお話。

チープさとのんびりした間とくすぐりギャグを楽しむ作品です。

松山ケンイチさんと染谷将太さんも原作の味を再現して好演です。

扮装の安っぽさがまたたまりません。

同じような二人劇『セトウツミ』の密度の濃さにはかないませんが、楽しい時間を過ごすことができました。

製作総指揮が山田孝之さんというのもまた楽しいですね。(登場します)

続編が待たれます。

2019年02月28日

『ヘルボーイ』:デル・トロ監督の快作

データ

『ヘルボーイ』 Hellboy

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:2004年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ギレルモ・デル・トロ

原作:マイク・ミニョーラ(コミック)

音楽:マルコ・ベルトラミ

俳優:ロン・パールマン(ヘルボーイ) セルマ・ブレア(リズ・シャーマン) ジョン・ハート(教授)

ルパート・エヴァンス カレル・ローデン ジェフリー・タンバー ダグ・ジョーンズ

コーリイ・ジョンソン ラディスラフ・ベラン(クロエネン) ビディ・ホドソン

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

Universal Studios / Photofest / ゲッティ イメージズ :写真が1だか2(ゴールデンアーミー)だかわかりません。ごめんなさい。

コメント

『パンズ・ラビリンス』でギレルモ・デル・トロ監督を知った私です。

あの哀愁が感じられない本作は大好きな映画にはなりません。

けれど、退屈させないシンプルな異形ヒーローものでした。

132分の尺を少し長く感じたというレビューが多いようですが、私にはちょうどよく、テンポも悪くありませんでした。

これ以上短くすると、アメリカヒーロー映画によくある、味わいの無い作品になってしまいそうですから。

ヘルボーイは魔物。ナチスによって魔界から召喚されました。

それはまるで何かの手違いでたまたまやってきた魔物の赤ん坊のようにも思え、物語の進行途中までは腑に落ちなかったのですが、やがて説明が加えられました。ヘルボーイは呼ばれるべくして「悪」に呼ばれたのです。そのように、いくつかの疑問点はきちんと解決されるようになっています。丁寧に練られた作品であると言えましょう。

真っ赤な魔物であるにも関わらず、ヘルボーイを我が子のように育てた教授(ジョン・ハートさんさすがの好演)こそが傑物ですね。

やれナチス、やれ怪僧ラスプーチン、やれ魔界、やれ廃棄された地下鉄などとステレオタイプな設定がふんだんに使用されてはいますが、原作があるゆえに仕方のないところ。ちなみに私は原作コミックをとりあえず一冊購入することにしました(笑)

滅法強いが恋には弱いヘルボーイ。この設定もまた紋切り型なのですが、演じるロン・パールマンさんの表現力は相当なもので、スッと世界に入り込むことができました。強がるセリフも見どころ、いえ聞きどころです。

『薔薇の名前』で衝撃の出会いをした彼ですが、まさかこのようなビッグネームになろうとは思いもよりませんでした。

他の魔物、つまりヘルボーイが戦う相手も数が絞られていて、お子様にもわかりやすいのではないでしょうか。

また、ヘルボーイの同僚で悩める超能力美女リズ・シャーマンを演じるセルマ・ブレアさんが良い目付き。シャーロット・ランプリングさんを思い出しました。瞳の色は違いますが。

やはり同僚の魅力たっぷりな半魚人を演じたダグ・ジョーンズさんは、『パンズ・ラビリンス』、『シェイプ・オブ・ウォーター』などデル・トロ監督作品に欠かせない俳優です。本作でも素晴らしい活躍です。

ダークな面はあまり強調されておらず、グロくもありません。

時間に余裕がある昼下がりなど、気楽に本作を鑑賞されてはいかがでしょうか。

『ヘルボーイ』 Hellboy

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:2004年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ギレルモ・デル・トロ

原作:マイク・ミニョーラ(コミック)

音楽:マルコ・ベルトラミ

俳優:ロン・パールマン(ヘルボーイ) セルマ・ブレア(リズ・シャーマン) ジョン・ハート(教授)

ルパート・エヴァンス カレル・ローデン ジェフリー・タンバー ダグ・ジョーンズ

コーリイ・ジョンソン ラディスラフ・ベラン(クロエネン) ビディ・ホドソン

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

Universal Studios / Photofest / ゲッティ イメージズ :写真が1だか2(ゴールデンアーミー)だかわかりません。ごめんなさい。

コメント

『パンズ・ラビリンス』でギレルモ・デル・トロ監督を知った私です。

あの哀愁が感じられない本作は大好きな映画にはなりません。

けれど、退屈させないシンプルな異形ヒーローものでした。

132分の尺を少し長く感じたというレビューが多いようですが、私にはちょうどよく、テンポも悪くありませんでした。

これ以上短くすると、アメリカヒーロー映画によくある、味わいの無い作品になってしまいそうですから。

ヘルボーイは魔物。ナチスによって魔界から召喚されました。

それはまるで何かの手違いでたまたまやってきた魔物の赤ん坊のようにも思え、物語の進行途中までは腑に落ちなかったのですが、やがて説明が加えられました。ヘルボーイは呼ばれるべくして「悪」に呼ばれたのです。そのように、いくつかの疑問点はきちんと解決されるようになっています。丁寧に練られた作品であると言えましょう。

真っ赤な魔物であるにも関わらず、ヘルボーイを我が子のように育てた教授(ジョン・ハートさんさすがの好演)こそが傑物ですね。

やれナチス、やれ怪僧ラスプーチン、やれ魔界、やれ廃棄された地下鉄などとステレオタイプな設定がふんだんに使用されてはいますが、原作があるゆえに仕方のないところ。ちなみに私は原作コミックをとりあえず一冊購入することにしました(笑)

滅法強いが恋には弱いヘルボーイ。この設定もまた紋切り型なのですが、演じるロン・パールマンさんの表現力は相当なもので、スッと世界に入り込むことができました。強がるセリフも見どころ、いえ聞きどころです。

『薔薇の名前』で衝撃の出会いをした彼ですが、まさかこのようなビッグネームになろうとは思いもよりませんでした。

他の魔物、つまりヘルボーイが戦う相手も数が絞られていて、お子様にもわかりやすいのではないでしょうか。

また、ヘルボーイの同僚で悩める超能力美女リズ・シャーマンを演じるセルマ・ブレアさんが良い目付き。シャーロット・ランプリングさんを思い出しました。瞳の色は違いますが。

やはり同僚の魅力たっぷりな半魚人を演じたダグ・ジョーンズさんは、『パンズ・ラビリンス』、『シェイプ・オブ・ウォーター』などデル・トロ監督作品に欠かせない俳優です。本作でも素晴らしい活躍です。

ダークな面はあまり強調されておらず、グロくもありません。

時間に余裕がある昼下がりなど、気楽に本作を鑑賞されてはいかがでしょうか。

2019年02月10日

『呪怨(2003)』:ホラー映画の正しい鑑賞

データ

『呪怨』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2003年

鑑賞:封切り後にレンタルビデオで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:清水崇

俳優:奥菜恵 伊東美咲 上原美佐 市川由衣 津田寛治 田中要次 尾関優哉 藤貴子

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

https://movie.walkerplus.com/mv39853/

批評〜怨念は実在するのか:ホラー映画の正しい鑑賞

詭弁踊りを踊ります。

※『夜は短かし歩けよ乙女』

「呪(しゅ、じゅ)をかける」ことは、古今東西の人類普遍の行為です。

「呪」とはAの意思でBの行動や精神に影響を与え、もしくは左右する(しようとする)ことです。

例えば、もう一息で即席ラーメンを完成できそうなのにうまくいかない夫に「がんばれ」というのは妻の「呪」です。

「ネズミ」という名を付けられた猫は、いつか「ネズミが出たぞ!おい、ネズミ、ネズミをとってこい」という飼い主の言葉に混乱してしまうよう、飼い主に呪をかけられたのです。

※『寝図美よこれが太平洋だ』遠藤賢司

ただし、もとは多様な「呪」の中で、AがBの行動や精神に悪いことが起きるように願う一部の「呪」だけが歴史を生き残り、こんにちの呪、つまりのろい、のろう、という日本語になっているのです。

さて、妻に「呪」をかけられた夫は幾分かのパワーをもらってチ○ンラーメンを開発するはずです。このことは、妻がエネルギーを夫に与えたと言い換えることもできます。

つまり「呪」とはプラスもマイナスもあるエネルギーなのです。

もちろん、全く効果のない「呪」もあります。吉本新喜劇に登場するチンピラが勝負に負けて「おぼえとれ」とわめきながら、つまり「呪」を撒き散らしながら退場しても、岡八郎さんには(古っ)痛くも痒くもないはずです。

しかし現実に本物の暴力団にそう言われれば、一般人としては「呪」の持つ負のエネルギーをいつまでも気にしてしまうはずです。暴力団はそれを期待してこういう言葉を吐いたのです。

これは暴力団が相手に「呪」をかけたということなのですが、負のエネルギーを相手に置いてきた、と言い換えることもできます。言われた方の体内では負の「呪」が放射能のように長く己を貫き続けるからです。

ここまで書けば理解していただけたと思います。人は言葉や行動で他人に負の「呪」を、いや呪いをかけることができるのです。

あなたが特定の人物に恨みがあり、その怨念を晴らしたいなら、言葉や行動でその人物に呪いをかければ済みます。うまくいけばその負のエネルギーは相手を食い殺してくれるでしょう。癌なら少し時間が必要です。心臓を止める方が早そうです。

あいにく効果がなかったとしたら、あなたの恨みのエネルギーはそのていどのことだったのかもしれません。あるいは相手の悪辣なエネルギーに太刀打ちできなかったのかもしれません。

ところが、そうはうまくいかない(うまくって・・)場合があります。恨むべき相手を呪い殺すことに成功したのに、なおやるせ無い恨みエネルギーが溢れかえっている場合です。あるいは、さらに、相手が特定できない(かなりの複数である)場合です。

これらの場合は、乾電池のように怨念のエネルギーがその場所にとどまって放電先、つまり捌け口を待ち続けているのでしょう。あるいはあたかも火球のように、電磁波が凝り固まってフワフワと漂い続けるのでしょう。そのエネルギーを放出し終えるまで。

このように、怨念は実在するのです。

イキった小学生男児のように、お化け屋敷を出た後「ぜーんぜん怖くなかった!お化け役の人間が5人いただけやん。」などと軽率軽薄に処理してしまうようなマネはやめた方がよろしいです。ホラー映画を観るときは太古から備わった感受性アンテナのカバーを外し、集中力と想像力を駆使して怖がる方が賢明です。いつか本物の怨念エネルギーと出会ったっときにそれとわかるように。

ま、わかったところで手遅れかもしれませんが。

コメント

筋立てを書く必要はありますまい。

脅かし系のホラーです。

上記のような心構えで鑑賞した私にとっては、日本の脅かし系ではもっとも怖い作品になりました。

今回見直してみると、奥菜恵さんがこの映画にぴったりハマっていて、いいですね。

田中要次さんが秀逸です。なぜもっと早く火をつけなかったかな、と思いましたが。

『呪怨』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2003年

鑑賞:封切り後にレンタルビデオで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:清水崇

俳優:奥菜恵 伊東美咲 上原美佐 市川由衣 津田寛治 田中要次 尾関優哉 藤貴子

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

https://movie.walkerplus.com/mv39853/

批評〜怨念は実在するのか:ホラー映画の正しい鑑賞

詭弁踊りを踊ります。

※『夜は短かし歩けよ乙女』

「呪(しゅ、じゅ)をかける」ことは、古今東西の人類普遍の行為です。

「呪」とはAの意思でBの行動や精神に影響を与え、もしくは左右する(しようとする)ことです。

例えば、もう一息で即席ラーメンを完成できそうなのにうまくいかない夫に「がんばれ」というのは妻の「呪」です。

「ネズミ」という名を付けられた猫は、いつか「ネズミが出たぞ!おい、ネズミ、ネズミをとってこい」という飼い主の言葉に混乱してしまうよう、飼い主に呪をかけられたのです。

※『寝図美よこれが太平洋だ』遠藤賢司

ただし、もとは多様な「呪」の中で、AがBの行動や精神に悪いことが起きるように願う一部の「呪」だけが歴史を生き残り、こんにちの呪、つまりのろい、のろう、という日本語になっているのです。

さて、妻に「呪」をかけられた夫は幾分かのパワーをもらってチ○ンラーメンを開発するはずです。このことは、妻がエネルギーを夫に与えたと言い換えることもできます。

つまり「呪」とはプラスもマイナスもあるエネルギーなのです。

もちろん、全く効果のない「呪」もあります。吉本新喜劇に登場するチンピラが勝負に負けて「おぼえとれ」とわめきながら、つまり「呪」を撒き散らしながら退場しても、岡八郎さんには(古っ)痛くも痒くもないはずです。

しかし現実に本物の暴力団にそう言われれば、一般人としては「呪」の持つ負のエネルギーをいつまでも気にしてしまうはずです。暴力団はそれを期待してこういう言葉を吐いたのです。

これは暴力団が相手に「呪」をかけたということなのですが、負のエネルギーを相手に置いてきた、と言い換えることもできます。言われた方の体内では負の「呪」が放射能のように長く己を貫き続けるからです。

ここまで書けば理解していただけたと思います。人は言葉や行動で他人に負の「呪」を、いや呪いをかけることができるのです。

あなたが特定の人物に恨みがあり、その怨念を晴らしたいなら、言葉や行動でその人物に呪いをかければ済みます。うまくいけばその負のエネルギーは相手を食い殺してくれるでしょう。癌なら少し時間が必要です。心臓を止める方が早そうです。

あいにく効果がなかったとしたら、あなたの恨みのエネルギーはそのていどのことだったのかもしれません。あるいは相手の悪辣なエネルギーに太刀打ちできなかったのかもしれません。

ところが、そうはうまくいかない(うまくって・・)場合があります。恨むべき相手を呪い殺すことに成功したのに、なおやるせ無い恨みエネルギーが溢れかえっている場合です。あるいは、さらに、相手が特定できない(かなりの複数である)場合です。

これらの場合は、乾電池のように怨念のエネルギーがその場所にとどまって放電先、つまり捌け口を待ち続けているのでしょう。あるいはあたかも火球のように、電磁波が凝り固まってフワフワと漂い続けるのでしょう。そのエネルギーを放出し終えるまで。

このように、怨念は実在するのです。

イキった小学生男児のように、お化け屋敷を出た後「ぜーんぜん怖くなかった!お化け役の人間が5人いただけやん。」などと軽率軽薄に処理してしまうようなマネはやめた方がよろしいです。ホラー映画を観るときは太古から備わった感受性アンテナのカバーを外し、集中力と想像力を駆使して怖がる方が賢明です。いつか本物の怨念エネルギーと出会ったっときにそれとわかるように。

ま、わかったところで手遅れかもしれませんが。

コメント

筋立てを書く必要はありますまい。

脅かし系のホラーです。

上記のような心構えで鑑賞した私にとっては、日本の脅かし系ではもっとも怖い作品になりました。

今回見直してみると、奥菜恵さんがこの映画にぴったりハマっていて、いいですね。

田中要次さんが秀逸です。なぜもっと早く火をつけなかったかな、と思いましたが。

2019年02月08日

『荒野の決闘』:シェイクスピア芝居の来る西部の街

データ

『荒野の決闘』MY DARLING CLEMENTINE

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:1947年

鑑賞:1960年前後にリバイバル上映を映画館で、その後1,2回レンタルビデオで、2019年BS/CSで 再視聴。

監督:ジョン・フォード

俳優:ヘンリー・フォンダ(ワイアット・アープ) ヴィクター・マチュア(ドク・ホリディ)

ウォルター・ブレナン(老クラントン) リンダ・ダーネル(チワワ)

キャシー・ダウンズ(クレメンタイン) ウォード・ボンド(モーガン・ワープ)

ティム・ホルト ジョン・アイアランド ジェーン・ダーウェル

アラン・モーブレイ ラッセル・シンプソン メエ・マーシュ フランシス・フォード

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

ご存知の通り、原題は『いとしのクレメンタイン』と訳して正解。

邦題『荒野の決闘』は、まあ、よくある配給会社のミスリード。そのおかげで観客は増えたかもしれないけれど、男臭いドンパチ活劇だと思った観客は少々落胆したかもしれない。

ワイアット・アープもドク・ホリディも実在し、協力して決闘を戦ったようだが、それ以外は史実から離れたオリジナル脚本だという。よく知られたこの決闘を、フォード監督は映画の中心に置かなかった、つまり、決闘に向けてじわじわと盛り上げていく手法を採らなかった。ワイアットとドク、そしてチワワとクレメンタインの四人の登場人物の心情を叙情たっぷりに描きながら、当時の西部の人々、あるいは西部の街そのものを描きたかったのではないかと感じる。

砂漠地帯に設置した映画用のセットで撮影。

それなのに映像は埃っぽくも美しい詩情に溢れ、白黒画面の西部の街から観客は血の通った19世紀人の生活の一部を垣間見たようなリアリティを感じる。

シェイクスピア役者がやってくるのには驚いたし、役者がホテルの勘定書き(請求書)にサインを求められる場面があるのもおもしろい。

ストーリーはシンプルで、当時も斬新さはなかっただろう。しかし、ヘンリー・フォンダさんのワイアット・アープ像は毅然さと同時に可愛さがいっぱい。クレメンタインをダンスに誘う直前の様子はもう微笑むしかない、超有名保安官の純情ぶり。

ビクター・マチュアさん演じるドク・ホリディも、後年の作品で同役を演じた俳優たちの乗り越えられない手本となったに違いない名演。彼の出奔と怒りの原因はわからないが、自らの肺病をクレメンタインに感染させることを怖れただけではなかろうと思わせる知性の輝きがいい。

不満もある。

リンダ・ダーネルさん演じる酒場の女チワワが、これほどドクに惚れながら、(一瞬冷たくされるシーンはあるが)浮気するのが突然すぎる。これがこの映画唯一の難点だなと思っていたら、昨年「非公開試写版」なるものが日本で公開されたらしく、この中ではキチンと伏線が張られるシーンがあったそうな。監督自身が編集に加わったというこの映像を観ることができれば、☆一つ増やすことになりそうだ。ラストシーンの、ワイアットがクレメンタインの頬にキスするシーンも無いと聞く。その方がいい。

BGMは地元楽団の演奏だけという静謐な映画だが、主題歌?「いとしのクレメンタイン」が遠慮がちに、しかし効果的に使われて強く印象に残る。本作によって世界中で歌われるようになったこの曲は、10歳頃に初めて鑑賞した私にも突き刺さった。

曲は、”溺死した山師の娘。可愛いその女の子を思い出して、助けられなかった自分を悔やんで、、、”という悲しい内容。

ゴールドラッシュに沸く米国カリフォルニアの鉱山で働くメキシコ人労働者の歌が発祥だとか。

In a cavern, in a canyon,

Excavating for a mine,

Dwelt a miner, forty-niner,

And his daughter Clementine.

Oh my darling, oh my darling,

Oh my darling Clementine

You are lost and gone forever,

Dreadful sorry, Clementine.

・・・・・

とても適切な訳詞はこちらのサイトをどうぞ→http://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/essay/clementine.html

批評

「西部劇はあまり好きじゃないから見ない。なんか汗臭い”男の戦い”とかヒロイズムを延々と見せられているイメージで。先住民(インディアン)はいつも殺されてしまうし。もう少しその時代の実態に迫る映画はないのか?」

とお嘆きの貴兄には、私はとりあえず本作『荒野の決闘』か、ジョージ・スティーヴンス監督の『シェーン』をお勧めします。

二作とも汗臭さやヒロイズムが消えているわけではないのですが、西部劇の時代(19世紀後半)の米国西部に住む白人の生活の実態を少しばかり再現していて、先住民も殺されません。しかも映像作品として優れているからです。

あるいは映画としての完成度は少し劣りますが、やはりジョン・フォード監督の『西部開拓史』をご覧になれば、さらに当時の西部の人々の暮らしがもうちょっとはリアルに感じられるかと思います。

とはいえ、当時の実態を知るにはやはり痒いところに手が届かない思いは否めません。他作品でも無理かもしれないなと思えば、残念なことではあります。

アメリカ映画界は西部劇を、19世紀の自分たちの「開拓」の歴史をうまく継続することに失敗したように思います。

先住民圧殺の史実は曲げられませんが、その指摘に萎縮するだけでは、その史実に正面から向き合わないことになりますし、国家権力に踊らされて西部開拓に向かい、生き、死んでいったふつうのアメリカ人たちを忘れてはならないと思います。

(日本の「満蒙開拓団」も同じですね)

リアル西部劇の時代のアメリカ人の社会や生活を、どなたかドキュメンタリータッチの映像にしてくださらないでしょうか。

日本では紹介されていないだけでしょうか。

『荒野の決闘』MY DARLING CLEMENTINE

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:1947年

鑑賞:1960年前後にリバイバル上映を映画館で、その後1,2回レンタルビデオで、2019年BS/CSで 再視聴。

監督:ジョン・フォード

俳優:ヘンリー・フォンダ(ワイアット・アープ) ヴィクター・マチュア(ドク・ホリディ)

ウォルター・ブレナン(老クラントン) リンダ・ダーネル(チワワ)

キャシー・ダウンズ(クレメンタイン) ウォード・ボンド(モーガン・ワープ)

ティム・ホルト ジョン・アイアランド ジェーン・ダーウェル

アラン・モーブレイ ラッセル・シンプソン メエ・マーシュ フランシス・フォード

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

ご存知の通り、原題は『いとしのクレメンタイン』と訳して正解。

邦題『荒野の決闘』は、まあ、よくある配給会社のミスリード。そのおかげで観客は増えたかもしれないけれど、男臭いドンパチ活劇だと思った観客は少々落胆したかもしれない。

ワイアット・アープもドク・ホリディも実在し、協力して決闘を戦ったようだが、それ以外は史実から離れたオリジナル脚本だという。よく知られたこの決闘を、フォード監督は映画の中心に置かなかった、つまり、決闘に向けてじわじわと盛り上げていく手法を採らなかった。ワイアットとドク、そしてチワワとクレメンタインの四人の登場人物の心情を叙情たっぷりに描きながら、当時の西部の人々、あるいは西部の街そのものを描きたかったのではないかと感じる。

砂漠地帯に設置した映画用のセットで撮影。

それなのに映像は埃っぽくも美しい詩情に溢れ、白黒画面の西部の街から観客は血の通った19世紀人の生活の一部を垣間見たようなリアリティを感じる。

シェイクスピア役者がやってくるのには驚いたし、役者がホテルの勘定書き(請求書)にサインを求められる場面があるのもおもしろい。

ストーリーはシンプルで、当時も斬新さはなかっただろう。しかし、ヘンリー・フォンダさんのワイアット・アープ像は毅然さと同時に可愛さがいっぱい。クレメンタインをダンスに誘う直前の様子はもう微笑むしかない、超有名保安官の純情ぶり。

ビクター・マチュアさん演じるドク・ホリディも、後年の作品で同役を演じた俳優たちの乗り越えられない手本となったに違いない名演。彼の出奔と怒りの原因はわからないが、自らの肺病をクレメンタインに感染させることを怖れただけではなかろうと思わせる知性の輝きがいい。

不満もある。

リンダ・ダーネルさん演じる酒場の女チワワが、これほどドクに惚れながら、(一瞬冷たくされるシーンはあるが)浮気するのが突然すぎる。これがこの映画唯一の難点だなと思っていたら、昨年「非公開試写版」なるものが日本で公開されたらしく、この中ではキチンと伏線が張られるシーンがあったそうな。監督自身が編集に加わったというこの映像を観ることができれば、☆一つ増やすことになりそうだ。ラストシーンの、ワイアットがクレメンタインの頬にキスするシーンも無いと聞く。その方がいい。

BGMは地元楽団の演奏だけという静謐な映画だが、主題歌?「いとしのクレメンタイン」が遠慮がちに、しかし効果的に使われて強く印象に残る。本作によって世界中で歌われるようになったこの曲は、10歳頃に初めて鑑賞した私にも突き刺さった。

曲は、”溺死した山師の娘。可愛いその女の子を思い出して、助けられなかった自分を悔やんで、、、”という悲しい内容。

ゴールドラッシュに沸く米国カリフォルニアの鉱山で働くメキシコ人労働者の歌が発祥だとか。

In a cavern, in a canyon,

Excavating for a mine,

Dwelt a miner, forty-niner,

And his daughter Clementine.

Oh my darling, oh my darling,

Oh my darling Clementine

You are lost and gone forever,

Dreadful sorry, Clementine.

・・・・・

とても適切な訳詞はこちらのサイトをどうぞ→http://www.ne.jp/asahi/lapis/fluorite/essay/clementine.html

批評

「西部劇はあまり好きじゃないから見ない。なんか汗臭い”男の戦い”とかヒロイズムを延々と見せられているイメージで。先住民(インディアン)はいつも殺されてしまうし。もう少しその時代の実態に迫る映画はないのか?」

とお嘆きの貴兄には、私はとりあえず本作『荒野の決闘』か、ジョージ・スティーヴンス監督の『シェーン』をお勧めします。

二作とも汗臭さやヒロイズムが消えているわけではないのですが、西部劇の時代(19世紀後半)の米国西部に住む白人の生活の実態を少しばかり再現していて、先住民も殺されません。しかも映像作品として優れているからです。

あるいは映画としての完成度は少し劣りますが、やはりジョン・フォード監督の『西部開拓史』をご覧になれば、さらに当時の西部の人々の暮らしがもうちょっとはリアルに感じられるかと思います。

とはいえ、当時の実態を知るにはやはり痒いところに手が届かない思いは否めません。他作品でも無理かもしれないなと思えば、残念なことではあります。

アメリカ映画界は西部劇を、19世紀の自分たちの「開拓」の歴史をうまく継続することに失敗したように思います。

先住民圧殺の史実は曲げられませんが、その指摘に萎縮するだけでは、その史実に正面から向き合わないことになりますし、国家権力に踊らされて西部開拓に向かい、生き、死んでいったふつうのアメリカ人たちを忘れてはならないと思います。

(日本の「満蒙開拓団」も同じですね)

リアル西部劇の時代のアメリカ人の社会や生活を、どなたかドキュメンタリータッチの映像にしてくださらないでしょうか。

日本では紹介されていないだけでしょうか。

2019年02月04日

『リング0 バースディ』:貞子は美人だったのか

データ

『リング0 バースディ』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2000年

鑑賞:封切り数年後ビデオで、2019年BS/CSで再視聴。

監督:鶴田法男

原作:鈴木光司

脚本:高橋洋

俳優:仲間由紀恵 田辺誠一 田中好子 麻生久美子 高畑淳子 若松武史 水上竜二 奥貫薫 伴大介 雅子

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

(C)リング0 製作委員会

コメント

十代の貞子の物語。

内向的な演劇少女貞子を仲間由紀恵さんが好演していますが、これは白貞子。

貞子はすでに「分裂」していて、黒貞子は父親の伊熊博士によって軟禁されています。

白と黒に分裂したのですから、白貞子はとことんピュアな人間として生きられます。

しかしながら幼い頃に(証拠はないが)超能力で人を殺した経歴は消せません。

アレは黒貞子の仕業だと叫んでも、世間が認めるはずがないからです。

その世間の代表が田中好子さん演じる宮地。

貞子が殺した記者の婚約者だという設定。

田中好子さんにこういう役のオファーがあったのだなという感慨もあります。

白貞子が仲間の劇団員によって殺され、その後白と黒が合体したものの、最後には父親に井戸に落とされます。

白貞子が恋心を抱いた遠山(田辺誠一画伯)を井戸の底から呼びながら、ここから30年生き延びる(『リング2』)のだとしたら、怨念エネルギーの総量は気が遠くなる程でしょう。

いったん本作を観てしまえば、この切なくも美しい貞子役に仲間由紀恵さんがぴったりとハマってしまい、他の俳優は考えられなくなるところがみごとなキャスティングでした。

それにしてもこのシリーズ、松嶋菜々子さん、中谷美紀さん、深田恭子さん、仲間由紀恵さん、、、すごいメンバーですね。

批評

『リング』に始まり本作まで、このシリーズでは井戸が重要な役割を果たします。

ジメジメしたモノクロの井戸のイメージが、いかにもモンスーン日本列島の湿気ある大地を思い出させますから、ホラーの設定として秀逸でした。

欧米映画でも井戸は登場します。しかし例えば『アラビアのロレンス』では他部族の井戸を勝手に使えば殺害されました。『ニーチェの馬』での井戸は突然枯れる恐怖を映画館に充満させました。何かどこか違いますね。いつか「井戸論」を書いてみたいです。

もう故人になった私の叔父が、一時井戸掘り業を始めました。どうにも仕事が続かない人でしたが、資金もいるだろうに井戸掘り業かあと、少年時代の私は驚きました。

私の父はその援助のつもりだったのでしょう、叔父に依頼して西宮市の家の庭に井戸をつくりました。その場所は仁川の旧流路(だと私は思ってる)でしたので、私が穴を掘っても水が出るような砂地でした。プロの出番ではないのです。不必要な井戸はその後も使われず、やや不穏不吉なコンクリートの塊として残りました。その井戸を掘った場所は、とても狭いけれど私が自由にできた私の庭だったことを今思い出しました。

私の家はその後没落しました。

『リング0 バースディ』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2000年

鑑賞:封切り数年後ビデオで、2019年BS/CSで再視聴。

監督:鶴田法男

原作:鈴木光司

脚本:高橋洋

俳優:仲間由紀恵 田辺誠一 田中好子 麻生久美子 高畑淳子 若松武史 水上竜二 奥貫薫 伴大介 雅子

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

(C)リング0 製作委員会

コメント

十代の貞子の物語。

内向的な演劇少女貞子を仲間由紀恵さんが好演していますが、これは白貞子。

貞子はすでに「分裂」していて、黒貞子は父親の伊熊博士によって軟禁されています。

白と黒に分裂したのですから、白貞子はとことんピュアな人間として生きられます。

しかしながら幼い頃に(証拠はないが)超能力で人を殺した経歴は消せません。

アレは黒貞子の仕業だと叫んでも、世間が認めるはずがないからです。

その世間の代表が田中好子さん演じる宮地。

貞子が殺した記者の婚約者だという設定。

田中好子さんにこういう役のオファーがあったのだなという感慨もあります。

白貞子が仲間の劇団員によって殺され、その後白と黒が合体したものの、最後には父親に井戸に落とされます。

白貞子が恋心を抱いた遠山(田辺誠一画伯)を井戸の底から呼びながら、ここから30年生き延びる(『リング2』)のだとしたら、怨念エネルギーの総量は気が遠くなる程でしょう。

いったん本作を観てしまえば、この切なくも美しい貞子役に仲間由紀恵さんがぴったりとハマってしまい、他の俳優は考えられなくなるところがみごとなキャスティングでした。

それにしてもこのシリーズ、松嶋菜々子さん、中谷美紀さん、深田恭子さん、仲間由紀恵さん、、、すごいメンバーですね。

批評

『リング』に始まり本作まで、このシリーズでは井戸が重要な役割を果たします。

ジメジメしたモノクロの井戸のイメージが、いかにもモンスーン日本列島の湿気ある大地を思い出させますから、ホラーの設定として秀逸でした。

欧米映画でも井戸は登場します。しかし例えば『アラビアのロレンス』では他部族の井戸を勝手に使えば殺害されました。『ニーチェの馬』での井戸は突然枯れる恐怖を映画館に充満させました。何かどこか違いますね。いつか「井戸論」を書いてみたいです。

もう故人になった私の叔父が、一時井戸掘り業を始めました。どうにも仕事が続かない人でしたが、資金もいるだろうに井戸掘り業かあと、少年時代の私は驚きました。

私の父はその援助のつもりだったのでしょう、叔父に依頼して西宮市の家の庭に井戸をつくりました。その場所は仁川の旧流路(だと私は思ってる)でしたので、私が穴を掘っても水が出るような砂地でした。プロの出番ではないのです。不必要な井戸はその後も使われず、やや不穏不吉なコンクリートの塊として残りました。その井戸を掘った場所は、とても狭いけれど私が自由にできた私の庭だったことを今思い出しました。

私の家はその後没落しました。

2019年02月04日

『来る』:アレって誰?

データ

『来る』

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:2018年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。

監督:中島哲也

原作:澤村伊智『ぼぎわんが、来る』(角川ホラー文庫刊)

俳優:妻夫木聡(田原秀樹) 黒木華(田原香奈) 松たか子(比嘉琴子)

小松菜奈(比嘉真琴) 岡田准一(野崎和浩) 青木崇高(津田大吾)

柴田理恵 太賀 伊集院光 志田愛珠 蜷川みほ 石田えり

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

公式HPより

コメント

いわゆるホラー的怖さは希薄ですが、見応えがあるエンターティメントでした。

見応えの一つは、映画後半に化け物「あれ」を迎えうつため、というか防風林のように少しでも勢力を弱めるため霊媒師、聖職者や祈祷師などが大挙してマンション前に集結する場面。ワクワクしてもう笑いがとまりませんでした。

もちろん神仏習合です。

高校生ギャルから朝鮮半島の宗教者のような服装の人まで動員されています。

それらの人々の死を覚悟した献身ぶりにはフィクションながら思わず頭が下がります。

ただ、欧米の宗教人は見当たらなかったようです。エクソシスト(悪魔祓い師)はアジアの「あれ」には対抗できないのでしょうか。

見応えの二つ目は、役者陣の好配置、好演です。そのおかげで作品が分厚くなりました。

まず妻夫木聡さん。

俳優として『悪人』では70%、『若者たち2014』(TV)で90%、『怒り』で100%達成と見ていたら、本作『来る』では110%に到達。いやあまだまだ伸び代がありそうです。

色々な役ができますが、特に一見シュッとしたいい人に見えるのに実はダメダメな男を演じて彼の右に出る俳優はいません。本作でも本領発揮、あかん奴の表現が自然で素晴らしい。

次に黒木華さん。

最近では『日日是好日』で静かな役を演じ切りました。

演技に世評の高い彼女ですが、どちらかというとワンカットで一つの表情の多い硬い役者だと感じておりました。しかし、育児ノイローゼ気味で不倫までするこの役どころでは、なんのなんのスムースに変化する顔もお見事でした。彼女の黒い笑顔は、ホラー味の薄い本作で突出した怖さでした。

松たか子さん。

同じ中島監督の『告白』において、無表情の芸を極めた彼女は、本作でもクールなスーパー霊能者を演じてハマっています。アレにも負けない気迫がこもっています。

小松菜奈さん。

『ディストラクション・ベイビーズ』ではハッとするような場末感のある美しい水商売の女性を、『沈黙 -サイレンス-』では土の匂いのする村娘を演じ好印象でしたが、存在感あるいはオーラの女優かなと見ていました。しかしながら本作における体当たり演技は階段を一段上がられたのでは?この役でもう一本観たいな。

岡田准一さん。

決して器用ではない彼の演技に私は期待しておらず、率直に言って他の共演者に必死についていった印象です。恐怖の表情などもこれが精一杯の熱演なのでしょう。でもやはり彼はスターです。やさぐれた中にも色気があります。声もいいですね。百田尚樹原作映画と縁を切ったならお祝い申し上げます。

柴田理恵さん。

実力に裏打ちされ毅然とした霊能者を演じ「柴田理恵史上最高にカッコ良かった(by 妻)」です。過去にいろんな毀誉褒貶を受けたんだろうなと思わせる深みのある表情がもう最高でした。

青木崇高さん。

私とっては、『平清盛』(TV)と『ちかえもん』(TV)で頭角を現した役者です。純朴な役が似合うのかと思いきや、近頃はなかなか複雑な人格も演じています。今後が楽しみです。

というわけで、この競演は見るに値します。

予告編より。

批評

前半の、秀樹の郷里三重県での「イナカあるある」のシーンでは秀樹のあかん奴ぶりの演技が見どころ。どこがホラーやねん、と思った観客も、きっと見入ってしまったことでしょう。「アレ(ぼぎわん)」は秀樹の子供時代の記憶として示唆されます。

中盤になると、香奈の育児疲れぶりがリアルです。黒木華さんの見せ場です。「アレ」は心に闇を抱えた人間に忍び寄ってきます。ですからもっとも怖い時間帯です。

後半は、比嘉姉妹を軸にしてもうみんな入り乱れて大騒ぎ。このいい意味でのドタバタぶりに、なぜかみなもと太郎さんの漫画を思い出しました。

前半、中盤があってこのカタルシス、、、中島監督の腕の冴えですね。いかにも映画的。

とはいえ、(原作に描かれているのでしょうが)心に闇を抱えた人間につけ込む古来の悪霊ぼぎわん、という設定には納得がいかないのも確かです。だってそれなら人類みんなとっくに悪霊によって滅亡させられているはずですから。「呼んでいる奴のところにアレは来る」のだそうですが、どうも曖昧です。少年時代の秀樹は「嘘つきだから秀樹もいずれ呼ばれる」とアレに呼ばれた少女に予言されます。しかし嘘つきは日本の政治家、特にTOP周辺にゴロゴロ存在します。彼らはなぜアレに呼ばれないのでしょう。

などと「心の闇」の定義とはなんぞやと考える余裕があったものですから、上映中から今に至るまで「ボギワン」を「オビワンケノビ」などと語呂合わせして自分で楽しんでしまえるところが本作の、あるいは原作の弱点ですね。

いや待てよ?

「ぼぎわん」を使わず「アレ」で通したのは中島監督の痛烈な皮肉だったのかな。

あの政治家(たち)が「アレ」なんでしょうか。

ならば、

比嘉琴子を心から応援しなければ。

悪霊退散!!

ちなみに比嘉姓は沖縄県でもっとも多い姓です。

『来る』

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:2018年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。

監督:中島哲也

原作:澤村伊智『ぼぎわんが、来る』(角川ホラー文庫刊)

俳優:妻夫木聡(田原秀樹) 黒木華(田原香奈) 松たか子(比嘉琴子)

小松菜奈(比嘉真琴) 岡田准一(野崎和浩) 青木崇高(津田大吾)

柴田理恵 太賀 伊集院光 志田愛珠 蜷川みほ 石田えり

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

公式HPより

コメント

いわゆるホラー的怖さは希薄ですが、見応えがあるエンターティメントでした。

見応えの一つは、映画後半に化け物「あれ」を迎えうつため、というか防風林のように少しでも勢力を弱めるため霊媒師、聖職者や祈祷師などが大挙してマンション前に集結する場面。ワクワクしてもう笑いがとまりませんでした。

もちろん神仏習合です。

高校生ギャルから朝鮮半島の宗教者のような服装の人まで動員されています。

それらの人々の死を覚悟した献身ぶりにはフィクションながら思わず頭が下がります。

ただ、欧米の宗教人は見当たらなかったようです。エクソシスト(悪魔祓い師)はアジアの「あれ」には対抗できないのでしょうか。

見応えの二つ目は、役者陣の好配置、好演です。そのおかげで作品が分厚くなりました。

まず妻夫木聡さん。

俳優として『悪人』では70%、『若者たち2014』(TV)で90%、『怒り』で100%達成と見ていたら、本作『来る』では110%に到達。いやあまだまだ伸び代がありそうです。

色々な役ができますが、特に一見シュッとしたいい人に見えるのに実はダメダメな男を演じて彼の右に出る俳優はいません。本作でも本領発揮、あかん奴の表現が自然で素晴らしい。

次に黒木華さん。

最近では『日日是好日』で静かな役を演じ切りました。

演技に世評の高い彼女ですが、どちらかというとワンカットで一つの表情の多い硬い役者だと感じておりました。しかし、育児ノイローゼ気味で不倫までするこの役どころでは、なんのなんのスムースに変化する顔もお見事でした。彼女の黒い笑顔は、ホラー味の薄い本作で突出した怖さでした。

松たか子さん。

同じ中島監督の『告白』において、無表情の芸を極めた彼女は、本作でもクールなスーパー霊能者を演じてハマっています。アレにも負けない気迫がこもっています。

小松菜奈さん。

『ディストラクション・ベイビーズ』ではハッとするような場末感のある美しい水商売の女性を、『沈黙 -サイレンス-』では土の匂いのする村娘を演じ好印象でしたが、存在感あるいはオーラの女優かなと見ていました。しかしながら本作における体当たり演技は階段を一段上がられたのでは?この役でもう一本観たいな。

岡田准一さん。

決して器用ではない彼の演技に私は期待しておらず、率直に言って他の共演者に必死についていった印象です。恐怖の表情などもこれが精一杯の熱演なのでしょう。でもやはり彼はスターです。やさぐれた中にも色気があります。声もいいですね。百田尚樹原作映画と縁を切ったならお祝い申し上げます。

柴田理恵さん。

実力に裏打ちされ毅然とした霊能者を演じ「柴田理恵史上最高にカッコ良かった(by 妻)」です。過去にいろんな毀誉褒貶を受けたんだろうなと思わせる深みのある表情がもう最高でした。

青木崇高さん。

私とっては、『平清盛』(TV)と『ちかえもん』(TV)で頭角を現した役者です。純朴な役が似合うのかと思いきや、近頃はなかなか複雑な人格も演じています。今後が楽しみです。

というわけで、この競演は見るに値します。

予告編より。

批評

前半の、秀樹の郷里三重県での「イナカあるある」のシーンでは秀樹のあかん奴ぶりの演技が見どころ。どこがホラーやねん、と思った観客も、きっと見入ってしまったことでしょう。「アレ(ぼぎわん)」は秀樹の子供時代の記憶として示唆されます。

中盤になると、香奈の育児疲れぶりがリアルです。黒木華さんの見せ場です。「アレ」は心に闇を抱えた人間に忍び寄ってきます。ですからもっとも怖い時間帯です。

後半は、比嘉姉妹を軸にしてもうみんな入り乱れて大騒ぎ。このいい意味でのドタバタぶりに、なぜかみなもと太郎さんの漫画を思い出しました。

前半、中盤があってこのカタルシス、、、中島監督の腕の冴えですね。いかにも映画的。

とはいえ、(原作に描かれているのでしょうが)心に闇を抱えた人間につけ込む古来の悪霊ぼぎわん、という設定には納得がいかないのも確かです。だってそれなら人類みんなとっくに悪霊によって滅亡させられているはずですから。「呼んでいる奴のところにアレは来る」のだそうですが、どうも曖昧です。少年時代の秀樹は「嘘つきだから秀樹もいずれ呼ばれる」とアレに呼ばれた少女に予言されます。しかし嘘つきは日本の政治家、特にTOP周辺にゴロゴロ存在します。彼らはなぜアレに呼ばれないのでしょう。

などと「心の闇」の定義とはなんぞやと考える余裕があったものですから、上映中から今に至るまで「ボギワン」を「オビワンケノビ」などと語呂合わせして自分で楽しんでしまえるところが本作の、あるいは原作の弱点ですね。

いや待てよ?

「ぼぎわん」を使わず「アレ」で通したのは中島監督の痛烈な皮肉だったのかな。

あの政治家(たち)が「アレ」なんでしょうか。

ならば、

比嘉琴子を心から応援しなければ。

悪霊退散!!

ちなみに比嘉姓は沖縄県でもっとも多い姓です。

2019年02月02日

『われらが背きし者』:ジョン・ル・カレ原作甘口サスペンス

データ

『われらが背きし者』Our Kind of Traitor

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2016年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。

監督:スザンナ・ホワイト

原作:ジョン・ル・カレ

俳優:ユアン・マクレガー(ベリー) ナオミ・ハリス(ゲイル)ステラン・スカルスガルド(ディマ)

ダミアン・ルイス(ヘクター) ジェレミー・ノーサム(ロングリッグ)

ハルト・アブダラ(オーリー:ヘクターの部下)ヴェリボール・トピッチ(マフィアの弁護士)

アリシア・フォン・リットベルク(ナターシャ: ディマの娘) グリゴリー・ドブリギン(プリンス)

製作国:イギリス/フランス

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

ステラン・スカルスガルドさん:写真はすべて公式HPより

ダミアン・ルイスさん

コメント

英国のインテリ夫婦がモロッコ旅行中、ロシアマフィアの資金洗浄の主担者に、家族の亡命を助けてくれと依頼を受ける物語。

映像も演技陣もストーリーもよく仕上がっている佳作です。

モスクワのバレエシーンから始まり、雪のロシアでの暗殺。モロッコの高級レストラン、豪華なパーティ、市場。パリの危険ゾーン。ベルンのアインシュタイン・ミュージアム。フランスアルプスの山荘など、欧州各地でロケした映像が美しい。

ステラン・スカルスガルドさん(ロシアマフィアの資金洗浄担当)のパワフルな存在感とダミアン・ルイスさん(MI6部員)の内に感情を秘した渋い演技に目が離せません。

それに対して主役夫婦役のユアン・マクレガーさん(大学教授)とナオミ・ハリスさん(弁護士)は、ハリウッド大作の巻き込まれ型映画に比べると地味です。超人的な活躍のシーンなど全くありませんが、欧州映画らしくてこれもよろしいのでは。倦怠期の夫婦の再生物語?と途中で妻がつぶやいていましたが、その再生ぶりも控えめでかえってリアルに感じられました。

本作は巻き込まれ型の映画ではあるのですが、「man of honor(信義の人、名誉の人)」ユアン・マクレガーさん扮するベリーは、成り行きに戸惑いつつも自分の意思でディマとその家族を助けようと決めました。ですから、否応なしに巻き込まれた悲愴感はありません。ベリーとその妻ゲイルはディマの家族にただ寄り添うのです。

なお、原題の『Our Kind of Traitor』とは、”わしらの手の内にある、あの裏切り者ちゅうかなんちゅうか、こっち側に来たがってるおっさん”、的な語感で私は捉えました。ですから、『われらが背きし者』という直訳的邦題は少し時代がかった大仰な違和感を感じます。

批評

スパイ小説作家として最愛のジョン・ル・カレさんの原作ですが、映像化にあたって多少甘口方向に手が加えられているようです。とはいえ製作陣の筆頭に彼の名がありますから、合意の上の修整でしょう。原作にはない、MI6のヘクター側が敵方に一矢報いる可能性が示唆される拳銃のエピソードが加えられています。そのことで、原作者特有の暗さあるいは陰惨さが軽減されていて、映画としては成功したと考えます。

ですから、ロシア・マフィアのボスであるプリンスに捨てられるディマの切実さのような情緒面はよく伝わるのですが、そのディマもマフィアの重要人物。彼の資金洗浄(マネーロンダリング)によって犯罪者、犯罪資本家たちはここまで安全な場所で肥え太ってきたわけです。その陰で流された多くの血や涙は本作では無視されています。英国政界の売国奴ぶりはこれまでジョン・ル・カレさんが散々書いてきたテーマで、ここでも重要なファクターになっていますが、マフィアの犯罪性については自明の理として(?)映画では描かれていません。示唆もほぼありません。この社会性に乏しい点はハリウッド大作と同じですね。

『われらが背きし者』Our Kind of Traitor

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2016年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2018年BS/CSで再視聴。

監督:スザンナ・ホワイト

原作:ジョン・ル・カレ

俳優:ユアン・マクレガー(ベリー) ナオミ・ハリス(ゲイル)ステラン・スカルスガルド(ディマ)

ダミアン・ルイス(ヘクター) ジェレミー・ノーサム(ロングリッグ)

ハルト・アブダラ(オーリー:ヘクターの部下)ヴェリボール・トピッチ(マフィアの弁護士)

アリシア・フォン・リットベルク(ナターシャ: ディマの娘) グリゴリー・ドブリギン(プリンス)

製作国:イギリス/フランス

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

ステラン・スカルスガルドさん:写真はすべて公式HPより

ダミアン・ルイスさん

コメント

英国のインテリ夫婦がモロッコ旅行中、ロシアマフィアの資金洗浄の主担者に、家族の亡命を助けてくれと依頼を受ける物語。

映像も演技陣もストーリーもよく仕上がっている佳作です。

モスクワのバレエシーンから始まり、雪のロシアでの暗殺。モロッコの高級レストラン、豪華なパーティ、市場。パリの危険ゾーン。ベルンのアインシュタイン・ミュージアム。フランスアルプスの山荘など、欧州各地でロケした映像が美しい。

ステラン・スカルスガルドさん(ロシアマフィアの資金洗浄担当)のパワフルな存在感とダミアン・ルイスさん(MI6部員)の内に感情を秘した渋い演技に目が離せません。

それに対して主役夫婦役のユアン・マクレガーさん(大学教授)とナオミ・ハリスさん(弁護士)は、ハリウッド大作の巻き込まれ型映画に比べると地味です。超人的な活躍のシーンなど全くありませんが、欧州映画らしくてこれもよろしいのでは。倦怠期の夫婦の再生物語?と途中で妻がつぶやいていましたが、その再生ぶりも控えめでかえってリアルに感じられました。

本作は巻き込まれ型の映画ではあるのですが、「man of honor(信義の人、名誉の人)」ユアン・マクレガーさん扮するベリーは、成り行きに戸惑いつつも自分の意思でディマとその家族を助けようと決めました。ですから、否応なしに巻き込まれた悲愴感はありません。ベリーとその妻ゲイルはディマの家族にただ寄り添うのです。

なお、原題の『Our Kind of Traitor』とは、”わしらの手の内にある、あの裏切り者ちゅうかなんちゅうか、こっち側に来たがってるおっさん”、的な語感で私は捉えました。ですから、『われらが背きし者』という直訳的邦題は少し時代がかった大仰な違和感を感じます。

批評

スパイ小説作家として最愛のジョン・ル・カレさんの原作ですが、映像化にあたって多少甘口方向に手が加えられているようです。とはいえ製作陣の筆頭に彼の名がありますから、合意の上の修整でしょう。原作にはない、MI6のヘクター側が敵方に一矢報いる可能性が示唆される拳銃のエピソードが加えられています。そのことで、原作者特有の暗さあるいは陰惨さが軽減されていて、映画としては成功したと考えます。

ですから、ロシア・マフィアのボスであるプリンスに捨てられるディマの切実さのような情緒面はよく伝わるのですが、そのディマもマフィアの重要人物。彼の資金洗浄(マネーロンダリング)によって犯罪者、犯罪資本家たちはここまで安全な場所で肥え太ってきたわけです。その陰で流された多くの血や涙は本作では無視されています。英国政界の売国奴ぶりはこれまでジョン・ル・カレさんが散々書いてきたテーマで、ここでも重要なファクターになっていますが、マフィアの犯罪性については自明の理として(?)映画では描かれていません。示唆もほぼありません。この社会性に乏しい点はハリウッド大作と同じですね。

2019年01月30日

『リング2』:中谷美紀さんと深田恭子さんと・・・

データ

『リング2』

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:1999年

鑑賞:2018年BS/CSで視聴。

監督:中田秀夫

原作:鈴木光司

俳優:中谷美紀(高野舞) 小日向文世 佐藤仁美 沼田曜一 深田恭子 大高力也

柳ユーレイ 石丸謙二郎 雅子 伊野尾理枝 真田広之 松嶋菜々子

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

https://youtu.be/u4Lkc0FgNhk

https://youtu.be/af4fV3NAVGA

コメント

これは失敗作です。

私は中谷美紀さんと深田恭子さんファンなので耐えました。

中谷美紀さんと佐藤仁美さん、深田恭子さんは(当時の)実力以上によく頑張りました。

しかしながら本作は、登場人物の人物設定が全くできていません。95分の作品を作るならさらに登場人物を減らしてでももう少し説得力を持たせるべきでした。

また、貞子の怨念が貞子以外の人物に転移するようなボヤけた設定では別の作品になってしまいます。

ホラーへと純化したおつもりでしょうが、これでは貞子が泣きます(怖)

『リング2』

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:1999年

鑑賞:2018年BS/CSで視聴。

監督:中田秀夫

原作:鈴木光司

俳優:中谷美紀(高野舞) 小日向文世 佐藤仁美 沼田曜一 深田恭子 大高力也

柳ユーレイ 石丸謙二郎 雅子 伊野尾理枝 真田広之 松嶋菜々子

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

https://youtu.be/u4Lkc0FgNhk

https://youtu.be/af4fV3NAVGA

コメント

これは失敗作です。

私は中谷美紀さんと深田恭子さんファンなので耐えました。

中谷美紀さんと佐藤仁美さん、深田恭子さんは(当時の)実力以上によく頑張りました。

しかしながら本作は、登場人物の人物設定が全くできていません。95分の作品を作るならさらに登場人物を減らしてでももう少し説得力を持たせるべきでした。

また、貞子の怨念が貞子以外の人物に転移するようなボヤけた設定では別の作品になってしまいます。

ホラーへと純化したおつもりでしょうが、これでは貞子が泣きます(怖)

2019年01月30日

『リング』:貞子は最恐

データ

『リング』

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:1998年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後ビデオで(怖)、そして2019年BS/CSで再視聴。

監督:中田秀夫

原作:鈴木光司

脚色:高橋洋

主題歌:HIIH 「feel like "HEAVEN"」

俳優:松嶋菜々子(浅川玲子) 真田広之(高山竜司) 中谷美紀(高野舞)

沼田曜一(山村敬) 雅子(山村志津子) 竹内結子 佐藤仁美 大高力也

伊野尾理枝(貞子) 白井ちひろ(少女の貞子)

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

https://www.hk01.com/電影/47411/貞子vs伽椰子-中毒-虐殺-雙性人貞子的悲情身世

コメント

このブログでは☆印による総合評価を続けているのですが、その行為は時に苦痛が伴います。自分自身に対する追い詰め型の課題として実行していますので自業自得なのですが、特にこの『リング』のような作品では☆の数を決心するまでが難儀でした。

どこが評価しづらいのか、二点ほど挙げさせてもらいます。

一つ目は、原作を先に読んでいたということです。原作の小説や漫画と映像作品との間に優劣をつける趣味はなく、別のものだと考えてはいますが、本作に限れば原作を読んだときの貞子とその母志津子への感情移入が強かったため、本作においても映像(の不足がもしあったとしても)を補う力が大きく働いたと感じるからです。つまり、原作と映画との重要部分が合体してしまっているのです。

超能力を持つ者に対する「世間」の冷酷さが読者の私にも身にしみてしまい、貞子の怨念?そりゃあ無理ないよなと私はあらかじめ貞子の味方として本作を観たのでした。

つまり、上記の☆の数は、私のものにもなってしまった貞子の怨念が後押ししています。(恐)

二つ目は、貞子を映像化するにあたって、井戸から這い出る(その上TVからも飛び出してくる)貞子を思いついた脚色の高橋洋さん、映像化した中田監督らのお手柄への賞賛です。私にとって本作の映像上の貞子は、史上最強、いえ最凶で最恐のキャラクターです。

グロさを抑え、不気味さで勝負したことが成功だと妻は申しております。

その貞子がビデオテープに念写したあの短い映像も怖いですね。特に鏡に写った母親志津子は。

また、呪いをかけられた人間の顔写真が不気味に歪むというアイデアも本作にピタリとはまりました。

つまり、貞子関連の映像だけなら☆10個差し上げても惜しくはないのです。

https://www.hk01.com/電影/47411/貞子vs伽椰子-中毒-虐殺-雙性人貞子的悲情身世

ただ、独立した映画作品としてはどうでしょうか。

私にはたくさんの不満が残ります。

高山や高野が超能力者であると唐突に観客に告げられ、その二人の能力によってストーリーの短縮が図られています。『らせん』と同時上映でしたからコンパクトにまとめようとしたのでしょうが、原作の持つかなりロジカルな推理によって真相に迫ったサスペンス感は随分薄くなりました。また、私を魅了した志津子と貞子の物語もうんと短くなりました。ホラーとしての映像作品を作ろうという監督たちの意図はよくわかりますし、成功作品だと考えていますが、感銘が残る出来栄えとはなりませんでした。

もう一つの不満は、若い演技陣の不慣れさです。

主演の松嶋菜々子さんは、本作上映時点で24,5歳。2年前にNHK朝ドラ『ひまわり』で主演に抜擢されてから2年経っていますが、まだまだ表情やせりふ回しに生硬さが残ります。

※ラストの重大な決意をした時の表情はキリッとしていましたが、安藤サクラさんor満島ひかりさんor黒木華さんの起用でこの表情を見たかったなと思ってしまう私は無礼者です。

同じように、竹内結子さんと佐藤仁美さんの会話で始まる導入部もやや残念なレベルでした。ホラー映画には演技未熟な美人女優が使われる傾向にありますが、ホラー映画の恐怖が成り立つためには、観客が劇に入り込むことが前提のはずです。

俳優の残念さもマイナスポイントです。

※真田広之さんはなかなか渋く重厚な演技でした(なぜ淺川と高山は離婚したのだろう?)

映画作品としては、☆4〜5ではないでしょうか。

前半に書いたように貞子は☆10ですので、足して二で割って☆7とさせていただきます。

あ〜苦しい。

『リング』

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:1998年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。その後ビデオで(怖)、そして2019年BS/CSで再視聴。

監督:中田秀夫

原作:鈴木光司

脚色:高橋洋

主題歌:HIIH 「feel like "HEAVEN"」

俳優:松嶋菜々子(浅川玲子) 真田広之(高山竜司) 中谷美紀(高野舞)

沼田曜一(山村敬) 雅子(山村志津子) 竹内結子 佐藤仁美 大高力也

伊野尾理枝(貞子) 白井ちひろ(少女の貞子)

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

https://www.hk01.com/電影/47411/貞子vs伽椰子-中毒-虐殺-雙性人貞子的悲情身世

コメント

このブログでは☆印による総合評価を続けているのですが、その行為は時に苦痛が伴います。自分自身に対する追い詰め型の課題として実行していますので自業自得なのですが、特にこの『リング』のような作品では☆の数を決心するまでが難儀でした。

どこが評価しづらいのか、二点ほど挙げさせてもらいます。

一つ目は、原作を先に読んでいたということです。原作の小説や漫画と映像作品との間に優劣をつける趣味はなく、別のものだと考えてはいますが、本作に限れば原作を読んだときの貞子とその母志津子への感情移入が強かったため、本作においても映像(の不足がもしあったとしても)を補う力が大きく働いたと感じるからです。つまり、原作と映画との重要部分が合体してしまっているのです。

超能力を持つ者に対する「世間」の冷酷さが読者の私にも身にしみてしまい、貞子の怨念?そりゃあ無理ないよなと私はあらかじめ貞子の味方として本作を観たのでした。

つまり、上記の☆の数は、私のものにもなってしまった貞子の怨念が後押ししています。(恐)

二つ目は、貞子を映像化するにあたって、井戸から這い出る(その上TVからも飛び出してくる)貞子を思いついた脚色の高橋洋さん、映像化した中田監督らのお手柄への賞賛です。私にとって本作の映像上の貞子は、史上最強、いえ最凶で最恐のキャラクターです。

グロさを抑え、不気味さで勝負したことが成功だと妻は申しております。

その貞子がビデオテープに念写したあの短い映像も怖いですね。特に鏡に写った母親志津子は。

また、呪いをかけられた人間の顔写真が不気味に歪むというアイデアも本作にピタリとはまりました。

つまり、貞子関連の映像だけなら☆10個差し上げても惜しくはないのです。

https://www.hk01.com/電影/47411/貞子vs伽椰子-中毒-虐殺-雙性人貞子的悲情身世

ただ、独立した映画作品としてはどうでしょうか。

私にはたくさんの不満が残ります。

高山や高野が超能力者であると唐突に観客に告げられ、その二人の能力によってストーリーの短縮が図られています。『らせん』と同時上映でしたからコンパクトにまとめようとしたのでしょうが、原作の持つかなりロジカルな推理によって真相に迫ったサスペンス感は随分薄くなりました。また、私を魅了した志津子と貞子の物語もうんと短くなりました。ホラーとしての映像作品を作ろうという監督たちの意図はよくわかりますし、成功作品だと考えていますが、感銘が残る出来栄えとはなりませんでした。

もう一つの不満は、若い演技陣の不慣れさです。

主演の松嶋菜々子さんは、本作上映時点で24,5歳。2年前にNHK朝ドラ『ひまわり』で主演に抜擢されてから2年経っていますが、まだまだ表情やせりふ回しに生硬さが残ります。

※ラストの重大な決意をした時の表情はキリッとしていましたが、安藤サクラさんor満島ひかりさんor黒木華さんの起用でこの表情を見たかったなと思ってしまう私は無礼者です。

同じように、竹内結子さんと佐藤仁美さんの会話で始まる導入部もやや残念なレベルでした。ホラー映画には演技未熟な美人女優が使われる傾向にありますが、ホラー映画の恐怖が成り立つためには、観客が劇に入り込むことが前提のはずです。

俳優の残念さもマイナスポイントです。

※真田広之さんはなかなか渋く重厚な演技でした(なぜ淺川と高山は離婚したのだろう?)

映画作品としては、☆4〜5ではないでしょうか。

前半に書いたように貞子は☆10ですので、足して二で割って☆7とさせていただきます。

あ〜苦しい。

2019年01月28日

『パターソン』:詩作とは生活すること

データ

『パターソン』

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:2016年

鑑賞:2019年BS/CSで再視聴。

監督:ジム・ジャームッシュ

音楽:スクワール

俳優:アダム・ドライヴァー(パターソン) ゴルシフテ・ファラハニ(ローラ)

バリー・シャバカ・ヘンリー(ドク) クリフ・スミス(メソッド・マン)

ウィリアム・ジャクソン・ハーパー(エヴェレット) チャステン・ハーモン(マリー)

ネリー(マーヴィン) 永瀬正敏

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

写真は全て公式HPより

批評

永瀬正敏さん扮する日本の詩人が、最後にかっさらっていきましたね。まるで天使の降臨のように、主人公パターソンを「生活の死」から救うのですから。

それもまた、パターソンというこの町の持つ「詩」のパワーが呼び寄せたのかもしれません。

救われた後で書いた詩は、それまでの個人の感慨レベルを超えた素晴らしい出来栄えでした。

パターソンはパターソンで暮らす詩人です。職業はバスの運転手。詩は仕事ではありません。詩を書かずにはおれない男です。

日本で例えるなら、美しい風景や自分の気持ちと向き合った時、思わず一句ひねってしまうアマチュアの俳人や歌人。

その彼にとって、詩を書き留めたノートはとても大切なものであったようで、それは私のような非詩人から見れば「思い出してまた書けばええやん」と思うところですが、ノート自体が彼の詩心。つまりは生活=人生の一部だったのでしょう。

そのノートが失われたため、彼の生はしぼみ、消滅の危機に瀕したのです。

名演のネリー

主人公パターソンたち登場人物は、いえ犬さえも、日常性の中で生きています。その行動は滅多に大変化しません。ルーティン(routine)というやつです。

パターソンは朝6時過ぎに起床します。目覚まし時計を使わなくても前後10分ほどの狂いしかありません。

隣には中東系の美人妻ローラが眠っています。起床前の二人はいつも仲良く狭いベッドで寝ています。

彼は妻にキスして起床します。妻は見た夢の話をして、再び眠りにつきます。

一人でリングシリアルを食べ、妻が作っておいてくれた弁当を下げて職場に向かいます。

バスの出発指示を受けるまで彼は運転席で詩を考え、ノートに書き留めています。妻を愛し賛美する詩が湧き出ます。

彼の運転するバスはいつも決まったルートを船が滑るようになめらかに走行していきます。素敵な映像です。

運転中はさすがに詩を書き留めることはできませんが、乗客の他愛ない会話も適度な刺激になって、彼の脳内では詩が流れているのでしょう。

ランチどきには弁当箱を開きます。そこにはモノトーン好きな妻が作ってくれた奇抜な姿の食事が入っています。

美味しいとは限らず、一口食べて残すこともあるようですが、妻が好きでたまらない彼は気にしていません。

勤務が終わると自宅に帰ります。なぜかいつも郵便受けが傾いていますから、それを修正して玄関を開けます。

自宅内では、今日も室内をモノトーンで飾り付けている愛妻が待っています。

妻が作る夕食はやはりいつも美味しいとは限りませんが、彼に不平はありません。

夕食の後は、犬のマーヴィンを散歩に連れ出します。散歩の途中には犬を表で待たせ、行きつけのバーに入り、バーテンダードクのパターソン(町)自慢とほどよく付き合い、帰宅します。

まさにこれがパターソンのルーティンなのです。

さて、このようにルーティン通りのパターソンの日常なのですが、少し見方を変えれば、同じことの繰り返しのようで微妙な違いがあります。

起床時刻は少しずつずれます。そのときの二人の姿勢は背中合わせや向き合いなど微妙に異なります。ローラの夢は毎回違います。弁当はいつもモノトーンですが、同じ食べものが続くわけではありません。バスの乗客の顔ぶれは変わりますし、妻のアート心の対象はある日は壁のペンキだったりある日はファッションだったりギターだったりします。その妻に、自分たちに双子が生まれる夢を見た、と告げられた後、彼は妙にたくさんの双子に出会ったりするのです。その双子の中のある少女から詩作の刺激を受けることもあります。いつものバーで男女の争いを止めようとして、パターソンが思わず軍隊時代の訓練成果を披瀝する場面もありました。

そういう小さな変化があるから、パターソンの詩だって新作が生まれるのでしょう。

ところが、その「ルーティンを大きく変えてしまうとしっぺ返しがきます。」(by 妻)

いえ、パターソンやローラからみれば小さな変化なのかもしれません。

ローラが作ったモノトーンのクッキーがバザーで完売するという出来事があり、二人はその祝いに夕食に出かけて遅い帰宅になっただけですから。

ところが、この家庭の家族は二人ではなく、三人だったのです。

犬のマーヴィンもその一員。それどころか主人気取り。

その夜の外食に彼を連れて行かず、当然のことに散歩もしませんでした。

そこで惨事が起こります。無視されて怒った彼は、パターソンの大切な詩のノートを完膚なきまでに破壊してしまったのでした。

パターソンにとって大切なものは何か、マーヴィンはよく知っていたのです。

で、生活と不可分であったノートを失ったパターソンは「生活の死」に直面するのですが、、、ここで本文冒頭に戻ります。

コメント

ジャームッシュ監督の演出は静かに冴え渡り、ユーモアと愛情に溢れる名作になりました。

アダム・ドライヴァーはやはり良い役者です。

犬のネリーなど他の出演者たちの粒立ち具合もとてもほどよくて、心地よい作品に仕上がりました。

映画が好きな方は観ておかれることをお勧めします。

アハン?

『パターソン』

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:2016年

鑑賞:2019年BS/CSで再視聴。

監督:ジム・ジャームッシュ

音楽:スクワール

俳優:アダム・ドライヴァー(パターソン) ゴルシフテ・ファラハニ(ローラ)

バリー・シャバカ・ヘンリー(ドク) クリフ・スミス(メソッド・マン)

ウィリアム・ジャクソン・ハーパー(エヴェレット) チャステン・ハーモン(マリー)

ネリー(マーヴィン) 永瀬正敏

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

写真は全て公式HPより

批評

永瀬正敏さん扮する日本の詩人が、最後にかっさらっていきましたね。まるで天使の降臨のように、主人公パターソンを「生活の死」から救うのですから。

それもまた、パターソンというこの町の持つ「詩」のパワーが呼び寄せたのかもしれません。

救われた後で書いた詩は、それまでの個人の感慨レベルを超えた素晴らしい出来栄えでした。

パターソンはパターソンで暮らす詩人です。職業はバスの運転手。詩は仕事ではありません。詩を書かずにはおれない男です。

日本で例えるなら、美しい風景や自分の気持ちと向き合った時、思わず一句ひねってしまうアマチュアの俳人や歌人。

その彼にとって、詩を書き留めたノートはとても大切なものであったようで、それは私のような非詩人から見れば「思い出してまた書けばええやん」と思うところですが、ノート自体が彼の詩心。つまりは生活=人生の一部だったのでしょう。

そのノートが失われたため、彼の生はしぼみ、消滅の危機に瀕したのです。

名演のネリー

主人公パターソンたち登場人物は、いえ犬さえも、日常性の中で生きています。その行動は滅多に大変化しません。ルーティン(routine)というやつです。

パターソンは朝6時過ぎに起床します。目覚まし時計を使わなくても前後10分ほどの狂いしかありません。

隣には中東系の美人妻ローラが眠っています。起床前の二人はいつも仲良く狭いベッドで寝ています。

彼は妻にキスして起床します。妻は見た夢の話をして、再び眠りにつきます。

一人でリングシリアルを食べ、妻が作っておいてくれた弁当を下げて職場に向かいます。

バスの出発指示を受けるまで彼は運転席で詩を考え、ノートに書き留めています。妻を愛し賛美する詩が湧き出ます。

彼の運転するバスはいつも決まったルートを船が滑るようになめらかに走行していきます。素敵な映像です。

運転中はさすがに詩を書き留めることはできませんが、乗客の他愛ない会話も適度な刺激になって、彼の脳内では詩が流れているのでしょう。

ランチどきには弁当箱を開きます。そこにはモノトーン好きな妻が作ってくれた奇抜な姿の食事が入っています。

美味しいとは限らず、一口食べて残すこともあるようですが、妻が好きでたまらない彼は気にしていません。

勤務が終わると自宅に帰ります。なぜかいつも郵便受けが傾いていますから、それを修正して玄関を開けます。

自宅内では、今日も室内をモノトーンで飾り付けている愛妻が待っています。

妻が作る夕食はやはりいつも美味しいとは限りませんが、彼に不平はありません。

夕食の後は、犬のマーヴィンを散歩に連れ出します。散歩の途中には犬を表で待たせ、行きつけのバーに入り、バーテンダードクのパターソン(町)自慢とほどよく付き合い、帰宅します。

まさにこれがパターソンのルーティンなのです。

さて、このようにルーティン通りのパターソンの日常なのですが、少し見方を変えれば、同じことの繰り返しのようで微妙な違いがあります。

起床時刻は少しずつずれます。そのときの二人の姿勢は背中合わせや向き合いなど微妙に異なります。ローラの夢は毎回違います。弁当はいつもモノトーンですが、同じ食べものが続くわけではありません。バスの乗客の顔ぶれは変わりますし、妻のアート心の対象はある日は壁のペンキだったりある日はファッションだったりギターだったりします。その妻に、自分たちに双子が生まれる夢を見た、と告げられた後、彼は妙にたくさんの双子に出会ったりするのです。その双子の中のある少女から詩作の刺激を受けることもあります。いつものバーで男女の争いを止めようとして、パターソンが思わず軍隊時代の訓練成果を披瀝する場面もありました。

そういう小さな変化があるから、パターソンの詩だって新作が生まれるのでしょう。

ところが、その「ルーティンを大きく変えてしまうとしっぺ返しがきます。」(by 妻)

いえ、パターソンやローラからみれば小さな変化なのかもしれません。

ローラが作ったモノトーンのクッキーがバザーで完売するという出来事があり、二人はその祝いに夕食に出かけて遅い帰宅になっただけですから。

ところが、この家庭の家族は二人ではなく、三人だったのです。

犬のマーヴィンもその一員。それどころか主人気取り。

その夜の外食に彼を連れて行かず、当然のことに散歩もしませんでした。

そこで惨事が起こります。無視されて怒った彼は、パターソンの大切な詩のノートを完膚なきまでに破壊してしまったのでした。

パターソンにとって大切なものは何か、マーヴィンはよく知っていたのです。

で、生活と不可分であったノートを失ったパターソンは「生活の死」に直面するのですが、、、ここで本文冒頭に戻ります。

コメント

ジャームッシュ監督の演出は静かに冴え渡り、ユーモアと愛情に溢れる名作になりました。

アダム・ドライヴァーはやはり良い役者です。

犬のネリーなど他の出演者たちの粒立ち具合もとてもほどよくて、心地よい作品に仕上がりました。

映画が好きな方は観ておかれることをお勧めします。

アハン?

2019年01月26日

『ローズマリーの赤ちゃん』:ハーブには警戒しなよ

データ

『ローズマリーの赤ちゃん』: Rosemary's Baby

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・

年度:1968年製作

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:ロマン・ポランスキー

原作:アイラ・レヴィン

音楽:クリストファー・コメダ

俳優:ミア・ファロー(ローズマリー) ジョン・カサヴェテス(ガイ) ルース・ゴードン(ミニー)

シドニー・ブラックマー(ローマン) モーリス・エヴァンス(ハッチ) ラルフ・ベラミー (医師)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

DVDより

コメント、批評

米国アカデミー無冠の大物女優ミア・ファローさんの初主演映画です。彼女は本作公開時で23歳でした。

そのときの私は高校三年生。授業をサボって神戸の街中の映画館に観に行ったのですが、スクリーン上で私とそう変わらない年齢の「小娘」に見える彼女にこれだけのセンシティブな好演技ができることに驚きました。

実体験をそのまま映画化しているかのようで、すっかり彼女に惹きつけられました。

(・・それでも長続きするファンにはなれませんでした。たぶんこの映画のミア・ファローさんが好きなんでしょうね。)

私がこの映画を観た理由は、何よりも当時の私にとって五本の指に入っていた映画『反撥』(1964)の監督がポランスキーさんだったからです。

中学生の時に授業をサボって(笑)観に行った『反撥』は、カトリーヌ・ドヌーヴさんのセンシティブな、、、あれ? 私は心が繊細すぎる若い美女に弱かったのか。発見。

ブログも書いてみるものですね。

さて私の妻は、もちろん繊細な美女ですが(^_-)☆、本作の主人公ローズマリーをモラハラ夫に苦しめられている女性に見立てたようです。悪魔はモラハラの暗喩でもある、と。

ポランスキー監督にハラスメントを自己批判できる力があったなら、あんな事件やこんな事件は、、と(皆まで申さず)私など思うのですが、監督の意図はともかく、そうも受け取れますね。

まだまだ人生の荒波に立ち向かうたくましさや知力が不足している主人公。

良い役につけず腐っている、俳優の夫。

そういう少し軽い夫婦につけ込み操る「悪魔のしもべ」のフツーの人々ぶり!はよけいにそう感じさせます。

フツーは怖いです。

そうそう、夫ガイ役を好演したジョン・カサヴェテスさんは、インディーズ映画のカリスマ監督でもあります。

一説によれば、映画の製作費を捻出するために俳優業も勤めていたのだとか。

彼の作品は未見ですから、今後は探してみたいと思います。

シーンに無駄がなく、少しゆっくりだが丁寧に丁寧に状況を積み上げていくように作られています。

そのことは、ローズマリーの不安や疑惑の種になっている人物や原因を一つずつ減らしていく描写に特に感じます。

人間の女性が悪魔の子を産むという不自然極まるストーリーなのに不自然さを感じさせないポランスキー監督の手腕はお見事というほかないでしょう。

本作の舞台となった高級マンションは、有名なダコタ・ハウスです。

レノンとヨーコの夫妻など多数の著名人や富裕層が住みましたが、玄関前でレノンが射殺されたことを「悪魔」と結びつけて語られたこともありましたね。

ただし、実際の撮影はスタジオで行われたそうです。

wikipediaより

それまで懸命に逃亡を試みていたローズマリーでしたが、最後には我が子=悪魔の子を守る決心をします。

母性はそんなに強いものか、それでいいのか、という意見は当時も今も散見されます。

少年時代のポランスキーをユダヤゲットーの有刺鉄線を破って逃がし、自身は胎内の子とともに虐殺された母を持つ監督にとって、母性を神聖で絶対的なものであったとしても無理はなかろうと私は考えるのです。

本作の製作は、あの傑作『エクソシスト』に先立つこと5年。(広義の)ホラー映画の名作です。

グロテスクな映像や音で脅し怖がらせる幼稚なホラー(嫌いじゃないですよ)ではありません。

大人の観客を、中でも女性たちを恐怖の奥に追い詰めていくオカルトサスペンスです。

欧米のみならず日本でも大ヒットしました。

日本の女性にとっても身の毛のよだつ設定であることに加え、

「キリスト教信者が圧倒的に多いアメリカ社会でも、人々の心には<悪魔>という異端が巣食っている」事実に日本人はおののいたのです。

というのも、日本にも魑魅魍魎や悪霊が「棲息」していた歴史があり、そのぼんやりした記憶が日本人の中にまだ残っていたからです。

イエス=キリストも「処女」懐胎の結果生まれた神の子でした。

この映画は人類にとって全く他人事ではないのです。

『ローズマリーの赤ちゃん』: Rosemary's Baby

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・

年度:1968年製作

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:ロマン・ポランスキー

原作:アイラ・レヴィン

音楽:クリストファー・コメダ

俳優:ミア・ファロー(ローズマリー) ジョン・カサヴェテス(ガイ) ルース・ゴードン(ミニー)

シドニー・ブラックマー(ローマン) モーリス・エヴァンス(ハッチ) ラルフ・ベラミー (医師)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

DVDより

コメント、批評

米国アカデミー無冠の大物女優ミア・ファローさんの初主演映画です。彼女は本作公開時で23歳でした。

そのときの私は高校三年生。授業をサボって神戸の街中の映画館に観に行ったのですが、スクリーン上で私とそう変わらない年齢の「小娘」に見える彼女にこれだけのセンシティブな好演技ができることに驚きました。

実体験をそのまま映画化しているかのようで、すっかり彼女に惹きつけられました。

(・・それでも長続きするファンにはなれませんでした。たぶんこの映画のミア・ファローさんが好きなんでしょうね。)

私がこの映画を観た理由は、何よりも当時の私にとって五本の指に入っていた映画『反撥』(1964)の監督がポランスキーさんだったからです。

中学生の時に授業をサボって(笑)観に行った『反撥』は、カトリーヌ・ドヌーヴさんのセンシティブな、、、あれ? 私は心が繊細すぎる若い美女に弱かったのか。発見。

ブログも書いてみるものですね。

さて私の妻は、もちろん繊細な美女ですが(^_-)☆、本作の主人公ローズマリーをモラハラ夫に苦しめられている女性に見立てたようです。悪魔はモラハラの暗喩でもある、と。

ポランスキー監督にハラスメントを自己批判できる力があったなら、あんな事件やこんな事件は、、と(皆まで申さず)私など思うのですが、監督の意図はともかく、そうも受け取れますね。

まだまだ人生の荒波に立ち向かうたくましさや知力が不足している主人公。

良い役につけず腐っている、俳優の夫。

そういう少し軽い夫婦につけ込み操る「悪魔のしもべ」のフツーの人々ぶり!はよけいにそう感じさせます。

フツーは怖いです。

そうそう、夫ガイ役を好演したジョン・カサヴェテスさんは、インディーズ映画のカリスマ監督でもあります。

一説によれば、映画の製作費を捻出するために俳優業も勤めていたのだとか。

彼の作品は未見ですから、今後は探してみたいと思います。

シーンに無駄がなく、少しゆっくりだが丁寧に丁寧に状況を積み上げていくように作られています。

そのことは、ローズマリーの不安や疑惑の種になっている人物や原因を一つずつ減らしていく描写に特に感じます。

人間の女性が悪魔の子を産むという不自然極まるストーリーなのに不自然さを感じさせないポランスキー監督の手腕はお見事というほかないでしょう。

本作の舞台となった高級マンションは、有名なダコタ・ハウスです。

レノンとヨーコの夫妻など多数の著名人や富裕層が住みましたが、玄関前でレノンが射殺されたことを「悪魔」と結びつけて語られたこともありましたね。

ただし、実際の撮影はスタジオで行われたそうです。

wikipediaより

それまで懸命に逃亡を試みていたローズマリーでしたが、最後には我が子=悪魔の子を守る決心をします。

母性はそんなに強いものか、それでいいのか、という意見は当時も今も散見されます。

少年時代のポランスキーをユダヤゲットーの有刺鉄線を破って逃がし、自身は胎内の子とともに虐殺された母を持つ監督にとって、母性を神聖で絶対的なものであったとしても無理はなかろうと私は考えるのです。

本作の製作は、あの傑作『エクソシスト』に先立つこと5年。(広義の)ホラー映画の名作です。

グロテスクな映像や音で脅し怖がらせる幼稚なホラー(嫌いじゃないですよ)ではありません。

大人の観客を、中でも女性たちを恐怖の奥に追い詰めていくオカルトサスペンスです。

欧米のみならず日本でも大ヒットしました。

日本の女性にとっても身の毛のよだつ設定であることに加え、

「キリスト教信者が圧倒的に多いアメリカ社会でも、人々の心には<悪魔>という異端が巣食っている」事実に日本人はおののいたのです。

というのも、日本にも魑魅魍魎や悪霊が「棲息」していた歴史があり、そのぼんやりした記憶が日本人の中にまだ残っていたからです。

イエス=キリストも「処女」懐胎の結果生まれた神の子でした。

この映画は人類にとって全く他人事ではないのです。

2019年01月14日

『ちはやふる -結び-』:予定調和の退屈さ

データ

『ちはやふる -結び』

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:2017年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:小泉徳宏

原作:末次由紀

俳優:広瀬すず 野村周平 新田真剣佑 上白石萌音 矢本悠馬 森永悠希 清水尋也 優希美青 佐野勇斗

清原果耶 松岡茉優 賀来賢人 松田美由紀 國村隼

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

予告編より

コメント

楽しませてもらった「ちはやふる」前二作はこちらに書きました。

ところが、今回は最終話なのですが、前二作よりも退屈してしまいました。

若い俳優陣の「らしさ感」は向上していますが、作品のワクワク感がすっかり薄れてしまったのです。

その原因はおそらく予定調和の筋立てだったからでしょう。

意外性があるとかないとかではなく、最初の10分も観ればある種の大団円で終わることがわかってしまうからです。

広瀬すずさんの魅力(スター性)を発揮できる場面が減りました。

髪をかきあげて耳を出し、聞こえない音を聞く場面は主人公綾瀬千早の決めポーズだと思うのですが、本作では彼女をはるかに超える「聴力」の持ち主周防久志(賀来賢人さん)が登場して影が薄くなりました。よく似た能力を持つ二人を比較する場面もありません。

代わりに物語の主軸となった野村周平さんには相変わらず惹きつけられる輝きが見えません。周防久志と真島太一の絡みは興味深いのですが、しかしそれも太一に準主役としての存在感があることが前提。謎めいていた綿谷新(新田真剣佑さん)もふつうのスポ根高校生になってしまいました。

全てが大団円に向けての調整の結果だと思えてしまうのです。

本作がカルタ競技や百人一首に関心を向けた功績は認めつつ、この終わらせ方が残念でした

もちろん松岡茉優さんは粒だった存在感を発揮しています。また、上白石萌音さんの生き生きとした演技と清原果耶さんの雰囲気のある表情が印象に残っています。

この三人を観たいならどうぞ、という映画になりました。

あ、矢本悠馬さんはもちろん達者です。

スポ根ものの映画の今後は、題材がニッチになって行かざるを得ません。

矢本さんを主人公にして、盆栽ものなどどうでしょう。

ヒロインは上白石さんで。

森永悠希さんを絡ませて。

いえ、半分マジで書いています。

あ、原作漫画がないとこういう映画が製作できない時代だったことを忘れていました。

漫画編集者の皆さん、次はBONSAIですよ。

・・・もしかしてもう描かれていたりして。

『ちはやふる -結び』

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:2017年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:小泉徳宏

原作:末次由紀

俳優:広瀬すず 野村周平 新田真剣佑 上白石萌音 矢本悠馬 森永悠希 清水尋也 優希美青 佐野勇斗

清原果耶 松岡茉優 賀来賢人 松田美由紀 國村隼

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

予告編より

コメント

楽しませてもらった「ちはやふる」前二作はこちらに書きました。

ところが、今回は最終話なのですが、前二作よりも退屈してしまいました。

若い俳優陣の「らしさ感」は向上していますが、作品のワクワク感がすっかり薄れてしまったのです。

その原因はおそらく予定調和の筋立てだったからでしょう。

意外性があるとかないとかではなく、最初の10分も観ればある種の大団円で終わることがわかってしまうからです。

広瀬すずさんの魅力(スター性)を発揮できる場面が減りました。

髪をかきあげて耳を出し、聞こえない音を聞く場面は主人公綾瀬千早の決めポーズだと思うのですが、本作では彼女をはるかに超える「聴力」の持ち主周防久志(賀来賢人さん)が登場して影が薄くなりました。よく似た能力を持つ二人を比較する場面もありません。

代わりに物語の主軸となった野村周平さんには相変わらず惹きつけられる輝きが見えません。周防久志と真島太一の絡みは興味深いのですが、しかしそれも太一に準主役としての存在感があることが前提。謎めいていた綿谷新(新田真剣佑さん)もふつうのスポ根高校生になってしまいました。

全てが大団円に向けての調整の結果だと思えてしまうのです。

本作がカルタ競技や百人一首に関心を向けた功績は認めつつ、この終わらせ方が残念でした

もちろん松岡茉優さんは粒だった存在感を発揮しています。また、上白石萌音さんの生き生きとした演技と清原果耶さんの雰囲気のある表情が印象に残っています。

この三人を観たいならどうぞ、という映画になりました。

あ、矢本悠馬さんはもちろん達者です。

スポ根ものの映画の今後は、題材がニッチになって行かざるを得ません。

矢本さんを主人公にして、盆栽ものなどどうでしょう。

ヒロインは上白石さんで。

森永悠希さんを絡ませて。

いえ、半分マジで書いています。

あ、原作漫画がないとこういう映画が製作できない時代だったことを忘れていました。

漫画編集者の皆さん、次はBONSAIですよ。

・・・もしかしてもう描かれていたりして。

2019年01月10日

『斬、』:公儀のために人を斬るだと?

データ

『斬、』(ざん)

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:2018年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。

監督:塚本晋也

殺陣:辻井啓伺(スタントコーディネーター、アクション指導として『妖怪大戦争』『十三人の刺客』

『愛と誠』『藁の楯』『土竜の唄』『精霊の守り人』など

サウンド:北田雅也

俳優:池松壮亮(都築杢之進) 蒼井優(ゆう) 塚本晋也(澤村次郎左衛門)

中村達也(源田瀬左衛門) 前田隆成(市助)

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

パンフレットより

批評1:あらすじ的に

※映画館で一度見ただけですので、前後の順など誤っている可能性があります。

お許しを。

公儀のために人を斬る。

斬殺する相手は誰?

京・江戸の尊王攘夷派、勤皇の志士か。

なぜ斬らねばならないのか。

武士として生まれたからか。

ペリー来航後、開国か否かで揺れる日本列島の支配階層。

つまり武士たち。

いまや日本は動乱の時代に入った。

※・・という説明はあるが、本作全編を通じてその時代性がわかる映像は一切ない。たとえば黒船も新選組も映らない。そのことは重要だと私は思う。虚妄も幻想もありうるからだ。

江戸からそう遠くない或る農村に、若い浪人が住んでいた。

名を都築杢之進(池松壮亮さん)という。

百姓家に居候して農作業を手伝うかたわら、剣の腕を磨き続け、市助(前田隆成さん)という百姓の倅に剣(木刀)を教えていた。

腕はいい。人並みに野心もある。武士として生まれた以上、剣で生きたい身を立てたいと願っている。

しかし杢之進は同時に、自らの剣をつくづくと眺め、なぜ斬らねばならないのか、自問自答するような人物でもある。

剣を抜かないで済めばそれに越したことはない、と潜在意識が告げているようだ。

※念のために書いておくが、17世紀半ばに江戸時代が安定してから約二百年間、侍を斬った侍はほぼ皆無に近い。ほとんどが実戦を経験していないのだ。

杢之進は恋をしている。相手は市助の姉のゆう(蒼井優さん)。しかし杢之進は直接行動に出ない。性衝動は我慢すべきだと考えているようだ。

ゆうも杢之進を憎からず思っていて、恐らくその杢之進の我慢を内心もどかしく感じている。早く私を抱け、さっさと農民になってしまえ、と願っているのかもしれない。

杢之進がゆうと壁越しの擬似性交をする場面は美しいのだが、また、自慰行為はできるのだが、彼の挙動はどこか対女性恐怖症のようにさえ見える。なぜ我慢を自らに強いているのか、映画では説明はない。他者の人生の未来に自分が介入し左右してしまうことを恐れているのだろう。少なくとも自分から仕掛けることはない。

剣を抜かない理由もきっと同じだ。

※必要な能力があるのにそれを実行できないのは辛いだろうな、と思う。

別件で、妻が「銃を持てば使いたくなるわよね」と言った。まさしくそれだ。

練習・稽古に明け暮れながら、本番の試合ができないスポーツ選手を想像してみるといい。

欲に基づく実行を阻止するのは己が理念しかなく、理念は本能、いや「自己実現の衝動」をいつも統制できるとは限らない。

そんな三人の住む村に、澤村次郎左衛門(塚本晋也さん)という名の浪人が現れる。剣の達人だ。動乱の時代に一旗揚げるべく、「自分の組」を作るため、腕の立つものを集めている。公儀のために働くのだという。多摩の田舎者が集まって京に上って名を馳せたあの新撰組のイメージだろう。彼はその「自分の組」に参加しないかと杢之進を強く誘う。杢之進と市助の木刀稽古を見ていてその剣技の高さを見たからだ。農民の市助も来て良いという。

※次郎左衛門は「公」のために立ち上がるのだという。しかし「公」とは何だろう。例えば現政権は「日本=公のために沖縄は我慢しろ」というスタンスだが、これは沖縄は「公」ではないと言っているに等しい。次郎左衛門は自己実現、つまりは自分の利益・欲得のために杢之進が必要なのだ。

武士として生きたい、仕官したいと願う杢之進にとってこれはようやく訪れた好機である。逃す手はない。また、農民身分から脱出したい市助は杢之進以上に乗り気になっている。

ゆうは杢之進に「死ぬのですか」と尋ねる。行かないで、と言っているに等しい。安全な村に残っておれば死ななくてすむのに、と。京の動乱など、村娘には現実味のない遠い噂話に過ぎない。

いよいよ出発の日、杢之進は突然病に倒れる。出発は数日延期された。

そのころ村に事件が起きる。起こしたのは市助だ。

きっかけは、村の近くにやってきた、ひと組の浪人集団だ。彼らの悪い噂は村の農民たちも耳にしている。村民たちは彼らを警戒し、怯え、杢之進や次郎左衛門を頼りに思う。

そんなある日、市助とその浪人集団が出会った時、市助が勇み過ぎて浪人たちに挑みかかる。市助は怪我を負う。

ここでゆうの態度が豹変する。弟の市助に怪我をさせた浪人たちを斬り殺せ、と杢之進に迫る。しかし杢之進は数日前に彼らの野営地に様子を見に行っており、そこで交流・談笑していた。だから浪人たちが世間で言うほど悪い奴らではないことを知っている。病の床に伏せったまま、杢之進はゆうにそう説明したが、ゆうたちは納得できない。そこで次郎左衛門が偵察に行く。映像にはないが、次郎左衛門は浪人集団に斬りかかり、ほぼ全員を殺害したが、一人は取り逃がしたと言う。それを聞いた杢之進は「なんてことを・・」と慨嘆する。

浪人集団の中で生き延びたのはリーダー格の源田瀬左衛門(中村達也さん)だったが、実は仲間が他にもいた。瀬左衛門は彼らを率いて報復を行う。次郎左衛門を探して農家を襲い、次郎左衛門は居なかったが市助ほか多数の農民を殺害したのだ。この行為は浪人集団から見れば復讐である。農民から見れば虐殺である。

なお、次郎左衛門が見つからなかったのは道理で、彼はこの村に逗留していない。かといって具体的な逗留先は明かされていない。なかなか謎めいた、あるいは用心深い行動をする武士なのだ。

弟を無残にも殺害されたゆうは、杢之進に仇を討てと迫る。そもそも弟市助が暴力騒動のきっかけを作ったことなどもはや念頭には残っていない。目を釣り上げ、仇をお前が討てという。その激情は、身内を殺された者として当然の感情のように見える。暴力の連鎖という情況はすでに坂道を転がり落ち始めている。杢之進はその坂道を駆け下りるしかない。なぜなら、殺された市助は彼の弟子でいわば身内。身内の復讐は身内が行うべきだとする「常識」にもはや抗することはできない。ましてその「身内」の中で剣技という暴力性能を有するものは彼一人しかいないのだから。

病み上がりの杢之進だが、浪人集団が根城とする山中に向かう。しかし彼はやはり剣で人を斬ることはできず、あわや返り討ちになるところに駆けつけたのは次郎左衛門だった。次郎左衛門は杢之進に斬れという。しかしそれでも杢之進は剣を抜けない。

次郎左衛門は手傷を負いながらも卓越した剣技で浪人集団を壊滅させた。そして杢之進に、やはり江戸へ行こうと言う。嫌なら私を殺せと言う。行かないならば私がお前を殺す、と言う。

杢之進と次郎左衛門は剣を合わせる。ゆうもそばにいて、壮絶な戦いを見守る。その結果、ついに杢之進は次郎左衛門を斬り殺す。

杢之進はようやく、その刀剣で人間の命を奪うことができたのだ。

杢之進はそのまま一人駆け出し、村を出る。ひとたび他人の命を奪うことに成功した彼には、もはやためらうことはない。人斬りの人生が待ち受けているはずだ。

それに気づいてゆうは絶叫するが、もはや杢之進が振り向くことはなかった。

批評2:さて作品のテーマは?

ふだん私はその作品のあらすじをこれほどこと細かに書くことはしません。

長い文章をていねいに読んでくださってありがとうございます。

読者には、まだ本作を鑑賞していない読者でも、もはや本作の問題意識は明らかだと考え、ここで改めてまとめる愚は犯しません。

パンフレットより

コメント

本作の登場人物の役柄から考え、今日では最上のキャスティングだったと思います。

根本的な矛盾を抱えながら自己統制がよく効いている若者像を、池松壮亮さんはみごとに表現していました。あの内向的で禁欲的な暗さは彼の得意技です。

彼の悩みは自衛隊員の悩みであり、日本国という生き物の悩みでもありましょう。

封建的な農村の娘としての役柄、ストイックな男に恋する女子としての役柄、男を焚きつける激情の女としての役柄、自然界と交流するシャーマンのような役柄、そして理解力に溢れた知的な人間としての役柄など、非常に多面的な人物の造形が同時に可能なのは蒼井優さんをおいて他にはいますまい。

(塚本監督、出演者を節約できる妙手を考えましたね:笑)

それはそうです、日本人の、いや世界中の庶民の心は極めて多様な表れ方をしますから。

妻曰く「塚本さんは自分大好き」。褒めています。役者塚本晋也さんはとにかくかっこいい。役柄は非常にシンプルで、上から目線のアジテーターであり実力も備えている、と言うところ。新撰組に例えるなら芹沢鴨が近いかな。

自衛隊を実戦に誘い、日本を戦争のできる国にしていく仕掛け人であり張本人です。日本政府なの?日本会議なの?はたまたアメリカ産軍複合体なの?などと見ていけば良いのでしょう。

日本は本当に動乱の時代に入らなければならなかったの?、と言うことですね。

脚本に無駄がありませんし、音響面も優れ、助演陣の中村達也さんや前田隆成さんたちも映画に勢いをつけていました。

ともあれ大変わかりやすい意図と構図を備えながら、一級の演出と一級の演技が備わった快作です。

お勧めします。

『斬、』(ざん)

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:2018年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。

監督:塚本晋也

殺陣:辻井啓伺(スタントコーディネーター、アクション指導として『妖怪大戦争』『十三人の刺客』

『愛と誠』『藁の楯』『土竜の唄』『精霊の守り人』など

サウンド:北田雅也

俳優:池松壮亮(都築杢之進) 蒼井優(ゆう) 塚本晋也(澤村次郎左衛門)

中村達也(源田瀬左衛門) 前田隆成(市助)

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

パンフレットより

批評1:あらすじ的に

※映画館で一度見ただけですので、前後の順など誤っている可能性があります。

お許しを。

公儀のために人を斬る。

斬殺する相手は誰?

京・江戸の尊王攘夷派、勤皇の志士か。

なぜ斬らねばならないのか。

武士として生まれたからか。

ペリー来航後、開国か否かで揺れる日本列島の支配階層。

つまり武士たち。

いまや日本は動乱の時代に入った。

※・・という説明はあるが、本作全編を通じてその時代性がわかる映像は一切ない。たとえば黒船も新選組も映らない。そのことは重要だと私は思う。虚妄も幻想もありうるからだ。

江戸からそう遠くない或る農村に、若い浪人が住んでいた。

名を都築杢之進(池松壮亮さん)という。

百姓家に居候して農作業を手伝うかたわら、剣の腕を磨き続け、市助(前田隆成さん)という百姓の倅に剣(木刀)を教えていた。

腕はいい。人並みに野心もある。武士として生まれた以上、剣で生きたい身を立てたいと願っている。

しかし杢之進は同時に、自らの剣をつくづくと眺め、なぜ斬らねばならないのか、自問自答するような人物でもある。

剣を抜かないで済めばそれに越したことはない、と潜在意識が告げているようだ。

※念のために書いておくが、17世紀半ばに江戸時代が安定してから約二百年間、侍を斬った侍はほぼ皆無に近い。ほとんどが実戦を経験していないのだ。

杢之進は恋をしている。相手は市助の姉のゆう(蒼井優さん)。しかし杢之進は直接行動に出ない。性衝動は我慢すべきだと考えているようだ。

ゆうも杢之進を憎からず思っていて、恐らくその杢之進の我慢を内心もどかしく感じている。早く私を抱け、さっさと農民になってしまえ、と願っているのかもしれない。

杢之進がゆうと壁越しの擬似性交をする場面は美しいのだが、また、自慰行為はできるのだが、彼の挙動はどこか対女性恐怖症のようにさえ見える。なぜ我慢を自らに強いているのか、映画では説明はない。他者の人生の未来に自分が介入し左右してしまうことを恐れているのだろう。少なくとも自分から仕掛けることはない。

剣を抜かない理由もきっと同じだ。

※必要な能力があるのにそれを実行できないのは辛いだろうな、と思う。

別件で、妻が「銃を持てば使いたくなるわよね」と言った。まさしくそれだ。

練習・稽古に明け暮れながら、本番の試合ができないスポーツ選手を想像してみるといい。

欲に基づく実行を阻止するのは己が理念しかなく、理念は本能、いや「自己実現の衝動」をいつも統制できるとは限らない。

そんな三人の住む村に、澤村次郎左衛門(塚本晋也さん)という名の浪人が現れる。剣の達人だ。動乱の時代に一旗揚げるべく、「自分の組」を作るため、腕の立つものを集めている。公儀のために働くのだという。多摩の田舎者が集まって京に上って名を馳せたあの新撰組のイメージだろう。彼はその「自分の組」に参加しないかと杢之進を強く誘う。杢之進と市助の木刀稽古を見ていてその剣技の高さを見たからだ。農民の市助も来て良いという。

※次郎左衛門は「公」のために立ち上がるのだという。しかし「公」とは何だろう。例えば現政権は「日本=公のために沖縄は我慢しろ」というスタンスだが、これは沖縄は「公」ではないと言っているに等しい。次郎左衛門は自己実現、つまりは自分の利益・欲得のために杢之進が必要なのだ。

武士として生きたい、仕官したいと願う杢之進にとってこれはようやく訪れた好機である。逃す手はない。また、農民身分から脱出したい市助は杢之進以上に乗り気になっている。

ゆうは杢之進に「死ぬのですか」と尋ねる。行かないで、と言っているに等しい。安全な村に残っておれば死ななくてすむのに、と。京の動乱など、村娘には現実味のない遠い噂話に過ぎない。

いよいよ出発の日、杢之進は突然病に倒れる。出発は数日延期された。

そのころ村に事件が起きる。起こしたのは市助だ。

きっかけは、村の近くにやってきた、ひと組の浪人集団だ。彼らの悪い噂は村の農民たちも耳にしている。村民たちは彼らを警戒し、怯え、杢之進や次郎左衛門を頼りに思う。

そんなある日、市助とその浪人集団が出会った時、市助が勇み過ぎて浪人たちに挑みかかる。市助は怪我を負う。

ここでゆうの態度が豹変する。弟の市助に怪我をさせた浪人たちを斬り殺せ、と杢之進に迫る。しかし杢之進は数日前に彼らの野営地に様子を見に行っており、そこで交流・談笑していた。だから浪人たちが世間で言うほど悪い奴らではないことを知っている。病の床に伏せったまま、杢之進はゆうにそう説明したが、ゆうたちは納得できない。そこで次郎左衛門が偵察に行く。映像にはないが、次郎左衛門は浪人集団に斬りかかり、ほぼ全員を殺害したが、一人は取り逃がしたと言う。それを聞いた杢之進は「なんてことを・・」と慨嘆する。

浪人集団の中で生き延びたのはリーダー格の源田瀬左衛門(中村達也さん)だったが、実は仲間が他にもいた。瀬左衛門は彼らを率いて報復を行う。次郎左衛門を探して農家を襲い、次郎左衛門は居なかったが市助ほか多数の農民を殺害したのだ。この行為は浪人集団から見れば復讐である。農民から見れば虐殺である。

なお、次郎左衛門が見つからなかったのは道理で、彼はこの村に逗留していない。かといって具体的な逗留先は明かされていない。なかなか謎めいた、あるいは用心深い行動をする武士なのだ。

弟を無残にも殺害されたゆうは、杢之進に仇を討てと迫る。そもそも弟市助が暴力騒動のきっかけを作ったことなどもはや念頭には残っていない。目を釣り上げ、仇をお前が討てという。その激情は、身内を殺された者として当然の感情のように見える。暴力の連鎖という情況はすでに坂道を転がり落ち始めている。杢之進はその坂道を駆け下りるしかない。なぜなら、殺された市助は彼の弟子でいわば身内。身内の復讐は身内が行うべきだとする「常識」にもはや抗することはできない。ましてその「身内」の中で剣技という暴力性能を有するものは彼一人しかいないのだから。

病み上がりの杢之進だが、浪人集団が根城とする山中に向かう。しかし彼はやはり剣で人を斬ることはできず、あわや返り討ちになるところに駆けつけたのは次郎左衛門だった。次郎左衛門は杢之進に斬れという。しかしそれでも杢之進は剣を抜けない。

次郎左衛門は手傷を負いながらも卓越した剣技で浪人集団を壊滅させた。そして杢之進に、やはり江戸へ行こうと言う。嫌なら私を殺せと言う。行かないならば私がお前を殺す、と言う。

杢之進と次郎左衛門は剣を合わせる。ゆうもそばにいて、壮絶な戦いを見守る。その結果、ついに杢之進は次郎左衛門を斬り殺す。

杢之進はようやく、その刀剣で人間の命を奪うことができたのだ。

杢之進はそのまま一人駆け出し、村を出る。ひとたび他人の命を奪うことに成功した彼には、もはやためらうことはない。人斬りの人生が待ち受けているはずだ。

それに気づいてゆうは絶叫するが、もはや杢之進が振り向くことはなかった。

批評2:さて作品のテーマは?

ふだん私はその作品のあらすじをこれほどこと細かに書くことはしません。

長い文章をていねいに読んでくださってありがとうございます。

読者には、まだ本作を鑑賞していない読者でも、もはや本作の問題意識は明らかだと考え、ここで改めてまとめる愚は犯しません。

パンフレットより

コメント

本作の登場人物の役柄から考え、今日では最上のキャスティングだったと思います。

根本的な矛盾を抱えながら自己統制がよく効いている若者像を、池松壮亮さんはみごとに表現していました。あの内向的で禁欲的な暗さは彼の得意技です。

彼の悩みは自衛隊員の悩みであり、日本国という生き物の悩みでもありましょう。

封建的な農村の娘としての役柄、ストイックな男に恋する女子としての役柄、男を焚きつける激情の女としての役柄、自然界と交流するシャーマンのような役柄、そして理解力に溢れた知的な人間としての役柄など、非常に多面的な人物の造形が同時に可能なのは蒼井優さんをおいて他にはいますまい。

(塚本監督、出演者を節約できる妙手を考えましたね:笑)

それはそうです、日本人の、いや世界中の庶民の心は極めて多様な表れ方をしますから。

妻曰く「塚本さんは自分大好き」。褒めています。役者塚本晋也さんはとにかくかっこいい。役柄は非常にシンプルで、上から目線のアジテーターであり実力も備えている、と言うところ。新撰組に例えるなら芹沢鴨が近いかな。

自衛隊を実戦に誘い、日本を戦争のできる国にしていく仕掛け人であり張本人です。日本政府なの?日本会議なの?はたまたアメリカ産軍複合体なの?などと見ていけば良いのでしょう。

日本は本当に動乱の時代に入らなければならなかったの?、と言うことですね。

脚本に無駄がありませんし、音響面も優れ、助演陣の中村達也さんや前田隆成さんたちも映画に勢いをつけていました。

ともあれ大変わかりやすい意図と構図を備えながら、一級の演出と一級の演技が備わった快作です。

お勧めします。

2018年12月30日

『日日是好日』:茶の道のこころよさ

データ

『日日是好日』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。

監督:大森立嗣

原作:森下典子『「お茶」が教えてくれた15のしあわせ』

音響効果:伊藤進一

俳優:黒木華(典子) 樹木希林(武田先生) 多部未華子(美智子)

鶴田真由 鶴見辰吾 山下美月

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

写真はすべて予告編から

コメント

快作『セトウツミ』、『まほろ駅前多田便利軒』の大森監督が、今度は佳作『日日是好日』を製作しました。(私は監督の映画はこの三作しか観ていません。)それぞれ、ずいぶん違うジャンルの映画のように思えます。けれど三作ともとよくまとまった作品に感じました。腕のいい職人がほどよい力で握ったおむすびみたい。

生まじめで「理屈っぽい女だ」と見られそうな大学生典子(黒木華さん)が、ちょっとしたきっかけでいとこの美智子(多部未華子さん)とともに茶道を習うことになりました。その先生が武田先生。樹木希林さんのほぼ遺作と言える映画です。

黒木さんも多部さんも、若手の中では相当に存在感を出せる俳優だと思っていますが、役柄もあって、樹木希林さんを頂点にした正三角形のような図柄。

美智子は結婚を機に茶道から離れますが、典子は(やめたいと思ったことはあるものの)その後も茶道を続けていきます。

茶の湯の作法ひとつ知らなかった典子、作法の決まりに理由を知りたがる若い典子が、いつの間にか茶道を身につけ大人の女性に変化していく、そのプロセスが断続的に描かれるのですが、その成長ぶりを黒木華さんが見事に(しかしとても地味に)表現し切りました。ついには先に述べた正三角形の図柄ではなく、武田先生と典子とが茶ともだちになっているかの如しでした。

初めは典子と美智子がセット。

そのうち、典子と武田先生がセット。

あ、そうか、大森監督はバディものが得意なのか、とまだ上記三作の比較にこだわっています(笑)

四季の移ろいの映像はもちろん美しいのですが、湯の湧く音や鳥の鳴き声など音響面の素晴らしさが特筆ものです。

批評

私の妻はお茶をたしなみます。つまり茶道の心得があります。

私は心得はありませんが、抹茶がとても美味しいと思っています。

心得の無い私は、かつては自分でお茶を自己流でたてていました。

今は妻が心を込めてたててくれた茶をいただきます。

どちらが豊かな気分になれるかは言うまでもありません。

茶を伝えた栄西を始め、村田珠光や武野紹鴎、とりわけ千利休など、茶や侘び茶に関わる古人は、一方で歴史上の人物に過ぎないのですが、その精神はいまも抹茶を飲むすべての人々の臓腑にわずかずつ沁み込んでいます。

家元制度、あるいは師匠と弟子という関係には様々なデメリットが考えられますが、しかし利休とその後継者たちの茶道のコンストラクションはみごとというほかはありません。

直接臓腑に流し込むものを「道」として樹立したのですから、これ以上強力な「永遠」は無いでしょう。

というわけで、珠光・紹鴎から利休へ、利休から弟子へ、そしてその弟子へと「茶」という飲料に含ませた茶道の精神は伝わり、たとえば私の家では妻から私へとそのエッセンスが具体的に味覚など官能的なルートで伝わっているのです。

さて、映画の話。

本作の主人公は現代における茶道、茶の湯そのもの、あるいは茶の世界といっても過言ではありますまい。

画面からは何よりも茶道の心地よさが伝わるからです。

そういう意味で、単なるドリンクとしての抹茶の味覚は重視されません。

とすれば、茶道の心得のない私が自分でたてていた頃の茶とはまるで異次元の世界が本作では表現されているわけです。当たり前ですが。

日本の文化だけが美しいのではなく、世界に美はあふれています。茶道でなければ到達できない境地などあるはずがないとも考えています。

けれど、茶道が一番の近道である境地はあるかもしれないなと思えるのです。

そのある種の境地とは何か、それは茶道に身を置いた人にしかわからないでしょうから、少し残念ではあります。

最後に、映画から再び話題が逸れます。

私は日本史の教員でしたので、侘び茶の精神を高校生にどうすれば伝えられるのか、考え抜いた経験があります。

ここを伝えないと、例えば安土桃山文化を理解してもらえないからです。信長や秀吉が千利休を重用した理由がわからないからです。もしかすると、秀吉による朝鮮侵攻という悪行も読み解けないかもしれないからです。

(適切な視聴覚教材は見つかりませんでした。利休の愛した茶碗の本物を授業で使えればいいのですが。)

上記のように、茶道の世界に身を置いたことのない人間が大それた授業をするわけですから、せめて想像力のかぎりを尽くして当時の「歴史」に近づいておきたいのです。

そんな私がたどりついたのは、武野紹鴎や千利休が侘び茶の精神を集約したものだ考えていた有名なあの和歌でした。

見渡せば 花も紅葉もなかりけり

浦のとまやの秋の夕暮れ

藤原 定家(ふじわら ていか)

紹鴎らの真意はわかりません。わかりませんが、この和歌を私なりに解釈しないかぎり、満足な授業はできません。

場所は海岸、恐らくは漁村。

ならば、少しは波浪を防げる入り江になっているかもしれない。

浜に漁具をしまうためなのかみすぼらしい小屋が建っている。

時期は秋。晩秋の気配がする。

時間は夕暮れ。

潮の匂いがわずかに漂い、おそらく波もたたず静かな海岸に私たちは立っています。

夕暮れ時ですから、あたり一面モノトーンに変わりつつある物寂しい風景です。

しかしこれがわび・さびのすべてなら、現代の「わびしい」「さびしい」と同義語となり、ある時は雄渾な、またある時は華麗な陶芸や障壁画、城郭建築を産んだ桃山文化との矛盾が大きすぎるでしょう。

実はこの和歌の色彩は完全なモノトーンではないのです。

一つ目に、定家はあえて、「見渡せば 花も紅葉もなかりけり」と色あざやかな風景を私たちに想起させておいたのち否定しています。つまり私たちにはその桜や紅葉の色の残照が残る仕掛けになっています。

二つ目に、今は夕暮れ時ですが、その直前には空を朱色の夕焼けが染め上げていたのではないかと想像できます。(これも「花」や「紅葉」の残照効果といえます。)それどころか、本当に夕焼けの残照が西の空にまだ残っているのが見えないでしょうか。

モノトーンになリつつあるさびしい風景の背景に、残照という形で美しい色彩が見えるのです。

これだ、と思いましたので高校生にはそう伝えました。

わび・さびには(空想にしろ現実にしろ)一点の色彩があるのだよ、と。

武野紹鴎や千利休の本当の心は、茶道に入り込まなかった私にはわかりません。

しかし、歴史の解釈、特に文化の理解とははこういうものです。

本作でも、淡々と描かれていく茶道のシーンに、典子の嫉妬や失恋の反映、武田先生の一瞬の苛立ちが見えました。

茶道の静かな世界にも人の心理が泡のように浮き上がります。

私はこれを残照(と同位のもの)と考え、本作を観ておりました。

なにぶん、私が茶の世界に切り込むには、味覚と残照という視点しかないものですから。

『日日是好日』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。

監督:大森立嗣

原作:森下典子『「お茶」が教えてくれた15のしあわせ』

音響効果:伊藤進一

俳優:黒木華(典子) 樹木希林(武田先生) 多部未華子(美智子)

鶴田真由 鶴見辰吾 山下美月

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

写真はすべて予告編から

コメント

快作『セトウツミ』、『まほろ駅前多田便利軒』の大森監督が、今度は佳作『日日是好日』を製作しました。(私は監督の映画はこの三作しか観ていません。)それぞれ、ずいぶん違うジャンルの映画のように思えます。けれど三作ともとよくまとまった作品に感じました。腕のいい職人がほどよい力で握ったおむすびみたい。