2019年11月28日

『ここは退屈迎えに来て』:地方で生きるとは何かを考えましょうか

データ

『ここは退屈迎えに来て』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:廣木隆一

原作:山内マリコ 『ここは退屈迎えに来て』

脚本:櫻井智也

音楽:フジファブリック

俳優:橋本愛 門脇麦 成田凌 渡辺大知 岸井ゆきの 内田理央 柳ゆり菜 亀田侑樹 瀧内公美 片山友希

木崎絹子 マキタスポーツ 村上淳

製作国:日本

kinenoteの情報ページはこちら

高校時代。2018 ︎「ここは退屈迎えに来て」製作委員会

︎「ここは退屈迎えに来て」製作委員会

コメント

どこにでもある地方都市の行き止まりな雰囲気に沈み込みながら、それでも少しは幸せに暮らしたい、ここにも何かあるかもしれない、いつか飛び出せるかもしれない、と希望を秘めて生きていかなくてはならない若者たちを点描している映画です。

長い文やなあ。

要するに地方都市の若者の閉塞感を表現しています。

良作です。

本作と同じく山内マリコさんの原作になる映画『アズミ・ハルコは行方不明』はすでにブログにしました。同じテーマを扱いながら、怒りを含んだ破壊力のある『アズミ・・・』に比べて静かに進行する分、閉塞感はよけいに伝わると妻は批評しました。その通りだと思います。

ストーリーを語ることにあまり意味が無いので、印象深い登場人物を主観的に語ることで映画全体にコメントしようと思います。舞台はもちろんありふれた地方都市です。登場人物もすべて地元出身者です。

私(橋本愛さん)

高校を卒業して東京で十年暮らしたあと、故郷に帰ってきました。今はタウン誌で記事を書くフリーライターをしています。友人のサツキからは東京暮らしの経験を羨ましがられていますが、東京で何も見つけられず、何者にもなれないままなんとなく帰ってきた自分を自覚していますから、東京に住んだことを誇る気持ちにはなれません。とはいえ地元で根を下ろして暮らしている実感も持てません。サツキとともに高校時代の人気者だった椎名くんと再会しようとするのですが、そのこと自体が地元と自分との関係を確認・再構築しようとする無意識の試みのように見えます。

橋本愛さんはTVドラマ『同期のサクラ』(日本テレビ)のように都会で颯爽と働く姿も見栄えしますが、『あまちゃん』(NHK)のように、東京を意識しながら地方でくすぶる女性を演じるのも似合うとは妻の弁です。いずれにせよ強い主役オーラを出せる方です。

椎名くんに名前すら記憶してもらえなかったことを知り・・・予告編より

サツキ(柳ゆり菜さん)

地元から東京への憧れはあったものの、たぶん自信がなかったしパワーもなかった。本作のタイトル「・・迎えにきて」と願っている代表選手のような女性。友人とともにかつて人気者だった椎名くんに会うことは、(私と同様に)自分が一番輝いていた時代、楽しかった頃をもう一度取り戻す試みだったのですが、椎名くんのあまりの落魄ぶりを見て、まるで自分の今の姿に重ね合わせたかのような寂しい表情(下の写真)になります。柳ゆり菜さん、演技経験はそれほどなかったと聞いていますが、作品世界に添った好演でした。

遠くから椎名くんを見つめる。予告編より。

山下南(岸井ゆきのさん)

中学・高校時代は華やかさのかけらもない女性だったのでしょう。東京への憧れなど口にもしなかったでしょう。でも、アイドルになって東京生活を謳歌しただろう中学時代の友人の森繁あかね(内田理央さん)が帰郷して冴えないおっさん(マキタスポーツさん)と結婚して自信を失っていても、あなたの味方よ、くすぶっていてもいいじゃないと励ます思いやりがあります。けれど、それは自分と重ね合わせてのこと。実は(高校時代、私やあたしに人気者だった)椎名くんと最近結婚したのです。それを知った森繁あかねがどんな人かを尋ねると、「つまんない奴よ」と言い放ちます。本当は東京に出てアイドルになったあかねに嫉妬くらいしていたのでしょう。現状の椎名くんとの結婚も、さほど晴れがましくはないのでしょうね。しかし結婚でいくばくかの安心とステイタスは得られるのかもしれません。

岸井ゆきのさんは、本作の若手俳優の中での演技力は滑舌も含めピカイチだと感じました。

心中が思わずこぼれた表情が上手いなあ、と。予告編より

あたし(門脇麦さん)

門脇麦さんとは『愛の渦』『闇金ウシジマくん Part2』『太陽』『彼らが本気で編むときは、』の四作品で出会っているのですが、いずれの場合も圧倒的な存在感を見せつける輪郭のはっきりした女優さんです。あと20年もして日本版『カッコーの巣の上で』のリメイク版が作られたら、ルイーズ・フレッチャーさんの役どころは彼女に演じてもらいたいと思います。

強さとナイーブさとが両立する演技はなかなか難しいのですが、本作ではそれを成し遂げています。あたしは高校時代は椎名くんの彼女だったこともあり、いまだに忘れられずに引きずっています。かといってよりを戻したいような未練ではなく、結局彼女も高校時代の幸福から脱皮できないままアルバイト生活をし、言い寄ってきた椎名くんの取り巻き男と体の関係をズルズル続けているのです。どこかに行ってしまいたい!といちばん望んでいるのは、誰か強い力で迎えに来て、と毎日祈っているのは彼女かもしれません。彼女がラブホから飛び出して歌いながら歩くシーンは、本作中の切ないシーンの一つでした。

予告編より

なっちゃん(片山友希さん)

高校生時代だけが描かれます。人気者椎名くんを取り巻く渦の中に入り込まず、学校の中で疎外感を感じています。そのせいでしょう、中年男(マキタスポーツ)と援交をしています。ある日、金の受け取りを断ります。うかつな私(筆者)は、それを見て援交ではなかったのではないかと勘違いしましたが、妻の指摘で気がつきました。なっちゃんの中で男との関係が援交から質的に変わったことを示す描写でした。ところがその直後に男は見合いをするからもう会えないことを示唆します。男は本当に見合いをするのでしょうか、それとも危険を感じて逃げたのでしょうか。

片山友希さん、とても良いです。どこかのんさんを思わせる自然な雰囲気があり、これからの注目株だと思いました。

予告編より

新保くん(渡辺大知さん)

『勝手にふるえてろ』の二を演じて強い印象を残した渡辺大知さんは、本作でも要になる切ない立場を表現できました。お気に入り俳優になりそうです。

新保くんもやはり高校時代の恋が錨のように足に絡みつき、ここから抜け出そうにも抜け出せない人物です。学校の成績が良かったにもかかわらず。

東京からちょっと帰ってきている、というセリフがありましたが、さて?

椎名くん(成田凌さん)

『ビブリア古書堂の事件手帖』『翔んで埼玉』『人間失格 太宰治と3人の女たち』と立て続けに出会った成田凌さん。売れっ子ですが、少し屈託のありそうな役どころがお似合いで好みです。本作でも現在の椎名くんはやりすぎに感じるほど魂が抜けた表情が良かったですが、残念ながら高校生時代の超人気者を演じるには突き抜け感が不足していると思いました。誰もがチヤホヤするのはこんな青年ではないでしょう。

新保くんの椎名くん評がしみました。「高校生時代の椎名くんは神様に甘やかされ過ぎていた」すでに何者かである錯覚をしてしまった椎名くんは、そこから一歩進めないまま挫折の連続であったはずです。地元じゃ負け知らず♫だったはずなのに地元でも負け犬になってしまいました。

須賀さん(村上淳さん)

村上淳さんは名脇役ですね、本当に。ご本人はなかなか個性的な方だと見受けますのに、ちょうど良い存在感を出すその能力がスーパーです。

本作では私(橋本愛さん)と組んでタウン誌の取材にあたるカメラマンを演じています。彼は東京高円寺に魂を残しているのだそうです。今いる場所に根を下ろせない典型的な人物です。

予告編より

予告編より

いずれの若者のケースも、家族との相克や近所・親族からの蜘蛛の巣のような束縛感が作品中に描かれることはありません。

しかしそれは明らかに彼らの背後にあります。

特に女の子は東京にはなかなか出て行けないのです。

地方の女性には結婚でしか叶えられない”自由”もあるのです。

とはいえ、東京に出たら何者かになれるのでしょうか。

私(橋本愛さん)、森繁あかね(内田理央さん)、須賀さん(村上淳さん)はどうだったでしょうか。

椎名くんの妹はしっかり勉強して故郷を抜け出し東京の大学に進みました。

スカイツリーの見えるマンション?の屋上から朝の景色を眺め、「楽しいなあ」と繰り返します。

どうして繰り返し声を出すのでしょうね。

首都圏の高校の人権映画で観せてはどうかと妻は言いました。

東京の高校生が気づかない日本がここにあるからです。

それがわかることが、皮肉にも地方出身者の強みです。

批評

地方に住む若者たちはなぜ閉塞感の中で暮らさなければならないのでしょうか。その原因・理由の一つは、先に書いたような地方の古い慣習や考え方です。

しかし同時に経済的な理由もあります。

それは、日本社会が丸ごとゆっくりと衰退していく中で、東京の一極集中がますます顕著になっているということです。

衰退の原因はたくさんありますが、その現れの指標としては人口減、実質賃金の低下、GDPの急落、、、など枚挙にいとまがありません。

つまり日本全体が貧しく活力を失っているのですから、地方都市もその動きから逃れることはできません。

溜池の水が徐々に抜かれ干上がり始めた時、元気のある魚たちは池の底が深い凹部に集まり、そこだけは活気が保たれている(ように見える)のです。

その凹部こそが東京です。

経済活動は、遠くない未来に干上がる予感に怯えて、理性的に本能的に東京を目指します。

世界の資本は、いまやとても物価や人件費が安くなった日本の東京を貪り尽くそうと襲来します。

その結果、東京は元気に見えます。

いま直ちに生きていくための職や幸せや自己実現のための機会を求めたい若者は東京に行くしかないのです。

その東京と比較して、我が故郷は閉ざされ衰えた町でしかありません。

本来エネルギーに満ちた若者は、幸せと自己実現を求めて東京に憧れるのです。

ですが、繰り返しますが、ですが、彼らにとっての東京は凹部の水たまりに過ぎません。

1%の人々は、堤防から溜池に釣り糸を垂れて獲物を漁っています。

凹部の水たまりから堤防によじ登れる人は皆無なことをやがて知ります。

干上がった地方の土にもまだ水分は残っています。

地方で井戸を掘り、水脈を探り、東京よりもっと綺麗な水で地方を満たしませんか。

他に選択肢がありますか。

文中の「東京」とは、もちろん東京的なものの象徴として使っています。

『ここは退屈迎えに来て』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:廣木隆一

原作:山内マリコ 『ここは退屈迎えに来て』

脚本:櫻井智也

音楽:フジファブリック

俳優:橋本愛 門脇麦 成田凌 渡辺大知 岸井ゆきの 内田理央 柳ゆり菜 亀田侑樹 瀧内公美 片山友希

木崎絹子 マキタスポーツ 村上淳

製作国:日本

kinenoteの情報ページはこちら

高校時代。2018

︎「ここは退屈迎えに来て」製作委員会

︎「ここは退屈迎えに来て」製作委員会コメント

どこにでもある地方都市の行き止まりな雰囲気に沈み込みながら、それでも少しは幸せに暮らしたい、ここにも何かあるかもしれない、いつか飛び出せるかもしれない、と希望を秘めて生きていかなくてはならない若者たちを点描している映画です。

長い文やなあ。

要するに地方都市の若者の閉塞感を表現しています。

良作です。

本作と同じく山内マリコさんの原作になる映画『アズミ・ハルコは行方不明』はすでにブログにしました。同じテーマを扱いながら、怒りを含んだ破壊力のある『アズミ・・・』に比べて静かに進行する分、閉塞感はよけいに伝わると妻は批評しました。その通りだと思います。

ストーリーを語ることにあまり意味が無いので、印象深い登場人物を主観的に語ることで映画全体にコメントしようと思います。舞台はもちろんありふれた地方都市です。登場人物もすべて地元出身者です。

私(橋本愛さん)

高校を卒業して東京で十年暮らしたあと、故郷に帰ってきました。今はタウン誌で記事を書くフリーライターをしています。友人のサツキからは東京暮らしの経験を羨ましがられていますが、東京で何も見つけられず、何者にもなれないままなんとなく帰ってきた自分を自覚していますから、東京に住んだことを誇る気持ちにはなれません。とはいえ地元で根を下ろして暮らしている実感も持てません。サツキとともに高校時代の人気者だった椎名くんと再会しようとするのですが、そのこと自体が地元と自分との関係を確認・再構築しようとする無意識の試みのように見えます。

橋本愛さんはTVドラマ『同期のサクラ』(日本テレビ)のように都会で颯爽と働く姿も見栄えしますが、『あまちゃん』(NHK)のように、東京を意識しながら地方でくすぶる女性を演じるのも似合うとは妻の弁です。いずれにせよ強い主役オーラを出せる方です。

椎名くんに名前すら記憶してもらえなかったことを知り・・・予告編より

サツキ(柳ゆり菜さん)

地元から東京への憧れはあったものの、たぶん自信がなかったしパワーもなかった。本作のタイトル「・・迎えにきて」と願っている代表選手のような女性。友人とともにかつて人気者だった椎名くんに会うことは、(私と同様に)自分が一番輝いていた時代、楽しかった頃をもう一度取り戻す試みだったのですが、椎名くんのあまりの落魄ぶりを見て、まるで自分の今の姿に重ね合わせたかのような寂しい表情(下の写真)になります。柳ゆり菜さん、演技経験はそれほどなかったと聞いていますが、作品世界に添った好演でした。

遠くから椎名くんを見つめる。予告編より。

山下南(岸井ゆきのさん)

中学・高校時代は華やかさのかけらもない女性だったのでしょう。東京への憧れなど口にもしなかったでしょう。でも、アイドルになって東京生活を謳歌しただろう中学時代の友人の森繁あかね(内田理央さん)が帰郷して冴えないおっさん(マキタスポーツさん)と結婚して自信を失っていても、あなたの味方よ、くすぶっていてもいいじゃないと励ます思いやりがあります。けれど、それは自分と重ね合わせてのこと。実は(高校時代、私やあたしに人気者だった)椎名くんと最近結婚したのです。それを知った森繁あかねがどんな人かを尋ねると、「つまんない奴よ」と言い放ちます。本当は東京に出てアイドルになったあかねに嫉妬くらいしていたのでしょう。現状の椎名くんとの結婚も、さほど晴れがましくはないのでしょうね。しかし結婚でいくばくかの安心とステイタスは得られるのかもしれません。

岸井ゆきのさんは、本作の若手俳優の中での演技力は滑舌も含めピカイチだと感じました。

心中が思わずこぼれた表情が上手いなあ、と。予告編より

あたし(門脇麦さん)

門脇麦さんとは『愛の渦』『闇金ウシジマくん Part2』『太陽』『彼らが本気で編むときは、』の四作品で出会っているのですが、いずれの場合も圧倒的な存在感を見せつける輪郭のはっきりした女優さんです。あと20年もして日本版『カッコーの巣の上で』のリメイク版が作られたら、ルイーズ・フレッチャーさんの役どころは彼女に演じてもらいたいと思います。

強さとナイーブさとが両立する演技はなかなか難しいのですが、本作ではそれを成し遂げています。あたしは高校時代は椎名くんの彼女だったこともあり、いまだに忘れられずに引きずっています。かといってよりを戻したいような未練ではなく、結局彼女も高校時代の幸福から脱皮できないままアルバイト生活をし、言い寄ってきた椎名くんの取り巻き男と体の関係をズルズル続けているのです。どこかに行ってしまいたい!といちばん望んでいるのは、誰か強い力で迎えに来て、と毎日祈っているのは彼女かもしれません。彼女がラブホから飛び出して歌いながら歩くシーンは、本作中の切ないシーンの一つでした。

予告編より

なっちゃん(片山友希さん)

高校生時代だけが描かれます。人気者椎名くんを取り巻く渦の中に入り込まず、学校の中で疎外感を感じています。そのせいでしょう、中年男(マキタスポーツ)と援交をしています。ある日、金の受け取りを断ります。うかつな私(筆者)は、それを見て援交ではなかったのではないかと勘違いしましたが、妻の指摘で気がつきました。なっちゃんの中で男との関係が援交から質的に変わったことを示す描写でした。ところがその直後に男は見合いをするからもう会えないことを示唆します。男は本当に見合いをするのでしょうか、それとも危険を感じて逃げたのでしょうか。

片山友希さん、とても良いです。どこかのんさんを思わせる自然な雰囲気があり、これからの注目株だと思いました。

予告編より

新保くん(渡辺大知さん)

『勝手にふるえてろ』の二を演じて強い印象を残した渡辺大知さんは、本作でも要になる切ない立場を表現できました。お気に入り俳優になりそうです。

新保くんもやはり高校時代の恋が錨のように足に絡みつき、ここから抜け出そうにも抜け出せない人物です。学校の成績が良かったにもかかわらず。

東京からちょっと帰ってきている、というセリフがありましたが、さて?

椎名くん(成田凌さん)

『ビブリア古書堂の事件手帖』『翔んで埼玉』『人間失格 太宰治と3人の女たち』と立て続けに出会った成田凌さん。売れっ子ですが、少し屈託のありそうな役どころがお似合いで好みです。本作でも現在の椎名くんはやりすぎに感じるほど魂が抜けた表情が良かったですが、残念ながら高校生時代の超人気者を演じるには突き抜け感が不足していると思いました。誰もがチヤホヤするのはこんな青年ではないでしょう。

新保くんの椎名くん評がしみました。「高校生時代の椎名くんは神様に甘やかされ過ぎていた」すでに何者かである錯覚をしてしまった椎名くんは、そこから一歩進めないまま挫折の連続であったはずです。地元じゃ負け知らず♫だったはずなのに地元でも負け犬になってしまいました。

須賀さん(村上淳さん)

村上淳さんは名脇役ですね、本当に。ご本人はなかなか個性的な方だと見受けますのに、ちょうど良い存在感を出すその能力がスーパーです。

本作では私(橋本愛さん)と組んでタウン誌の取材にあたるカメラマンを演じています。彼は東京高円寺に魂を残しているのだそうです。今いる場所に根を下ろせない典型的な人物です。

予告編より

予告編より

いずれの若者のケースも、家族との相克や近所・親族からの蜘蛛の巣のような束縛感が作品中に描かれることはありません。

しかしそれは明らかに彼らの背後にあります。

特に女の子は東京にはなかなか出て行けないのです。

地方の女性には結婚でしか叶えられない”自由”もあるのです。

とはいえ、東京に出たら何者かになれるのでしょうか。

私(橋本愛さん)、森繁あかね(内田理央さん)、須賀さん(村上淳さん)はどうだったでしょうか。

椎名くんの妹はしっかり勉強して故郷を抜け出し東京の大学に進みました。

スカイツリーの見えるマンション?の屋上から朝の景色を眺め、「楽しいなあ」と繰り返します。

どうして繰り返し声を出すのでしょうね。

首都圏の高校の人権映画で観せてはどうかと妻は言いました。

東京の高校生が気づかない日本がここにあるからです。

それがわかることが、皮肉にも地方出身者の強みです。

批評

地方に住む若者たちはなぜ閉塞感の中で暮らさなければならないのでしょうか。その原因・理由の一つは、先に書いたような地方の古い慣習や考え方です。

しかし同時に経済的な理由もあります。

それは、日本社会が丸ごとゆっくりと衰退していく中で、東京の一極集中がますます顕著になっているということです。

衰退の原因はたくさんありますが、その現れの指標としては人口減、実質賃金の低下、GDPの急落、、、など枚挙にいとまがありません。

つまり日本全体が貧しく活力を失っているのですから、地方都市もその動きから逃れることはできません。

溜池の水が徐々に抜かれ干上がり始めた時、元気のある魚たちは池の底が深い凹部に集まり、そこだけは活気が保たれている(ように見える)のです。

その凹部こそが東京です。

経済活動は、遠くない未来に干上がる予感に怯えて、理性的に本能的に東京を目指します。

世界の資本は、いまやとても物価や人件費が安くなった日本の東京を貪り尽くそうと襲来します。

その結果、東京は元気に見えます。

いま直ちに生きていくための職や幸せや自己実現のための機会を求めたい若者は東京に行くしかないのです。

その東京と比較して、我が故郷は閉ざされ衰えた町でしかありません。

本来エネルギーに満ちた若者は、幸せと自己実現を求めて東京に憧れるのです。

ですが、繰り返しますが、ですが、彼らにとっての東京は凹部の水たまりに過ぎません。

1%の人々は、堤防から溜池に釣り糸を垂れて獲物を漁っています。

凹部の水たまりから堤防によじ登れる人は皆無なことをやがて知ります。

干上がった地方の土にもまだ水分は残っています。

地方で井戸を掘り、水脈を探り、東京よりもっと綺麗な水で地方を満たしませんか。

他に選択肢がありますか。

文中の「東京」とは、もちろん東京的なものの象徴として使っています。

2019年11月24日

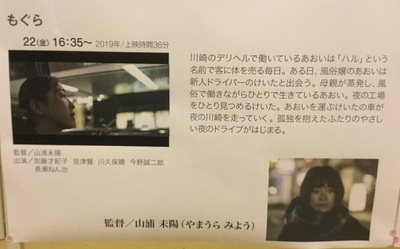

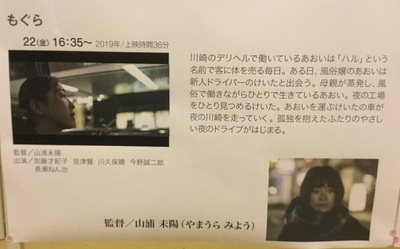

『もぐら』:田辺・弁慶映画祭のコンペ出品

データ

『もぐら』

評価:短編(36分)のため星評価せず

年度:2019年

鑑賞:2019年11月22日田辺・弁慶映画祭にて

監督:山浦未陽

脚本:山浦未陽

エンディング曲:西村 亮哉

俳優:加藤才紀子(あおい=はる)、見津賢(けいた)、川久保晴、今野誠二郎、長瀬ねん治

製作国:日本

速報:映画.com賞を受賞されました。おめでとうございます。

予告編より

コメント

映画祭のパンフレットから、山浦未陽(やまうらみよう)監督のプロフィールを引用しますと、

1996年、東京生まれ。

慶應義塾大学環境情報学部。早稲田大学の映像制作自習で映画制作を学ぶ。

映画『もぐら』が初監督作品。

(・・つまり、是枝裕和さんの助言を受ける立場)

ということで、本作は大学生の手になる作品ということになります。コンペティション部門で上映された作品は、「全国から応募された163作品の中から入選した9作品。」(上掲パンフ)ということですから、かなりの倍率をくぐって選ばれた作品です。

映画の中心は、でりへる(カタカナだとこのブログでは使えないみたい)で働く20代女性とデリバリー運転手が夜の街を走る車のうちそとの描写です。

車外を移ろうネオンやヘッドライトの川のような流れの映像は美しく浮ついています。それに対して、車内後部座席の主演はるの少し疲れた表情とバックミラーに映る運転手けいたの目の真摯さ、そしてお互いに交わす僅かな会話がかもす雰囲気は夜の川の泡沫のようです。

映画の前提として、もぐらは光を感じない、つまり日の目を見ない動物だという知識が必要です。しかしこの二人は一緒に朝日を眺めます。これが本作のクライマックスです。もぐらが地上で生活できる日が来ることの暗示だと思えますが、はたしてそれが可能なのか、将来はわかりません。テーマがもぐらである以上難しいのかもしれません。※

終盤になって初めて真相とテーマに気づくというなかなかの監督の手腕。あ、そういうことか、と。もっとも、私が短編慣れしておらずまた老人耳のせいもあったのかもしれませんが。

ただ、その真相がわかる瞬間、おにぎりの場面。おにぎりを手渡しする画面で察しなさいということなのでしょうが、渡された直後のはるの表情はやはり見たかった。そこまで想像せよというのでは、映像という娯楽を観たい観客の快楽を大きく削ぐことになります。俳優の腕の見せ所ですから。そこだけが残念でした。

知的な構成と車内から見た夜の街の映像に監督の才能を感じました。山浦未陽さん、記憶しておきます。主演の加藤才紀子さん、ちょうど良いリアルな演技で魅力的でした。

※本作のタイトルから園子温監督の佳作『ヒミズ』を思い出しながら映画祭に足を運びました。

ヒミズもまたモグラの一種ですが、一般のモグラと違って土中だけでなく落ち葉の層をも生活圏にできます。しかしやはり光が差すところでは生きられません。光に殺されるのではなく、追われて地表にでて、食べるものがなくて餓死してしまうのです。また、常に何かに触れていないとパニックを起こすという説明も散見します。『ヒミズ』の住田祐一(染谷将太さん)と本作のあおい=はる(加藤才紀子さん)との違いがあるとすればどこだろう、などと考えさせるのは、もしかして山浦監督の園子温オマージュのフィールドに誘われてしまったのかもしれませんね。知らんけど。

『もぐら』

評価:短編(36分)のため星評価せず

年度:2019年

鑑賞:2019年11月22日田辺・弁慶映画祭にて

監督:山浦未陽

脚本:山浦未陽

エンディング曲:西村 亮哉

俳優:加藤才紀子(あおい=はる)、見津賢(けいた)、川久保晴、今野誠二郎、長瀬ねん治

製作国:日本

速報:映画.com賞を受賞されました。おめでとうございます。

予告編より

コメント

映画祭のパンフレットから、山浦未陽(やまうらみよう)監督のプロフィールを引用しますと、

1996年、東京生まれ。

慶應義塾大学環境情報学部。早稲田大学の映像制作自習で映画制作を学ぶ。

映画『もぐら』が初監督作品。

(・・つまり、是枝裕和さんの助言を受ける立場)

ということで、本作は大学生の手になる作品ということになります。コンペティション部門で上映された作品は、「全国から応募された163作品の中から入選した9作品。」(上掲パンフ)ということですから、かなりの倍率をくぐって選ばれた作品です。

映画の中心は、でりへる(カタカナだとこのブログでは使えないみたい)で働く20代女性とデリバリー運転手が夜の街を走る車のうちそとの描写です。

車外を移ろうネオンやヘッドライトの川のような流れの映像は美しく浮ついています。それに対して、車内後部座席の主演はるの少し疲れた表情とバックミラーに映る運転手けいたの目の真摯さ、そしてお互いに交わす僅かな会話がかもす雰囲気は夜の川の泡沫のようです。

映画の前提として、もぐらは光を感じない、つまり日の目を見ない動物だという知識が必要です。しかしこの二人は一緒に朝日を眺めます。これが本作のクライマックスです。もぐらが地上で生活できる日が来ることの暗示だと思えますが、はたしてそれが可能なのか、将来はわかりません。テーマがもぐらである以上難しいのかもしれません。※

終盤になって初めて真相とテーマに気づくというなかなかの監督の手腕。あ、そういうことか、と。もっとも、私が短編慣れしておらずまた老人耳のせいもあったのかもしれませんが。

ただ、その真相がわかる瞬間、おにぎりの場面。おにぎりを手渡しする画面で察しなさいということなのでしょうが、渡された直後のはるの表情はやはり見たかった。そこまで想像せよというのでは、映像という娯楽を観たい観客の快楽を大きく削ぐことになります。俳優の腕の見せ所ですから。そこだけが残念でした。

知的な構成と車内から見た夜の街の映像に監督の才能を感じました。山浦未陽さん、記憶しておきます。主演の加藤才紀子さん、ちょうど良いリアルな演技で魅力的でした。

※本作のタイトルから園子温監督の佳作『ヒミズ』を思い出しながら映画祭に足を運びました。

ヒミズもまたモグラの一種ですが、一般のモグラと違って土中だけでなく落ち葉の層をも生活圏にできます。しかしやはり光が差すところでは生きられません。光に殺されるのではなく、追われて地表にでて、食べるものがなくて餓死してしまうのです。また、常に何かに触れていないとパニックを起こすという説明も散見します。『ヒミズ』の住田祐一(染谷将太さん)と本作のあおい=はる(加藤才紀子さん)との違いがあるとすればどこだろう、などと考えさせるのは、もしかして山浦監督の園子温オマージュのフィールドに誘われてしまったのかもしれませんね。知らんけど。

2019年09月22日

『はじめてのおもてなし』:”たあいないコメディー”を越える

データ

『はじめてのおもてなし』WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS 、WELCOME TO GERMANY

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:サイモン・バーホーベン

俳優:センタ・バーガー(妻)、ハイナー・ラウターバッハ(夫)、

フロリアン・ダーヴィト・フィッツ(息子)、パリーナ・ロジンスキ(娘)

エリヤス・エンバレク(タレク医師)、エリック・カボンゴ(ディアロ)

ウルリケ・クリーナー

製作国:ドイツ

kinenoteの情報ページはこちら

予告編より

コメント

ご都合主義なところもあるけれど、(学校の)人権映画で見せるといい、と妻は言いました。

結果的にはハートフルなコメディですから肩肘張らずに鑑賞できます。

一方、ほのめかされる状況はシリアスでリアルですから、ヨーロッパにおける難民問題を知るには格好の題材になりましょう。

観客によっては、民族とは?国家とは?何かを考えるきっかけになるかもしれません。

わたしの☆は6個ですけれど、お薦めできる作品です。

コンゴ系ベルギー人のエリック・カボンゴさんがドイツ亡命を希望するチュニジア難民を演じます。

チュニジア系オーストリア人のエリヤス・エンバレクさんが移民二世の医師を演じます。

二人を含め、俳優陣のしっかりした芸(演技力)に支えられ、不安なく最後まで見る事ができます。

なかでわたしは、息子役のフロリアン・ダーヴィト・フィッツさんのコメディアンぶりに感嘆しました。

カボンゴさん演じるディアロを家庭に受け入れることによって起こる事件や家族の変化が題材なのですが、監督がこれを軽々と表現した手腕はなかなかのものかと思います。

批評

公式HPに書かれたバーホーベン監督の文章の一部を引用します。

「脚本を書き、監督もしている中で、私は遊び心満載にリラックスして、政治的には正しくないような見方でアプローチしようとしました。そして最後の最後まで、世の中で起こった現実の出来事を作品に取り込もうとしました。また、何事においても深刻には受け止めすぎないようにしました。なぜなら、「難民問題」の複雑さについて考えたときに、どんな映画でもコメディはもちろんのこと、すべての人々の政治観を満足させることはできないし、同様にすべての感受性を考慮することもできないからです。

ドイツ、そしてヨーロッパは、今、私が生まれてこのかた経験したことがないほど激変しています。皆が将来の展望について議論し、模索し、そして適応しようとしているのです。しかし、この混沌とした、不確かな、落ち着きのない状況はまた、コメディにとっては肥沃な土壌となるのです。」

難民受け入れ問題をきっかけに、ドイツは、ヨーロッパは変わろうとしています。

変わった後のヨーロッパはさらにオトナになっていることでしょう。

ひるがえってわが日本は、

我が事として世界人類の直面する悲劇を捉えられない日本人は、

この先もますますコドモの暮らす国として、

次第に世界から取り残されていくでしょう。

このままでは。

『はじめてのおもてなし』WILLKOMMEN BEI DEN HARTMANNS 、WELCOME TO GERMANY

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:サイモン・バーホーベン

俳優:センタ・バーガー(妻)、ハイナー・ラウターバッハ(夫)、

フロリアン・ダーヴィト・フィッツ(息子)、パリーナ・ロジンスキ(娘)

エリヤス・エンバレク(タレク医師)、エリック・カボンゴ(ディアロ)

ウルリケ・クリーナー

製作国:ドイツ

kinenoteの情報ページはこちら

予告編より

コメント

ご都合主義なところもあるけれど、(学校の)人権映画で見せるといい、と妻は言いました。

結果的にはハートフルなコメディですから肩肘張らずに鑑賞できます。

一方、ほのめかされる状況はシリアスでリアルですから、ヨーロッパにおける難民問題を知るには格好の題材になりましょう。

観客によっては、民族とは?国家とは?何かを考えるきっかけになるかもしれません。

わたしの☆は6個ですけれど、お薦めできる作品です。

コンゴ系ベルギー人のエリック・カボンゴさんがドイツ亡命を希望するチュニジア難民を演じます。

チュニジア系オーストリア人のエリヤス・エンバレクさんが移民二世の医師を演じます。

二人を含め、俳優陣のしっかりした芸(演技力)に支えられ、不安なく最後まで見る事ができます。

なかでわたしは、息子役のフロリアン・ダーヴィト・フィッツさんのコメディアンぶりに感嘆しました。

カボンゴさん演じるディアロを家庭に受け入れることによって起こる事件や家族の変化が題材なのですが、監督がこれを軽々と表現した手腕はなかなかのものかと思います。

批評

公式HPに書かれたバーホーベン監督の文章の一部を引用します。

「脚本を書き、監督もしている中で、私は遊び心満載にリラックスして、政治的には正しくないような見方でアプローチしようとしました。そして最後の最後まで、世の中で起こった現実の出来事を作品に取り込もうとしました。また、何事においても深刻には受け止めすぎないようにしました。なぜなら、「難民問題」の複雑さについて考えたときに、どんな映画でもコメディはもちろんのこと、すべての人々の政治観を満足させることはできないし、同様にすべての感受性を考慮することもできないからです。

ドイツ、そしてヨーロッパは、今、私が生まれてこのかた経験したことがないほど激変しています。皆が将来の展望について議論し、模索し、そして適応しようとしているのです。しかし、この混沌とした、不確かな、落ち着きのない状況はまた、コメディにとっては肥沃な土壌となるのです。」

難民受け入れ問題をきっかけに、ドイツは、ヨーロッパは変わろうとしています。

変わった後のヨーロッパはさらにオトナになっていることでしょう。

ひるがえってわが日本は、

我が事として世界人類の直面する悲劇を捉えられない日本人は、

この先もますますコドモの暮らす国として、

次第に世界から取り残されていくでしょう。

このままでは。

2019年09月20日

『ブルー・マインド』:●●少女の切なさ

データ

『ブルー・マインド』BLUE MY MIND

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:2018年日本公開

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:リーザ・ブリュールマン

脚本:リーザ・ブリュールマン、ドミニク・ロハー

俳優:ルナ・ヴェドラー(ミア)、ゾーイ・パステル・ホルトゥイツェン(ジアンナ)

製作国:スイス

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

スイス映画を鑑賞するチャンスは滅多にないので飛びつきました。

ホラーという説明でしたが、思春期ファンタジーでした。

初潮を迎えたミアは、身体の変調に気づきます。

実は彼女は人魚だったのです。

思春期、そして両親への反抗と身体の変調、この三要素が同時進行していくしつらえです。

みずみずしい少女が、自ら処理しきれない苛立ちを、いけない世界に飛び込んで”悪”にまみれることで解消しようとするが、、、

よくあると言えばよくあるとも言えるし、普遍的と言えば普遍的でもあるこういう思春期のやり場のない”怒り”を、

”不良”グループのリーダー格の少女との共感・友情へ落着させようとする試みは、悪くないと思いました。

二人とも好演していますし。

ただ、脚本も書いたブリュールマン監督の内なるファンタジーを映画化したのだろうな、と思いますし、そういうアイデアで製作されたアートに共通する説得力のなさが感じられました。

本作はスイスで数々の受賞を受けたそうですが、正直、それほどの水準の映画だとは思えませんでした。

リーザ・ブリュールマン

それはそうと、舞台はどこだったのだろう。

スイスに海はありませんものね。

『ブルー・マインド』BLUE MY MIND

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:2018年日本公開

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:リーザ・ブリュールマン

脚本:リーザ・ブリュールマン、ドミニク・ロハー

俳優:ルナ・ヴェドラー(ミア)、ゾーイ・パステル・ホルトゥイツェン(ジアンナ)

製作国:スイス

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

スイス映画を鑑賞するチャンスは滅多にないので飛びつきました。

ホラーという説明でしたが、思春期ファンタジーでした。

初潮を迎えたミアは、身体の変調に気づきます。

実は彼女は人魚だったのです。

思春期、そして両親への反抗と身体の変調、この三要素が同時進行していくしつらえです。

みずみずしい少女が、自ら処理しきれない苛立ちを、いけない世界に飛び込んで”悪”にまみれることで解消しようとするが、、、

よくあると言えばよくあるとも言えるし、普遍的と言えば普遍的でもあるこういう思春期のやり場のない”怒り”を、

”不良”グループのリーダー格の少女との共感・友情へ落着させようとする試みは、悪くないと思いました。

二人とも好演していますし。

ただ、脚本も書いたブリュールマン監督の内なるファンタジーを映画化したのだろうな、と思いますし、そういうアイデアで製作されたアートに共通する説得力のなさが感じられました。

本作はスイスで数々の受賞を受けたそうですが、正直、それほどの水準の映画だとは思えませんでした。

リーザ・ブリュールマン

それはそうと、舞台はどこだったのだろう。

スイスに海はありませんものね。

2019年09月04日

『黒いオルフェ』:フランス製ブラジル映画

データ

『黒いオルフェ』Orfeu Negro

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:1960年

鑑賞:1960年頃に鑑賞。しかし記憶乏しい。2019年BS/CSで再視聴。

監督:マルセル・カミュ

原作:ヴィニシウス・ヂ・モラエス(戯曲)

音楽:アントニオ・カルロス・ジョビン ルイス・ボンファ

俳優:ブレノ・メロ(オルフェ) マルペッサ・ドーン(ユリディス)

ルールディス・デ・オリヴェイラ(ミラ) レア・ガルシア(セラフィナ)

アデマール・ダ・シルバ (The Enigmatic Man、仮面の男、死神?)=五輪メダリスト

製作国:フランス

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

ほぼ記憶が残っていない映画でしたが、テーマ曲はとても好きでしたから、一度はきちんと見ておきたい作品でした。

いきなりの神話の壁を破って始まるサンバ、全く理由がわからないままヒロインを狙う仮面の男、ラストのオルフェの継承など、フランス映画・フランス監督らしいおしゃれ感や不条理感のある作品だったのが意外でした。

主人公たちの軽快なステップ、ワクワクする素敵な音楽。

中でもラストシーンの三人の子供たちのダンスの本物の躍動感!

批評欄に書く弱点はあるものの、ご自分を1960年頃の知性や感受性にリセットできる方には特にオススメしたい、ブラジルの熱気あふれるフランス作品(笑)です。

「黒いオルフェテーマ」を小野リサさんの素敵な歌唱で:AyakoFuji2

批評

ギリシア神話をモティーフにしてブラジル人(M)が書いた戯曲を、フランス人(C)が監督して映画化した。

主演男優はブラジル人、主演女優は(たぶん)後でフランス国籍取得、両親はアメリカ人とフィリピン人。

もう少し詳しく書く。

1)ギリシア神話(参考資料:wikipedia)

オルペウス(オルフェウス)とその妻エウリュディケーの物語。

本作鑑賞上、知っておけば便利な神話物語のポイントは

・オルペウスは竪琴(たてごと)と歌の名手。森の動物や木々・岩まで彼の周りに集まる。

・エウリュディケーは新婚早々に毒ヘビに噛まれて死ぬ。オルペウスは冥界に出向きその王ハーデースや女王ペルセポネーに懇願して妻を現世に取り戻す許可を得る。しかし「振り向いてはならぬ」という言いつけを破ったため、二人には永遠の別れとなった。

・オルペウスは妻の死後、輪廻転生を語り解脱を説く密儀宗教を開く。この宗教は現実に存在する。

・ディオニューソス(バッコス神)は、マケドニアのデーイオンで、マイナス(狂乱する女)たちにオルペウスを襲わせ、マイナスたちはオルペウスを八つ裂きにして殺した。マイナスたちはオルペウスの首をヘブロス河に投げ込んだ。しかし首は、歌を歌いながら河を流れくだって海に出、レスボス島まで流れ着いた。

2)原作者ブラジル人M

M=ヴィニシウス・ヂ・モラエスさん

民主主義的思想の持ち主であり、フランスとの交流もあるブラジル人。

詩人にして作曲家、歌手、戯曲家。左翼思想家で9度の離婚・結婚歴。ボサノヴァ創始者の一人。「イパネマの娘」・「ビリンボウ」共作。アントニオ・カルロス・ジョビン、バーデン・パウエル、トッキーニョ、フランシス・レイなどと深く交流。リオデジャネイロオリンピックの大会マスコット『ビニシウス』は、彼の名前に由来。(Wikipediaより)

3)フランス人監督C

C=マルセル・カミュさん

彼の人物像については、ネット上で漁ってみてもよくわからない。「異邦人」のカミュと肉親だとする記述が一件だけあった。同時代の人物であることは間違いないが、、画像を見る限り、イケメンだがどうも知性が伝わってこない。しかしとにかくフランスの映画監督である。

!)〜3)の材料から考えると、こういう仮定が成り立つように思う。

原作者(M)はギリシア神話にインスパイアされ、この物語を現代のブラジルの貧民層(主に黒人)の世界に移して表現しようとした。

Mは、都会周辺の高地にあるファヴェーラ(貧民街)に住む人々をありのまま見つめ、そのありのままの美しさや未来を描こうとした。

この原作を、監督(C)は、フランス白人の感性で映画化した。フランス白人にとってカーニヴァルに一年分の情熱を捧げるブラジル人、中でも黒人はエキゾティックな魅力満点の素材であった。彼はファヴェーラの現実を知らず、そこに住む貧民の真実を知らず、ただ、貧しい者たちを賛美したかった。

本作がきらびやかでシュールな輝きに満ちているにも関わらず、宙に浮かんだ虚しさから逃れられない理由がここにあるのではないか。

とはいえ、エキストラたちのダンスのシーンにはゾクゾクさせる真実味が感じられる。

主な俳優たち、特にミラやセルフィナ、オルフェ役の俳優たちがほんとうに踊りたかったからではないだろうか。

つまりこの映画の成功は、彼ら(演技には素人だが)ブラジル黒人たちを起用したことにあると言える。オーディションが行われたなら、それは大成功だったということだ。

「涙が出そうになるくらいに、生きろ。」アルベール・カミュ

『黒いオルフェ』Orfeu Negro

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:1960年

鑑賞:1960年頃に鑑賞。しかし記憶乏しい。2019年BS/CSで再視聴。

監督:マルセル・カミュ

原作:ヴィニシウス・ヂ・モラエス(戯曲)

音楽:アントニオ・カルロス・ジョビン ルイス・ボンファ

俳優:ブレノ・メロ(オルフェ) マルペッサ・ドーン(ユリディス)

ルールディス・デ・オリヴェイラ(ミラ) レア・ガルシア(セラフィナ)

アデマール・ダ・シルバ (The Enigmatic Man、仮面の男、死神?)=五輪メダリスト

製作国:フランス

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

ほぼ記憶が残っていない映画でしたが、テーマ曲はとても好きでしたから、一度はきちんと見ておきたい作品でした。

いきなりの神話の壁を破って始まるサンバ、全く理由がわからないままヒロインを狙う仮面の男、ラストのオルフェの継承など、フランス映画・フランス監督らしいおしゃれ感や不条理感のある作品だったのが意外でした。

主人公たちの軽快なステップ、ワクワクする素敵な音楽。

中でもラストシーンの三人の子供たちのダンスの本物の躍動感!

批評欄に書く弱点はあるものの、ご自分を1960年頃の知性や感受性にリセットできる方には特にオススメしたい、ブラジルの熱気あふれるフランス作品(笑)です。

「黒いオルフェテーマ」を小野リサさんの素敵な歌唱で:AyakoFuji2

批評

ギリシア神話をモティーフにしてブラジル人(M)が書いた戯曲を、フランス人(C)が監督して映画化した。

主演男優はブラジル人、主演女優は(たぶん)後でフランス国籍取得、両親はアメリカ人とフィリピン人。

もう少し詳しく書く。

1)ギリシア神話(参考資料:wikipedia)

オルペウス(オルフェウス)とその妻エウリュディケーの物語。

本作鑑賞上、知っておけば便利な神話物語のポイントは

・オルペウスは竪琴(たてごと)と歌の名手。森の動物や木々・岩まで彼の周りに集まる。

・エウリュディケーは新婚早々に毒ヘビに噛まれて死ぬ。オルペウスは冥界に出向きその王ハーデースや女王ペルセポネーに懇願して妻を現世に取り戻す許可を得る。しかし「振り向いてはならぬ」という言いつけを破ったため、二人には永遠の別れとなった。

・オルペウスは妻の死後、輪廻転生を語り解脱を説く密儀宗教を開く。この宗教は現実に存在する。

・ディオニューソス(バッコス神)は、マケドニアのデーイオンで、マイナス(狂乱する女)たちにオルペウスを襲わせ、マイナスたちはオルペウスを八つ裂きにして殺した。マイナスたちはオルペウスの首をヘブロス河に投げ込んだ。しかし首は、歌を歌いながら河を流れくだって海に出、レスボス島まで流れ着いた。

2)原作者ブラジル人M

M=ヴィニシウス・ヂ・モラエスさん

民主主義的思想の持ち主であり、フランスとの交流もあるブラジル人。

詩人にして作曲家、歌手、戯曲家。左翼思想家で9度の離婚・結婚歴。ボサノヴァ創始者の一人。「イパネマの娘」・「ビリンボウ」共作。アントニオ・カルロス・ジョビン、バーデン・パウエル、トッキーニョ、フランシス・レイなどと深く交流。リオデジャネイロオリンピックの大会マスコット『ビニシウス』は、彼の名前に由来。(Wikipediaより)

3)フランス人監督C

C=マルセル・カミュさん

彼の人物像については、ネット上で漁ってみてもよくわからない。「異邦人」のカミュと肉親だとする記述が一件だけあった。同時代の人物であることは間違いないが、、画像を見る限り、イケメンだがどうも知性が伝わってこない。しかしとにかくフランスの映画監督である。

!)〜3)の材料から考えると、こういう仮定が成り立つように思う。

原作者(M)はギリシア神話にインスパイアされ、この物語を現代のブラジルの貧民層(主に黒人)の世界に移して表現しようとした。

Mは、都会周辺の高地にあるファヴェーラ(貧民街)に住む人々をありのまま見つめ、そのありのままの美しさや未来を描こうとした。

この原作を、監督(C)は、フランス白人の感性で映画化した。フランス白人にとってカーニヴァルに一年分の情熱を捧げるブラジル人、中でも黒人はエキゾティックな魅力満点の素材であった。彼はファヴェーラの現実を知らず、そこに住む貧民の真実を知らず、ただ、貧しい者たちを賛美したかった。

本作がきらびやかでシュールな輝きに満ちているにも関わらず、宙に浮かんだ虚しさから逃れられない理由がここにあるのではないか。

とはいえ、エキストラたちのダンスのシーンにはゾクゾクさせる真実味が感じられる。

主な俳優たち、特にミラやセルフィナ、オルフェ役の俳優たちがほんとうに踊りたかったからではないだろうか。

つまりこの映画の成功は、彼ら(演技には素人だが)ブラジル黒人たちを起用したことにあると言える。オーディションが行われたなら、それは大成功だったということだ。

「涙が出そうになるくらいに、生きろ。」アルベール・カミュ

2019年09月02日

『ハナレイ・ベイ』:開眼した吉田羊さん

データ

『ハナレイ・ベイ』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:松永大司

原作:村上春樹

音楽:半野喜弘

俳優:吉田羊 佐野玲於 村上虹郎 佐藤魁 栗原類

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

予告より

コメント

自立的で知的でシュッとしている感に好感が持てる吉田羊さん。

TVで拝見している限り、他の俳優と少し空気感が違うように感じていました。

このナイーブな印象は、空気を読む柔軟な演技力にやや難があるということの証左かもしれませんし、人物の奥行きの深さや内心の微妙な変化のワザは苦手な俳優なのかもしれない、と思っていました。

ところが本作では一転。いえ発展深化。

”自立的で知的でシュッとしている感”は維持しながら、それを逆手に取った演出が功を奏し、亡くした息子との関係をうまく整理できなかった母親がついに真実に向き合い折り合いをつける、という瞬間にいたる変化をみごとに演じ切りました。

自他に厳しかった人物が、自他を赦す柔らかい心境への変化が肝である本作において、周囲に馴染まぬ空気感を持つ女優吉田羊さんだからこそ説得力を持ち得たのだとそう思いました。

成功をもたらしたその意味において、本作は特に監督(松永大司)を賞賛せねばなりますまい。

そして助演の村上虹郎さんがいい味だった(若いのに)ことを付け加えておけば事足ります。

あ、ダメ男の栗原類さんも。

内容を詳しく語ることはしません。

村上春樹さんファンであろうとなかろうと、それを忘れて一度ご覧になればと思う映画でした。

私は垣間見る村上春樹さんの文章の「持ってまわり方(失礼)」がかなり好きですが、小説はほとんど読んでいません。

その点で妻は(本作の原作は未読ですが)春樹さんの小説に馴染みがあります。

妻によれば、春樹さんの小説にはしばしばモティーフとして”喪失”が取り上げられているそうです。

本作もまさしく喪失から始まる物語です。

鑑賞中に私は、江藤淳氏の文学批評『成熟と喪失 母の崩壊』(←初出版時から修正されるも今なお必読書)を連想しました。内容よりもその題名です。江藤氏に敬意を評して本作のタイトルを冗談半分につければ、『息子の喪失 母の崩壊と成熟』というところかと思います。

失礼しました。

『ハナレイ・ベイ』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:松永大司

原作:村上春樹

音楽:半野喜弘

俳優:吉田羊 佐野玲於 村上虹郎 佐藤魁 栗原類

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

予告より

コメント

自立的で知的でシュッとしている感に好感が持てる吉田羊さん。

TVで拝見している限り、他の俳優と少し空気感が違うように感じていました。

このナイーブな印象は、空気を読む柔軟な演技力にやや難があるということの証左かもしれませんし、人物の奥行きの深さや内心の微妙な変化のワザは苦手な俳優なのかもしれない、と思っていました。

ところが本作では一転。いえ発展深化。

”自立的で知的でシュッとしている感”は維持しながら、それを逆手に取った演出が功を奏し、亡くした息子との関係をうまく整理できなかった母親がついに真実に向き合い折り合いをつける、という瞬間にいたる変化をみごとに演じ切りました。

自他に厳しかった人物が、自他を赦す柔らかい心境への変化が肝である本作において、周囲に馴染まぬ空気感を持つ女優吉田羊さんだからこそ説得力を持ち得たのだとそう思いました。

成功をもたらしたその意味において、本作は特に監督(松永大司)を賞賛せねばなりますまい。

そして助演の村上虹郎さんがいい味だった(若いのに)ことを付け加えておけば事足ります。

あ、ダメ男の栗原類さんも。

内容を詳しく語ることはしません。

村上春樹さんファンであろうとなかろうと、それを忘れて一度ご覧になればと思う映画でした。

私は垣間見る村上春樹さんの文章の「持ってまわり方(失礼)」がかなり好きですが、小説はほとんど読んでいません。

その点で妻は(本作の原作は未読ですが)春樹さんの小説に馴染みがあります。

妻によれば、春樹さんの小説にはしばしばモティーフとして”喪失”が取り上げられているそうです。

本作もまさしく喪失から始まる物語です。

鑑賞中に私は、江藤淳氏の文学批評『成熟と喪失 母の崩壊』(←初出版時から修正されるも今なお必読書)を連想しました。内容よりもその題名です。江藤氏に敬意を評して本作のタイトルを冗談半分につければ、『息子の喪失 母の崩壊と成熟』というところかと思います。

失礼しました。

Posted by gadogadojp at

10:00

│Comments(0)

2019年08月26日

『食べる女』:中途半端になりました

データ

『食べる女』

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:生野慈朗

原作:筒井ともみ

音楽:富貴晴美

主題歌:Leola:(『Kissing』)

俳優:小泉今日子 鈴木京香 沢尻エリカ 前田敦子 広瀬アリス 山田優 壇蜜

シャーロット・ケイト・フォックス ユースケ・サンタマリア 池内博之 勝地涼 小池徹平

RYO 間宮祥太朗 笠原秀幸 遠藤史也 PANTA 眞木蔵人 鈴木優菜 宇田琴音 瀧福之助 小島聖

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

公式HP

コメント

本作のHPに精神科医の香山リカさんが寄せたコメント。

「ひとは胃袋をいっぱいにするためにではなくて、こころをいっぱいにするために食べている。精神科医の私が30年かけてたどり着いた仮説が、元気いっぱいの女たちによってカッコよく証明された!」=A

ところが同じ本作のHP の冒頭に、こんなキャッチコピーが。

「恋。してみなくちゃわからない。ごはん。食べてみなくちゃわからない。だから、やってみよう!!」=B

さらにHPには原作者で脚本を書いた筒井ともみさんの言葉が。

「今作品は、女たちが『玉子かけごはん』を食べることから始めようとするレボリューションの物語です。・・・他者をあてにするより、まず自分で『おいしい女』になろう。おいしい女になって、おいしい男を育てよう。育ててみようじゃないか。ガンバレ女たち。ついてこい男たち。」=C

Aは、観客として納得がいきます。そういう映画になっていれば心にしみる成功作だったのではないでしょうか。

ところが、本作にはBのチャレンジな面も加味したくなったのでしょう。Bに徹底していれば楽しい映画になったでしょう。

そして脚本上ではきっとCを表現したいと考えていたのでしょう。女性応援作にして男性を叱咤する映画。しかしそれは徹底されていませんでした。

というわけで中途半端なテーマで製作してしまったことが、とても残念でした。

中途半端さの原因はもう一つあります。

女優陣はとても豪華です。しかしその一人一人の役どころが深められていないのです。それぞれの過去の人生がストーリーとして女優に内実化されていないように見えます。とても短期間で撮影されていませんか。それとも脚本段階でそのあたりが練られていなかったのでしょうか。

たとえば鈴木京香さん。なぜ小料理屋の女将をしているのかなどなど彼女の人生がどこにも表現されていません。セリフでは若い見習い料理人を”食べまくっている”という説明がありましたが、そういう危なさがどうにも感じられませんし、不可欠であろうそういうセックスシーンもありません。(沢尻エリカさん、広瀬アリスさん、シャーロット・ケイト・フォックスさんにはあるのに)せめて若い男の子をなぶるくらいのシーンが欲しかった。

また、少女が二人登場します。その少女たちも女性ですし、未来の大人の女です。その少女たちも”ふつう”ではない家庭環境で生きています。けれどそのことに対する演技をさせていませんし、彼女たちにおいしい食べ物を頬張らせるシーンもありません。うち一人の母親壇蜜さん(好演)は「大人になれば美味しさがわかる」と言って娘にワインを飲ませるのですが、ここはワインではないでしょう。苦かったり辛かったりする大人の食べ物を食べさせないと首尾一貫しません。

そして肝心の料理映像に魅力がありません。”味覚音痴”のシャーロットさんがたちまち覚醒する料理がこれですか。平凡な料理であってもたまらない滋味を備えた料理はありますし、それを映像で表現できるはずです。しかしそうはしませんでした。わたしこの映画の料理を食べたいとは思いませんでしたよ。もっとも、作ってくださるのが鈴木京香さんだったり小泉今日子さんだったりするなら喜んでいただきますけれど(笑)

映像や音楽は心地よいものでした。

結論として、脚本家と監督には、思い切りの良い筋立てを作る力と人間理解力が不足していたため、物語の焦点がぼやけ、説得性が生まれなかったということになりましょう。

会心作になりそうな着想だったのに残念です。

沢尻エリカさん:編集者っぽさは感じられませんでしたが、ユースケ・サンタマリアさんの料理の説明に思わず乗ってしまうところは笑ってしまいました。説得力があったからです。予告編より。

『食べる女』

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:生野慈朗

原作:筒井ともみ

音楽:富貴晴美

主題歌:Leola:(『Kissing』)

俳優:小泉今日子 鈴木京香 沢尻エリカ 前田敦子 広瀬アリス 山田優 壇蜜

シャーロット・ケイト・フォックス ユースケ・サンタマリア 池内博之 勝地涼 小池徹平

RYO 間宮祥太朗 笠原秀幸 遠藤史也 PANTA 眞木蔵人 鈴木優菜 宇田琴音 瀧福之助 小島聖

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

公式HP

コメント

本作のHPに精神科医の香山リカさんが寄せたコメント。

「ひとは胃袋をいっぱいにするためにではなくて、こころをいっぱいにするために食べている。精神科医の私が30年かけてたどり着いた仮説が、元気いっぱいの女たちによってカッコよく証明された!」=A

ところが同じ本作のHP の冒頭に、こんなキャッチコピーが。

「恋。してみなくちゃわからない。ごはん。食べてみなくちゃわからない。だから、やってみよう!!」=B

さらにHPには原作者で脚本を書いた筒井ともみさんの言葉が。

「今作品は、女たちが『玉子かけごはん』を食べることから始めようとするレボリューションの物語です。・・・他者をあてにするより、まず自分で『おいしい女』になろう。おいしい女になって、おいしい男を育てよう。育ててみようじゃないか。ガンバレ女たち。ついてこい男たち。」=C

Aは、観客として納得がいきます。そういう映画になっていれば心にしみる成功作だったのではないでしょうか。

ところが、本作にはBのチャレンジな面も加味したくなったのでしょう。Bに徹底していれば楽しい映画になったでしょう。

そして脚本上ではきっとCを表現したいと考えていたのでしょう。女性応援作にして男性を叱咤する映画。しかしそれは徹底されていませんでした。

というわけで中途半端なテーマで製作してしまったことが、とても残念でした。

中途半端さの原因はもう一つあります。

女優陣はとても豪華です。しかしその一人一人の役どころが深められていないのです。それぞれの過去の人生がストーリーとして女優に内実化されていないように見えます。とても短期間で撮影されていませんか。それとも脚本段階でそのあたりが練られていなかったのでしょうか。

たとえば鈴木京香さん。なぜ小料理屋の女将をしているのかなどなど彼女の人生がどこにも表現されていません。セリフでは若い見習い料理人を”食べまくっている”という説明がありましたが、そういう危なさがどうにも感じられませんし、不可欠であろうそういうセックスシーンもありません。(沢尻エリカさん、広瀬アリスさん、シャーロット・ケイト・フォックスさんにはあるのに)せめて若い男の子をなぶるくらいのシーンが欲しかった。

また、少女が二人登場します。その少女たちも女性ですし、未来の大人の女です。その少女たちも”ふつう”ではない家庭環境で生きています。けれどそのことに対する演技をさせていませんし、彼女たちにおいしい食べ物を頬張らせるシーンもありません。うち一人の母親壇蜜さん(好演)は「大人になれば美味しさがわかる」と言って娘にワインを飲ませるのですが、ここはワインではないでしょう。苦かったり辛かったりする大人の食べ物を食べさせないと首尾一貫しません。

そして肝心の料理映像に魅力がありません。”味覚音痴”のシャーロットさんがたちまち覚醒する料理がこれですか。平凡な料理であってもたまらない滋味を備えた料理はありますし、それを映像で表現できるはずです。しかしそうはしませんでした。わたしこの映画の料理を食べたいとは思いませんでしたよ。もっとも、作ってくださるのが鈴木京香さんだったり小泉今日子さんだったりするなら喜んでいただきますけれど(笑)

映像や音楽は心地よいものでした。

結論として、脚本家と監督には、思い切りの良い筋立てを作る力と人間理解力が不足していたため、物語の焦点がぼやけ、説得性が生まれなかったということになりましょう。

会心作になりそうな着想だったのに残念です。

沢尻エリカさん:編集者っぽさは感じられませんでしたが、ユースケ・サンタマリアさんの料理の説明に思わず乗ってしまうところは笑ってしまいました。説得力があったからです。予告編より。

2019年08月24日

『ブルースブラザース』:超傑作音楽コメディー

データ

『ブルースブラザース』

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・

年度:1981年

鑑賞:ビデオ、DVDで鑑賞。2019年午前10時の映画祭で鑑賞。

監督:ジョン・ランディス

脚本:ダン・エイクロイド ジョン・ランディス

音楽:アイラ・ニューボーン

俳優:ジョン・ベルーシ ダン・エイクロイド

ジェームズ・ブラウン キャブ・キャロウェイ レイ・チャールズ キャリー・フィッシャー

アレサ・フランクリン ヘンリー・ギブソン マーフィ・ダン スティーヴ・クロッパー

ドナルド・ダック・ダン ウィリー・ホール トム・マローン アラン・ルビン

ルー・マリーニ マット・マーフィ ツイッギー

チャカ・カーン ジョン・リー・フッカー

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

戦後のアメリカコメディー映画として最高の出来栄えだと思っています。

もっとも、私が観たわずかな作品の中での評価ですが。

脚本のダン・エイクロイドさんは本当にいい仕事をしました。

監督のジョン・ランディスさんの演出のゆるいキレも素晴らしい。

そしてもちろん、超有名登場人物たちのなりきり歌と演奏!

アレサ・フランクリンさんが歌うシーンは、すべてのアメリカミュージカルのどのシーンより好きです。

カーチェイス、カークラッシュ映像としてもピカイチです。誰一人ケガしていないように見えるのがいいですね。

おしゃれな高級モールだけが破壊されるのも痛快です。

ベルーシさんがたった一度サングラスを外した時の、そのつぶらな瞳の嘘くささは忘れられません。キャリー・フィッシャーさんが騙されるのも無理はない、、かな(笑)

でも、それだけで最高の出来栄えになるわけではありません。

出典不詳:ご連絡ください

批評

再結成なったThe Blues Brothers Bandがカントリー酒場の金網付き舞台で演奏する有名なシーンがあります。

そこで歌われた曲は「Gimme Some Lovin' 」(ブーイングの嵐)、「Theme from Rawhide」(熱狂の嵐)。

そして三曲目が「Stand by Your Man」。タミー・ワイネットさんの歌で大ヒットしたこの曲は「CMT(カントリー・ミュージック・テレビジョン)が行った「Top 100 Country Music Songs」の1位に選出されている。(wikipedia)」カントリー史上超有名な曲です。

歌詞の内容は、”女にはわからない男の世界ってもんがあるんだから、辛いことがあってもあんたの好きな男のそばにいて支えてやっとくれ”的なきわめて男尊女卑なものなのですが、その歌で観客のカップルは互いの目を見やり、肩を抱いて愛情全開。独り者の兄さんは涙目というお約束付き。

カントリーミュージックがアメリカの(当時)多数派であった保守層に支持される音楽だということがよくわかりますし、彼らはブルースなどと言う音楽は金輪際認めないこともはっきり示されます。

ブルースとはアフリカ系アメリカ人(黒人)起源の音楽で、ベースには弱者の生活や人生の哀感が横たわっています。アレサ・フランクリンさんの「Think」はR &B(リズムアンドブルース)とかソウルといった歌唱ですが、彼女の歌にブルースの魂が宿っていると感じるのは彼女の汚れたユニフォームや窓の外をゾンビのように歩く通行人黒人エキストラを見るまでもなく明らかでしょう。ここは黒人街です。

私は「Tap the Pop」さんのブログで、ブルースバンドThe Blues Brothers結成のエピソードとオーティス・レディングさんの「ドック・オブ・ザ・ベイ」との関わりを知りました。この曲がソウルなのかロックなのかブルースなのかわかりませんが、私はブルースの名曲だと受けとめています。

白人保守層が黒人由来の音楽ブルースやソウルを好まないことを中押ししました。

さらにだめ押しします。

本作で兄弟を追い詰めるのは、カントリーバンド、警察、そしてネオナチです。

カントリーバンドのポジションについてはこれ以上説明しません。

また、警察機構(≠個々の警察官)は弱者の味方ではなく、権力の統治装置であることは古今東西で普遍です。いま沖縄の辺野古を観測すればわかります。

そして、白人(ゲルマン)の純粋優位という差別思想を国家制度にまで作り上げてしまったナチスは、強者だけが生存を許されるという信念で成り立っています。

つまり社会的弱者を抑圧する側の三者が、本作でブルース兄弟を追い回していくのです。

私はこの映画を社会派映画として観るべしなどとはこれっぽっちも考えていません。

しかしながら、私は良質のコメディには哀愁・ペーソスがあるべきだという信念を持っています。

それが備わっているから本作は一級のコメディーなのだと考えます。

そしてそのペーソスは底辺からの視点、あるいは弱者への共感からだけ生まれるものです。

強者、支配者側と結託したコメディーには三文の価値もありません。それはお仕着せの戦地慰問団の演芸と同じです。

おまえは吉本興業にそれを言いたいのか?と言うあなた、正解です。

相手は吉本だけではありませんが。

何のことかとお尋ねのあなたは、日刊ゲンダイの記事をご覧ください。

『ブルースブラザース』

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆☆・

年度:1981年

鑑賞:ビデオ、DVDで鑑賞。2019年午前10時の映画祭で鑑賞。

監督:ジョン・ランディス

脚本:ダン・エイクロイド ジョン・ランディス

音楽:アイラ・ニューボーン

俳優:ジョン・ベルーシ ダン・エイクロイド

ジェームズ・ブラウン キャブ・キャロウェイ レイ・チャールズ キャリー・フィッシャー

アレサ・フランクリン ヘンリー・ギブソン マーフィ・ダン スティーヴ・クロッパー

ドナルド・ダック・ダン ウィリー・ホール トム・マローン アラン・ルビン

ルー・マリーニ マット・マーフィ ツイッギー

チャカ・カーン ジョン・リー・フッカー

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

戦後のアメリカコメディー映画として最高の出来栄えだと思っています。

もっとも、私が観たわずかな作品の中での評価ですが。

脚本のダン・エイクロイドさんは本当にいい仕事をしました。

監督のジョン・ランディスさんの演出のゆるいキレも素晴らしい。

そしてもちろん、超有名登場人物たちのなりきり歌と演奏!

アレサ・フランクリンさんが歌うシーンは、すべてのアメリカミュージカルのどのシーンより好きです。

カーチェイス、カークラッシュ映像としてもピカイチです。誰一人ケガしていないように見えるのがいいですね。

おしゃれな高級モールだけが破壊されるのも痛快です。

ベルーシさんがたった一度サングラスを外した時の、そのつぶらな瞳の嘘くささは忘れられません。キャリー・フィッシャーさんが騙されるのも無理はない、、かな(笑)

でも、それだけで最高の出来栄えになるわけではありません。

出典不詳:ご連絡ください

批評

再結成なったThe Blues Brothers Bandがカントリー酒場の金網付き舞台で演奏する有名なシーンがあります。

そこで歌われた曲は「Gimme Some Lovin' 」(ブーイングの嵐)、「Theme from Rawhide」(熱狂の嵐)。

そして三曲目が「Stand by Your Man」。タミー・ワイネットさんの歌で大ヒットしたこの曲は「CMT(カントリー・ミュージック・テレビジョン)が行った「Top 100 Country Music Songs」の1位に選出されている。(wikipedia)」カントリー史上超有名な曲です。

歌詞の内容は、”女にはわからない男の世界ってもんがあるんだから、辛いことがあってもあんたの好きな男のそばにいて支えてやっとくれ”的なきわめて男尊女卑なものなのですが、その歌で観客のカップルは互いの目を見やり、肩を抱いて愛情全開。独り者の兄さんは涙目というお約束付き。

カントリーミュージックがアメリカの(当時)多数派であった保守層に支持される音楽だということがよくわかりますし、彼らはブルースなどと言う音楽は金輪際認めないこともはっきり示されます。

ブルースとはアフリカ系アメリカ人(黒人)起源の音楽で、ベースには弱者の生活や人生の哀感が横たわっています。アレサ・フランクリンさんの「Think」はR &B(リズムアンドブルース)とかソウルといった歌唱ですが、彼女の歌にブルースの魂が宿っていると感じるのは彼女の汚れたユニフォームや窓の外をゾンビのように歩く通行人黒人エキストラを見るまでもなく明らかでしょう。ここは黒人街です。

私は「Tap the Pop」さんのブログで、ブルースバンドThe Blues Brothers結成のエピソードとオーティス・レディングさんの「ドック・オブ・ザ・ベイ」との関わりを知りました。この曲がソウルなのかロックなのかブルースなのかわかりませんが、私はブルースの名曲だと受けとめています。

白人保守層が黒人由来の音楽ブルースやソウルを好まないことを中押ししました。

さらにだめ押しします。

本作で兄弟を追い詰めるのは、カントリーバンド、警察、そしてネオナチです。

カントリーバンドのポジションについてはこれ以上説明しません。

また、警察機構(≠個々の警察官)は弱者の味方ではなく、権力の統治装置であることは古今東西で普遍です。いま沖縄の辺野古を観測すればわかります。

そして、白人(ゲルマン)の純粋優位という差別思想を国家制度にまで作り上げてしまったナチスは、強者だけが生存を許されるという信念で成り立っています。

つまり社会的弱者を抑圧する側の三者が、本作でブルース兄弟を追い回していくのです。

私はこの映画を社会派映画として観るべしなどとはこれっぽっちも考えていません。

しかしながら、私は良質のコメディには哀愁・ペーソスがあるべきだという信念を持っています。

それが備わっているから本作は一級のコメディーなのだと考えます。

そしてそのペーソスは底辺からの視点、あるいは弱者への共感からだけ生まれるものです。

強者、支配者側と結託したコメディーには三文の価値もありません。それはお仕着せの戦地慰問団の演芸と同じです。

おまえは吉本興業にそれを言いたいのか?と言うあなた、正解です。

相手は吉本だけではありませんが。

何のことかとお尋ねのあなたは、日刊ゲンダイの記事をご覧ください。

2019年08月22日

『ゴーストバスターズ』:すべてはマシュマロマンのために

データ

『ゴーストバスターズ』GHOSTBUSTERS

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:1984年

鑑賞:ビデオ、DVDで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:アイヴァン・ライトマン

脚本:ダン・エイクロイド ハロルド・ライミス

音楽:エルマー・バーンスタイン

俳優:ビル・マーレイ(ピーター・ヴェンクマン博士) ダン・エイクロイド(レイモンド・スタンツ博士)

ハロルド・ライミス(エゴン・スペングラー博士) シガーニー・ウィーヴァー(ダナ・バレット)

リック・モラニス(ルイス・テュリー、タリー) アニー・ポッツ(ジャニーン・メルニッツ)

アーニー・ハドソン(ウィンストン・ゼドモア) ウィリアム・アザートン(ウォルター・ペック)

スラビトザ・ジャバン(ゴーザ=ヒッタイトの神)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

『荒野の七人』でおなじみのエルマー・バーンスタインさんの軽快でノリのいい音楽に乗せて展開する幽霊退治コメディー。

幽霊退治のつもりが悪魔、いやヒッタイトの神退治になって成功するのだから、まあ、スケールが大きいお話。主な登場人物たちは小者なのだけれど。

ある種のハリウッドコメディーらしく、あまりキレが感じられないモッタリしたところのある映画ですが、シガーニー・ウィーヴァーさんの魅力的な怪演、リック・モラニスさんの軽快さ、ウィリアム・アザートンさんの嫌味たっぷり演技が功を奏してか、意外にもなんども繰り返し楽しむことができます。

そして何よりのお楽しみはラストシーン。結局はこのシーンのためにこの映画を見るのだ。

「キャンプ場でマシュマロを焼いたあの日」・・一応伏線セリフはあるっちゃある。

けれどそんなことはお構いなく、この世で一番恐ろしいものを思い浮かべないように考えたダン・エンクロイドさん最高!

感動も何もない映画だけれど、私にとっては愛すべき一作であり続けているのです。

もちろん、ジョン・ベルーシさんがもう少し長生きし、予定通りピーター・ヴェンクマン博士役を演じてくださっていれば、という思いを消すことはできませんが。

『ゴーストバスターズ』GHOSTBUSTERS

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:1984年

鑑賞:ビデオ、DVDで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:アイヴァン・ライトマン

脚本:ダン・エイクロイド ハロルド・ライミス

音楽:エルマー・バーンスタイン

俳優:ビル・マーレイ(ピーター・ヴェンクマン博士) ダン・エイクロイド(レイモンド・スタンツ博士)

ハロルド・ライミス(エゴン・スペングラー博士) シガーニー・ウィーヴァー(ダナ・バレット)

リック・モラニス(ルイス・テュリー、タリー) アニー・ポッツ(ジャニーン・メルニッツ)

アーニー・ハドソン(ウィンストン・ゼドモア) ウィリアム・アザートン(ウォルター・ペック)

スラビトザ・ジャバン(ゴーザ=ヒッタイトの神)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

『荒野の七人』でおなじみのエルマー・バーンスタインさんの軽快でノリのいい音楽に乗せて展開する幽霊退治コメディー。

幽霊退治のつもりが悪魔、いやヒッタイトの神退治になって成功するのだから、まあ、スケールが大きいお話。主な登場人物たちは小者なのだけれど。

ある種のハリウッドコメディーらしく、あまりキレが感じられないモッタリしたところのある映画ですが、シガーニー・ウィーヴァーさんの魅力的な怪演、リック・モラニスさんの軽快さ、ウィリアム・アザートンさんの嫌味たっぷり演技が功を奏してか、意外にもなんども繰り返し楽しむことができます。

そして何よりのお楽しみはラストシーン。結局はこのシーンのためにこの映画を見るのだ。

「キャンプ場でマシュマロを焼いたあの日」・・一応伏線セリフはあるっちゃある。

けれどそんなことはお構いなく、この世で一番恐ろしいものを思い浮かべないように考えたダン・エンクロイドさん最高!

感動も何もない映画だけれど、私にとっては愛すべき一作であり続けているのです。

もちろん、ジョン・ベルーシさんがもう少し長生きし、予定通りピーター・ヴェンクマン博士役を演じてくださっていれば、という思いを消すことはできませんが。

2019年08月20日

『U・ボート』:永遠に続くドイツ人の自省

データ

『U・ボート』Das Boot

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:1981年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ウォルフガング・ペーターゼン

原作:ロータル=ギュンター・ブーフハイム

音楽:クラウス・ドルディンガー

俳優:ユルゲン・プロフノウ(艦長:大尉)

ヘルバート・グリューネマイヤー(海軍報道班員ヴェルナー少尉 )

アーウィン・レダー(ヨハン機関兵曹長 あだ名は幽霊) クラウス・ヴェンネマン(機関長)

オットー・ザンダー(トムゼン艦長)

ベルント・タウバー マルチン・ゼメルロッゲ クロード=オリヴィエ・ルドルフ

オリヴィエ・ストリッツェル ハインツ・ホーニヒ ウーヴェ・オクセンクネヒト

製作国:西ドイツ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント・批評

潜水艦映画として紛れもない傑作です。

元は連続TV映画だったというから驚きますが、135分の劇場映画に編集した手腕もお見事です。

緊張感と悲愴感漂う主題曲も胸に迫ります。『遊星からの物体X』テーマと同じテイストを感じます。

西ドイツのウォルフガング・ペーターゼン監督はここから世界に飛び立ちました。

運悪く封切り上映で鑑賞できなかった本作とようやく出会えました。スクリーンで観たなら星の数も増えるでしょう。

連続TV映画ゆえ、制作には二年を要したそうです。ほぼ無名だった役者陣は彼らの人生背景を与えられ、二年間の”拘束”を通じてその人格になりきり、同時に疲労の極に達し、そのことが映画に迫真のリアリティーを与えました。

映画版では彼らの背負った人生はほとんど省略されていますが、それでも彼らの存在に現実感がありありと感じられます。

この現実感は、昨今のほとんどの戦争映画からは感じ取れない類のものです。

それに加えて艦内の”臭気”も相当なもので、観ていて鼻がムズムズします。私ここでは眠れませんし、慣れて眠れるようになった自分が嫌です。

本作は、冒頭の酒場シーンと、二度のUボート・ブンカー(防空ドック)周辺のシーン、補給船内の短いシーンを除いて、ほぼ全編が狭いUボート内での映像となります。戦争自体が人間存在にとっての危機なのですから、その中でも狭い潜水艦内という設定は、人間の極限状態を表すにはもってこいの場面です。船やビル、航空機内などで閉じられた空間を不自然に用意しなくても、英雄でない普通の人間のギリギリの心理と行為が自ずと露出します。

米独映画『眼下の敵』では海上の駆逐艦と海中の潜水艦の息詰まる駆け引きが表現されましたが、本作ではもっとシンプルに、潜水艦内でほとんどのドラマが進行するわけです。そのドラマを一つ一つ書くことはしません。他の潜水艦映画と同じようなことが起きるだけです。

ただし、潜水艦の戦い、中でもドイツのそれに全くもって詳しくない私でも、実にツボを衝いた描写だと思ったディテールをいくつか紹介します。私の解釈が間違っているものもあるかもしれませんがそこはご容赦願います。

ラ・ロシェルブンガー(Wikipediaより):本作のUボートの母港です。ドイツ占領下のフランスに建設されました。

・前述のUボート・ブンカー(防空ドック)はUボートを生み、修理する場所です。極端に堅固に建造されたブンカーは、Uボートや乗組員にとって我が命を守ってくれる唯一の場所であり、安らぎの港であったはずです。本作のボートが出航する前にかなり長尺で内部が描写されたのは、その安全性をじっくり見せる意味もあったのでしょう。それだけに、本作最後で、このボートがブンカーの水路で破壊されてしまうことの衝撃が観客に伝わるのです。

・ソナーのping音が艦内に鳴り響く恐怖。ドイツのUボート対策に米英が開発したアクティブソナーは潜水艦戦争映画にはおなじみではあるけれど、駆逐艦の増援体制の充実と相まって、海域におけるドイツUボートの優勢はもはや過去のものであることを本作はソナーを用いて語っています。

・チャーチルという敵国首脳の悪口(批判ではなく、悪口雑言)を並べ立てるだけの自国放送に腹を立てた艦長は、敵国の音楽を流してナチスが牛耳る自国への皮肉な(理性に向けての)中和行動をとります。同時に、同乗するナチスの中尉に「信念があれば平気だろう」と皮肉を言い放ちます。このことに関しては次に一文を書き、本稿を終えます。

西ドイツや現在のドイツにとって、第二次大戦の戦争映画を製作する際には重要な方針があります。それはナチスを肯定しないこと。

世界史にどす黒いシミを残す民族虐殺を実行したナチスドイツの悪行はどう言う観点からも良い評価を与えるわけにはいかず、人類はこの史実を恥じながらも常に自省を続けることによって同じ繰り返しを防止する〜これは第二次大戦で人類が得た悲しい教訓です。とりわけ当の”本人”であるドイツにとっては重要な自省と教訓のデフォルトとなります。ナチス的なものをもう二度と生み出さないために。

しかしながら、あのナチス党の台頭を許したのはナチスとは無縁の一般ドイツ人であることもまた疑いようがなく、憲法が許したもっともらしい「緊急事態条項」と言う隙を認めていたことが愚かだったと言うほかはありません。

そのため、戦争映画やドラマを制作する際には、1)必ずナチス党に批判的であること 2)一般ドイツ軍人がナチスによる犠牲者ぶらないこと、つまりナチス独裁に対して皮肉を言うしかないこと と言う屈折した設定が必須になります。その点が創作活動としての足かせになるのは間違いありませんが、本作においてもこの基本方針は貫かれていて、私はドイツ人が自らの過去を永遠に反省する姿勢を保ち続けていることを清々しく感じているのです。

『U・ボート』Das Boot

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:1981年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ウォルフガング・ペーターゼン

原作:ロータル=ギュンター・ブーフハイム

音楽:クラウス・ドルディンガー

俳優:ユルゲン・プロフノウ(艦長:大尉)

ヘルバート・グリューネマイヤー(海軍報道班員ヴェルナー少尉 )

アーウィン・レダー(ヨハン機関兵曹長 あだ名は幽霊) クラウス・ヴェンネマン(機関長)

オットー・ザンダー(トムゼン艦長)

ベルント・タウバー マルチン・ゼメルロッゲ クロード=オリヴィエ・ルドルフ

オリヴィエ・ストリッツェル ハインツ・ホーニヒ ウーヴェ・オクセンクネヒト

製作国:西ドイツ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント・批評

潜水艦映画として紛れもない傑作です。

元は連続TV映画だったというから驚きますが、135分の劇場映画に編集した手腕もお見事です。

緊張感と悲愴感漂う主題曲も胸に迫ります。『遊星からの物体X』テーマと同じテイストを感じます。

西ドイツのウォルフガング・ペーターゼン監督はここから世界に飛び立ちました。

運悪く封切り上映で鑑賞できなかった本作とようやく出会えました。スクリーンで観たなら星の数も増えるでしょう。

連続TV映画ゆえ、制作には二年を要したそうです。ほぼ無名だった役者陣は彼らの人生背景を与えられ、二年間の”拘束”を通じてその人格になりきり、同時に疲労の極に達し、そのことが映画に迫真のリアリティーを与えました。

映画版では彼らの背負った人生はほとんど省略されていますが、それでも彼らの存在に現実感がありありと感じられます。

この現実感は、昨今のほとんどの戦争映画からは感じ取れない類のものです。

それに加えて艦内の”臭気”も相当なもので、観ていて鼻がムズムズします。私ここでは眠れませんし、慣れて眠れるようになった自分が嫌です。

本作は、冒頭の酒場シーンと、二度のUボート・ブンカー(防空ドック)周辺のシーン、補給船内の短いシーンを除いて、ほぼ全編が狭いUボート内での映像となります。戦争自体が人間存在にとっての危機なのですから、その中でも狭い潜水艦内という設定は、人間の極限状態を表すにはもってこいの場面です。船やビル、航空機内などで閉じられた空間を不自然に用意しなくても、英雄でない普通の人間のギリギリの心理と行為が自ずと露出します。

米独映画『眼下の敵』では海上の駆逐艦と海中の潜水艦の息詰まる駆け引きが表現されましたが、本作ではもっとシンプルに、潜水艦内でほとんどのドラマが進行するわけです。そのドラマを一つ一つ書くことはしません。他の潜水艦映画と同じようなことが起きるだけです。

ただし、潜水艦の戦い、中でもドイツのそれに全くもって詳しくない私でも、実にツボを衝いた描写だと思ったディテールをいくつか紹介します。私の解釈が間違っているものもあるかもしれませんがそこはご容赦願います。

ラ・ロシェルブンガー(Wikipediaより):本作のUボートの母港です。ドイツ占領下のフランスに建設されました。

・前述のUボート・ブンカー(防空ドック)はUボートを生み、修理する場所です。極端に堅固に建造されたブンカーは、Uボートや乗組員にとって我が命を守ってくれる唯一の場所であり、安らぎの港であったはずです。本作のボートが出航する前にかなり長尺で内部が描写されたのは、その安全性をじっくり見せる意味もあったのでしょう。それだけに、本作最後で、このボートがブンカーの水路で破壊されてしまうことの衝撃が観客に伝わるのです。

・ソナーのping音が艦内に鳴り響く恐怖。ドイツのUボート対策に米英が開発したアクティブソナーは潜水艦戦争映画にはおなじみではあるけれど、駆逐艦の増援体制の充実と相まって、海域におけるドイツUボートの優勢はもはや過去のものであることを本作はソナーを用いて語っています。

・チャーチルという敵国首脳の悪口(批判ではなく、悪口雑言)を並べ立てるだけの自国放送に腹を立てた艦長は、敵国の音楽を流してナチスが牛耳る自国への皮肉な(理性に向けての)中和行動をとります。同時に、同乗するナチスの中尉に「信念があれば平気だろう」と皮肉を言い放ちます。このことに関しては次に一文を書き、本稿を終えます。

西ドイツや現在のドイツにとって、第二次大戦の戦争映画を製作する際には重要な方針があります。それはナチスを肯定しないこと。

世界史にどす黒いシミを残す民族虐殺を実行したナチスドイツの悪行はどう言う観点からも良い評価を与えるわけにはいかず、人類はこの史実を恥じながらも常に自省を続けることによって同じ繰り返しを防止する〜これは第二次大戦で人類が得た悲しい教訓です。とりわけ当の”本人”であるドイツにとっては重要な自省と教訓のデフォルトとなります。ナチス的なものをもう二度と生み出さないために。

しかしながら、あのナチス党の台頭を許したのはナチスとは無縁の一般ドイツ人であることもまた疑いようがなく、憲法が許したもっともらしい「緊急事態条項」と言う隙を認めていたことが愚かだったと言うほかはありません。

そのため、戦争映画やドラマを制作する際には、1)必ずナチス党に批判的であること 2)一般ドイツ軍人がナチスによる犠牲者ぶらないこと、つまりナチス独裁に対して皮肉を言うしかないこと と言う屈折した設定が必須になります。その点が創作活動としての足かせになるのは間違いありませんが、本作においてもこの基本方針は貫かれていて、私はドイツ人が自らの過去を永遠に反省する姿勢を保ち続けていることを清々しく感じているのです。

2019年07月24日

『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』:ストレス解消にもならない

データ

『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』The Mummy

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:1999年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:スティーヴン・ソマーズ

俳優:ブレンダン・フレイザー レイチェル・ワイズ ジョン・ハナー アーノルド・ヴォスルー

ケヴィン・ジェイ・オコナー パトリシア・ヴェラスケス

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

『インディ・ジョーンズ 最後の聖戦』から十年、同じような興奮があるかなという期待も少しあったけれど、それよりもエジプト歴史、中でもミイラを考古学的に(少しは)探究しているのではないかという好奇心で映画館に行きました。甘かったと思いました。その折の印象を思い出してみますと、

画像きれい。

古ぼけた展開とありきたりの人物設定。

エジプト文明・文化への敬意のかけらも感じられない製作ぶり。

かといって人間の真実に迫る描写なし。

主役男優はイケメンだが演技力やスターオーラが不足。

といったところです。

とんでもない酷評になってしまいますから、記憶に頼って当ブログで書くのは遠慮していましたが、今回BS放送で放送があり、録画しました。

導入部分はしっかり観て、やがて2倍速・3倍速を駆使して記憶を蘇らせてみました。

ほぼ蘇りました。

残念ながら評価は変わりません。

レイチェル・ワイズさんのチャーミングさに免じて☆4にしておきます。ただ、学識ある女性という設定なのに、彼女の扱いはまるでキングコング映画のヒロインと同じ。

大作映画こそ人権性と知性が必要なんですぜ、たとえ飾りでも。

『ハムナプトラ/失われた砂漠の都』The Mummy

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:1999年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:スティーヴン・ソマーズ

俳優:ブレンダン・フレイザー レイチェル・ワイズ ジョン・ハナー アーノルド・ヴォスルー

ケヴィン・ジェイ・オコナー パトリシア・ヴェラスケス

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

『インディ・ジョーンズ 最後の聖戦』から十年、同じような興奮があるかなという期待も少しあったけれど、それよりもエジプト歴史、中でもミイラを考古学的に(少しは)探究しているのではないかという好奇心で映画館に行きました。甘かったと思いました。その折の印象を思い出してみますと、

画像きれい。

古ぼけた展開とありきたりの人物設定。

エジプト文明・文化への敬意のかけらも感じられない製作ぶり。

かといって人間の真実に迫る描写なし。

主役男優はイケメンだが演技力やスターオーラが不足。

といったところです。

とんでもない酷評になってしまいますから、記憶に頼って当ブログで書くのは遠慮していましたが、今回BS放送で放送があり、録画しました。

導入部分はしっかり観て、やがて2倍速・3倍速を駆使して記憶を蘇らせてみました。

ほぼ蘇りました。

残念ながら評価は変わりません。

レイチェル・ワイズさんのチャーミングさに免じて☆4にしておきます。ただ、学識ある女性という設定なのに、彼女の扱いはまるでキングコング映画のヒロインと同じ。

大作映画こそ人権性と知性が必要なんですぜ、たとえ飾りでも。

2019年07月24日

『悪魔のいけにえ』:チェーンソウ殺人と言えばこれですから

データ

『悪魔のいけにえ』The Texas Chain Saw Massacre

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:1974年

鑑賞:封切り後にレンタルビデオで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴(公開40周年記念版)。

監督:トビー・フーパー

俳優:マリリン・バーンズ(サリー) ポール・A・パーテイン(フランクリン)

ガンナー・ハンセン(レザーフェイス) エド・ニール(ヒッチハイカー) ジム・シードウ(父、コック)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

いわゆるスプラッタ・ホラーのジャンルの中では最高傑作ではないでしょうか。

以降のホラー映画に大きな影響を与えました。

もったいぶらないでいきなり登場するレザーフェイス、

真に迫る金切り声をひたすら叫んで逃げ続けるサリー、

カナヅチを握る力もない超長寿のじい様がそれでも持たされれば振り下ろす姿、

それを面白がりすぎる子や孫たち、

BGMがなくただ効果音が響き渡ること、

ガソリンスタンドで人肉バーベキューを食べさせられても気づかぬ若者たち、

血しぶきが飛ばないのに残酷さを感じさせる殺人シーン、

殺戮に失敗したレザーフェイスがチェーンソーを振りながら踊る美しい場面、

そして低予算ゆえの荒い粒子の映像が時々揺れるドキュメンタリータッチ。

笑っていいのか怖がっていいのかわからないまま観客は映像に翻弄されていきます。

場所は米国中西部。テキサスあたり。かつての牛の屠殺場の存在が伏線としてはられています。

もっとも洋の東西を問わず牛馬を屠る仕事人は真剣で仕事は神聖です。この殺人鬼と同一次元に感じてはなりません。観客はこの点はしっかりおさえておかなければなりません。

邦題は例によって安直。悪魔は関係ありません。殺人鬼家族は悪魔ではなく、人間たちです。デフォルメされた部分を削ぎとれば、なに、どこででも起こりそうな事件かもしれません。ただアジアのような人口密度が高い地域では実行が難しいので、そういう意味ではアメリカらしい犯罪と言えそうです。

『悪魔のいけにえ』The Texas Chain Saw Massacre

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:1974年

鑑賞:封切り後にレンタルビデオで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴(公開40周年記念版)。

監督:トビー・フーパー

俳優:マリリン・バーンズ(サリー) ポール・A・パーテイン(フランクリン)

ガンナー・ハンセン(レザーフェイス) エド・ニール(ヒッチハイカー) ジム・シードウ(父、コック)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

いわゆるスプラッタ・ホラーのジャンルの中では最高傑作ではないでしょうか。

以降のホラー映画に大きな影響を与えました。

もったいぶらないでいきなり登場するレザーフェイス、

真に迫る金切り声をひたすら叫んで逃げ続けるサリー、

カナヅチを握る力もない超長寿のじい様がそれでも持たされれば振り下ろす姿、

それを面白がりすぎる子や孫たち、

BGMがなくただ効果音が響き渡ること、

ガソリンスタンドで人肉バーベキューを食べさせられても気づかぬ若者たち、

血しぶきが飛ばないのに残酷さを感じさせる殺人シーン、

殺戮に失敗したレザーフェイスがチェーンソーを振りながら踊る美しい場面、

そして低予算ゆえの荒い粒子の映像が時々揺れるドキュメンタリータッチ。

笑っていいのか怖がっていいのかわからないまま観客は映像に翻弄されていきます。

場所は米国中西部。テキサスあたり。かつての牛の屠殺場の存在が伏線としてはられています。

もっとも洋の東西を問わず牛馬を屠る仕事人は真剣で仕事は神聖です。この殺人鬼と同一次元に感じてはなりません。観客はこの点はしっかりおさえておかなければなりません。

邦題は例によって安直。悪魔は関係ありません。殺人鬼家族は悪魔ではなく、人間たちです。デフォルメされた部分を削ぎとれば、なに、どこででも起こりそうな事件かもしれません。ただアジアのような人口密度が高い地域では実行が難しいので、そういう意味ではアメリカらしい犯罪と言えそうです。

2019年05月30日

『じゃりン子チエ』:明日は明日の太陽がピカピカやねん

データ

『じゃりン子チエ』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:1981年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:高畑勲

原作:はるき悦巳『じゃりン子チエ』

声優:中山千夏(チエ) 西川のりお(テツ) 三林京子(ヨシ江) 京唄子(おバァ) 鳳啓助(おジィ)

西川きよし(小鉄) 横山やすし(アントニオ・ジュニア) 上方よしお(ミツル) 芦屋雁之助(社長)

笑福亭仁鶴(花井拳骨) 桂三枝(花井先生) 島田紳助(マサル) 松本竜介(シゲオ)

ザ・ぼんち オール阪神 オール巨人

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

https://www.videomarket.jp/title/187122/sA187122001999H01

コメント

原作漫画『じゃりン子チエ』(はるき悦巳作)は漫画アクションで197810.12号から1997.8.19号まで連載された長寿漫画です。

私は愛読者でした。

シンプルにコメントすると、原作漫画やTVアニメをご存じない方にはおすすめしたいアニメです。

なぜなら、原作の持つ、いえdeepな大阪の街がかもし出す愛らしさが本作で十分に表現されているからです。

そしてその愛らしさは、私たちすべての日本列島庶民(≠日本人)が作り上げた生活や社会の匂いと同じだからです。

大阪、中でも本作の舞台西成区は極端な例であるにすぎません。

一方、傑作原作漫画の愛読者や名作TVアニメを愛した人にとっては、わざわざどうしても観なければならない映画とは言えません。原作には膨大な登場人物による膨大なエピソードがあります。その分だけ笑いや哀感があるのは当然です。ところが本作は110分の中に絞り込むため、チエとテツととヨシ江、つまり家族に的を絞って描かれているからです。(ただ、よく知っているエピソードを、家族中心にまとめるとどうなるのか、その興味で鑑賞されるのはアリだと思います。)

また、原作漫画の魅力の一つは、はるき悦巳さんの描く線の魅力だと思います。専門的なことはわかりませんが、はるきさんの線は単純ではありません。そういう複雑な線で描かれた漫画は、初めからペーソスが漂っています。これはあくまで私の主観ですが、たぶん共感してくださる方は多いと思います。アニメ化するとどうしても線はシンプルになり、その分哀愁は減じます。

とはいえともあれ、本作がとてもよくできた劇場版アニメであることは疑えません。さすが高畑さんと申し上げるべきでしょう。

最後に、声優のラインアップについて一言申し述べます。

特筆すべき声優は、中山千夏さん・芦屋雁之助さん・笑福亭仁鶴さん・京唄子さん。中でも演じ分けが必要な役所に中山千夏さんと芦屋雁之助さんという達人を配したことが成功の大きな一因でした。

西川のりおさんは決して上手ではありませんが、一本調子なテツにはこの声しかありえなかったように今は思います。

個人的に残念なのは、コテツ・ジュニアの猫の声と、マサルやシゲルのような子供の声におっさんくさい声を配したところ。

原作の愛読者には、脳内で登場人物の声がすでに響いていましたから。

『じゃりン子チエ』

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:1981年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:高畑勲

原作:はるき悦巳『じゃりン子チエ』

声優:中山千夏(チエ) 西川のりお(テツ) 三林京子(ヨシ江) 京唄子(おバァ) 鳳啓助(おジィ)

西川きよし(小鉄) 横山やすし(アントニオ・ジュニア) 上方よしお(ミツル) 芦屋雁之助(社長)

笑福亭仁鶴(花井拳骨) 桂三枝(花井先生) 島田紳助(マサル) 松本竜介(シゲオ)

ザ・ぼんち オール阪神 オール巨人

製作国:日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

https://www.videomarket.jp/title/187122/sA187122001999H01

コメント

原作漫画『じゃりン子チエ』(はるき悦巳作)は漫画アクションで197810.12号から1997.8.19号まで連載された長寿漫画です。

私は愛読者でした。

シンプルにコメントすると、原作漫画やTVアニメをご存じない方にはおすすめしたいアニメです。

なぜなら、原作の持つ、いえdeepな大阪の街がかもし出す愛らしさが本作で十分に表現されているからです。

そしてその愛らしさは、私たちすべての日本列島庶民(≠日本人)が作り上げた生活や社会の匂いと同じだからです。

大阪、中でも本作の舞台西成区は極端な例であるにすぎません。

一方、傑作原作漫画の愛読者や名作TVアニメを愛した人にとっては、わざわざどうしても観なければならない映画とは言えません。原作には膨大な登場人物による膨大なエピソードがあります。その分だけ笑いや哀感があるのは当然です。ところが本作は110分の中に絞り込むため、チエとテツととヨシ江、つまり家族に的を絞って描かれているからです。(ただ、よく知っているエピソードを、家族中心にまとめるとどうなるのか、その興味で鑑賞されるのはアリだと思います。)

また、原作漫画の魅力の一つは、はるき悦巳さんの描く線の魅力だと思います。専門的なことはわかりませんが、はるきさんの線は単純ではありません。そういう複雑な線で描かれた漫画は、初めからペーソスが漂っています。これはあくまで私の主観ですが、たぶん共感してくださる方は多いと思います。アニメ化するとどうしても線はシンプルになり、その分哀愁は減じます。

とはいえともあれ、本作がとてもよくできた劇場版アニメであることは疑えません。さすが高畑さんと申し上げるべきでしょう。

最後に、声優のラインアップについて一言申し述べます。

特筆すべき声優は、中山千夏さん・芦屋雁之助さん・笑福亭仁鶴さん・京唄子さん。中でも演じ分けが必要な役所に中山千夏さんと芦屋雁之助さんという達人を配したことが成功の大きな一因でした。

西川のりおさんは決して上手ではありませんが、一本調子なテツにはこの声しかありえなかったように今は思います。

個人的に残念なのは、コテツ・ジュニアの猫の声と、マサルやシゲルのような子供の声におっさんくさい声を配したところ。

原作の愛読者には、脳内で登場人物の声がすでに響いていましたから。

2019年05月26日

『ブルー・スチール』:J.L.カーティスさんの演技を楽しみましょう

データ

『ブルー・スチール』

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:1990年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:キャスリン・ビグロー

製作:オリヴァー・ストーン、エドワード・R・プレスマン

俳優:ジェイミー・リー・カーティス ロン・シルヴァー クランシー・ブラウン ルイーズ・フレッチャー

エリザベス・ペーニャ フィリップ・ボスコ ケヴィン・ダン トム・サイズモア

リチャード・ジェンキンス マット・クレイヴン

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

WOWOWより

コメント

『エイリアン』(1979)、『羊たちの沈黙』(1991)、『スリー・ビルボード』(2017)の三作品を足して5で割ったような作品でした。

三作品と同じく女性が活躍する映画なのですが、(未来が舞台の『エイリアン』はさておき)『羊』や『スリー』ほどの男性中心職場でのミソジニー(女性蔑視)は描かれません。

また、『エイリアン』におけるウェイラン・ユタニ社や『スリー』の閉鎖的田舎町のような分厚い壁も登場しません。

悪役・敵役の設定にも魅力が感じられません。(ま、レクター博士やエイリアンは特別ですけれど。)

主人公ミーガン個人の正義感だけで突っ走る作品ですから、どうしても話が浅くまたは小さくなってしまいます。

ちなみに、同監督の社会派作品『デトロイト』でも、残念ながら掘り下げ不足を感じましたから、ビグロー監督は映画に哲学性は必要ないとするタイプかもしれません。

悪役男性はストーカー、主人公の女性は警官、という設定は目新しく感じました。

映像には雰囲気が漂っています。

DV父親が登場します。ミーガンが警察官を志望した隠れた動機なのかと予測しましたが、それらしい示唆はありません。

とってつけたような印象で、ミーガンのリアルさを補強しないのです。ここも掘り下げ不足です。

ただ、母親役に『カッコーの巣の上で』のあの看護師長を演じたルイーズ・フレッチャー さんが起用されていて、なんだかとても喜んだ私です。

ブルー・スチールとは青光りする鋼鉄の銃のこと。

銃の生々しさはたっぷり表現されていました。

退屈はしません。一気に最後まで見ることのできる引き締まった作品です。

主演のジェイミー・リー・カーティスさんのキリリとした表情と時折見せる笑顔には魅了されます。

ミーガン頑張れ!志村ミーガンうしろ!

『ブルー・スチール』

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:1990年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:キャスリン・ビグロー

製作:オリヴァー・ストーン、エドワード・R・プレスマン

俳優:ジェイミー・リー・カーティス ロン・シルヴァー クランシー・ブラウン ルイーズ・フレッチャー

エリザベス・ペーニャ フィリップ・ボスコ ケヴィン・ダン トム・サイズモア

リチャード・ジェンキンス マット・クレイヴン

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

WOWOWより

コメント

『エイリアン』(1979)、『羊たちの沈黙』(1991)、『スリー・ビルボード』(2017)の三作品を足して5で割ったような作品でした。

三作品と同じく女性が活躍する映画なのですが、(未来が舞台の『エイリアン』はさておき)『羊』や『スリー』ほどの男性中心職場でのミソジニー(女性蔑視)は描かれません。

また、『エイリアン』におけるウェイラン・ユタニ社や『スリー』の閉鎖的田舎町のような分厚い壁も登場しません。

悪役・敵役の設定にも魅力が感じられません。(ま、レクター博士やエイリアンは特別ですけれど。)

主人公ミーガン個人の正義感だけで突っ走る作品ですから、どうしても話が浅くまたは小さくなってしまいます。

ちなみに、同監督の社会派作品『デトロイト』でも、残念ながら掘り下げ不足を感じましたから、ビグロー監督は映画に哲学性は必要ないとするタイプかもしれません。

悪役男性はストーカー、主人公の女性は警官、という設定は目新しく感じました。

映像には雰囲気が漂っています。

DV父親が登場します。ミーガンが警察官を志望した隠れた動機なのかと予測しましたが、それらしい示唆はありません。

とってつけたような印象で、ミーガンのリアルさを補強しないのです。ここも掘り下げ不足です。

ただ、母親役に『カッコーの巣の上で』のあの看護師長を演じたルイーズ・フレッチャー さんが起用されていて、なんだかとても喜んだ私です。

ブルー・スチールとは青光りする鋼鉄の銃のこと。

銃の生々しさはたっぷり表現されていました。

退屈はしません。一気に最後まで見ることのできる引き締まった作品です。

主演のジェイミー・リー・カーティスさんのキリリとした表情と時折見せる笑顔には魅了されます。

ミーガン頑張れ!

2019年05月24日

『E.T.』:ドリュー・バリモアさんの独壇場

データ

『E.T.』

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:1982年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:スティーヴン・スピルバーグ

音楽:ジョン・ウィリアムス

俳優:ヘンリー・トーマス (エリオット) ドリュー・バリモア (ガーティ)

ロバート・マクノートン(マイケル)ディー・ウォーレス (メアリー)

ピーター・コヨーテ(キーズ)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

予告編より

コメント

私の評価は高くありません。

E.T.と子供たちとのやりとりなど好きなシーンはいくつもあり、音楽も良いのですが、物語自体に感動する要素が乏しいのです。

終わってみれば予定調和。

あれ?それならE.T.は逃げなくても良かったのでは?

すべての原因は、初見時の私の年齢(32歳)にあるのでしょう。

封切り時に大スクリーンで鑑賞したのですが、小学生の頃に親に連れられて見たディズニーの当たり障りない映画を思い出すばかり。

11歳年下の妻は今も心が動かされるようですから、私には遅すぎた映画なのでしょうね。

出だしは良かったのです。

(混線した記憶では軍隊の編み上げブーツと)保安官のごついキーホルダーのアップ。

E.T.は捕獲され、秘密裏に研究され、いつか廃棄されるのかと思わせる捜索の不気味さが感じられました。

ここまではハラハラしたのですが、どうやら官憲は見掛け倒しだった模様。

最大の不満は、E.T.。いえ、めちゃ可愛いんですけれど、でもしかしどう見ても全裸な上、素手で植物を採取する。

宇宙船が汚染される心配がない、という設定がどうにも納得できません。

幼児のような行動は、スピルバーグさんのエイリアン観の幼児性の現れではないのかと思いました。チョコに釣られるからこそ可愛いのですが、チョコに釣られるなら地球のペット並みではないのか、と感じました。

また、オトナたちの演技がどうも今一歩で残念でした。

32歳の限界なんでしょうね。

もちろんドリュー・バリモアさん(公開時で7歳)には驚かされました。

ドリュー・バリモア、E.T.と出会う!

これが私にとって本作の総括です。

『E.T.』

評価:☆☆☆☆☆・・・・・

年度:1982年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。2019年BS/CSで再視聴。

監督:スティーヴン・スピルバーグ

音楽:ジョン・ウィリアムス

俳優:ヘンリー・トーマス (エリオット) ドリュー・バリモア (ガーティ)

ロバート・マクノートン(マイケル)ディー・ウォーレス (メアリー)

ピーター・コヨーテ(キーズ)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

予告編より

コメント

私の評価は高くありません。

E.T.と子供たちとのやりとりなど好きなシーンはいくつもあり、音楽も良いのですが、物語自体に感動する要素が乏しいのです。

終わってみれば予定調和。

あれ?それならE.T.は逃げなくても良かったのでは?

すべての原因は、初見時の私の年齢(32歳)にあるのでしょう。

封切り時に大スクリーンで鑑賞したのですが、小学生の頃に親に連れられて見たディズニーの当たり障りない映画を思い出すばかり。

11歳年下の妻は今も心が動かされるようですから、私には遅すぎた映画なのでしょうね。

出だしは良かったのです。

(混線した記憶では軍隊の編み上げブーツと)保安官のごついキーホルダーのアップ。

E.T.は捕獲され、秘密裏に研究され、いつか廃棄されるのかと思わせる捜索の不気味さが感じられました。

ここまではハラハラしたのですが、どうやら官憲は見掛け倒しだった模様。

最大の不満は、E.T.。いえ、めちゃ可愛いんですけれど、でもしかしどう見ても全裸な上、素手で植物を採取する。

宇宙船が汚染される心配がない、という設定がどうにも納得できません。

幼児のような行動は、スピルバーグさんのエイリアン観の幼児性の現れではないのかと思いました。チョコに釣られるからこそ可愛いのですが、チョコに釣られるなら地球のペット並みではないのか、と感じました。

また、オトナたちの演技がどうも今一歩で残念でした。

32歳の限界なんでしょうね。

もちろんドリュー・バリモアさん(公開時で7歳)には驚かされました。

ドリュー・バリモア、E.T.と出会う!

これが私にとって本作の総括です。

2019年05月22日

『日曜日には鼠を殺せ』:渋苦い名作

データ

『日曜日には鼠を殺せ』Behold a Pale Horse

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:1964年

鑑賞:いつかどこかで鑑賞した記憶が。十代の頃だったのだろうか。2019年BS/CSで再視聴。

監督:フレッド・ジンネマン

原作:エメリック・プレスバーガー 『Killing a Mouse on Sunday』

音楽:モーリス・ジャール

俳優:グレゴリー・ペック (マヌエル) アンソニー・クイン (署長) オマー・シャリフ (神父)

レイモン・ペルグラン (カルロス) マリエット・アンジェレッティ(パコ)

ミルドレッド・ダンノック(マヌエルの母)クリスチャン・マルカン(警部補)

パオロ・ストッパ(ペデロ)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

DVDより

コメント、批評

豪華キャストを起用しながら、地味で渋くてほろ苦い作品です。

観客が登場人物の心や行いの動きにあるときは寄り添い、あるときは疑問を抱きながら没入していける名作だと思います。

この機会に数えてみたのですが、フレッド・ジンネマン監督作品歴は、本作で7作目になります。

私には珍しく、よく観ている監督です。

製作年度順に並べてみると、

『山河遥かなり』 (1947)→『真昼の決闘 』(1952)→『地上より永遠に』 (1953)→『尼僧物語』(1959)→『日曜日には鼠を殺せ』 (1964)→『ジャッカルの日』 (1973)→『ジュリア』 (1977)

いずれも名作と呼んで良い作品群ではないでしょうか。

(ただ、『山河』の内容は正直おぼえていません。また、『地上』は若い日の私にはイマイチ食い込みませんでした。)

ジンネマン監督はユダヤ系ドイツ人としてウィーンに生まれました。1929年、世界大恐慌の引き金になった株価大暴落のその日に米国に渡り、映画界に飛び込みます。オーストリアに住み続けた両親はホロコーストで殺されています。

戦後のアメリカは、いわゆる「赤狩り」の嵐が吹き荒れました。ジンネマン監督自身はレッドリストに乗らなかったようですが、そのさなかに製作された『真昼の決闘』には、その理不尽なアメリカンファシズムへの批判が色濃く反映されている、と私は思います。

このような人生が彼の作品を社会派に思わせているところがありますが、社会派というより信念派または生き方派(それらの用語はありません)のように私は受け止めています。

そのような私の解釈から判断すれば、本作『日曜日には鼠を殺せ』はぴったり符合する内容になっています。

”日曜日(安息日)に鼠を殺した猫は、翌日吊るされる(殺される)”という言い回しは、かつてのキリスト教、中でも清教徒の間での格言であった、と聞いています。安息日には決して労働してはならないという戒律を表す一種の寓話でしょう。

これが原作小説の題名であり、本作品の邦題でもあります。まだ原作は未読ですので、この題名についてあれこれ考えあぐねてしまいます。

主人公マヌエルを猫だとすると、彼はスペイン内乱の戦士として多くのファシストを殺傷してきました。ならばいつかは彼自身が殺される番になります。

ただこういう言い方では「因果応報」の説明にはなっても安息日に仕事をしてはいけないという戒律を彼がどう破ったかの説明にはなりません。なかなか難問なのです。

題名はさておいて、ストーリーの導入を語りましょう。

スペイン内乱は、<民主派>対<ファシズム派>に国内が二分した凄惨な争いでした。

主人公マヌエルは民主派の闘士で、ファシズム派を散々手こずらせた男でした。

民主派の軍が敗北して国外に撤退するとき、脱出せざるを得ない自分に心底腹を立ててスペインに戻ろうとした描写があります。うまいですね、これでマヌエルの激しい生き方や固い信念がわかります。いえ、それがいつまでも続くわけじゃないのですが、、、そこがこの映画のミソです。

※スペイン内乱とその後については、下記二作品の項で触れています。よろしければ参照ください。

『マーシュランド』

『パンズ・ラビリンス』

マヌエルがスペインに近いフランスのとある村に住んで20年。なんども国境を越えてレジスタンス活動を行ったこともありますが、今はもうすっかり落魄して見る影も無い自堕落な生活ぶり。しかしスペインから密入国してきた少年の頼みを断る場面ではむやみにイラついた様子を見せます。これは、現在の自分の生活、つまりは生き方に満足してはいないことを示します。レジスタンスの甲斐がないスペインやスペイン人を憎んで自己憐憫に浸っているのか、はたまた自分の無力さに絶望しているのか。観客は”かつて理想のために戦い、今は長い挫折の期間を過ごしている人間”の気持ちを想像しなければなりません。ジンネマン監督が本作を製作した1964年なら容易に想像できた人が多かったと思いますが、現在の日本ではどうでしょう。観客の生き方が生ぬるくなったとき、評価が下がる類の映画だと思いました。

少年の頼みとは、自分の母を拷問死させた警察署長を暗殺してくれというものです。少年の母はマヌエルのフランスの隠れ場所を白状しろ、と警察に迫られていたのでした。母親はそれを隠し通して殺されました。つまり少年は、母の死はマヌエルのせいだというのです。

甘い映画なら、ここでハッと気づいた主人公が、少年の頼みを聞き入れてスペインに戻る、という筋立てになるのでしょう。ところがジンネマン監督はきちんと人間を描きます。マヌエルは少年の依頼を邪険に拒みます。リアルです。彼の挫折と屈折はもっと深いのです。同時に、少年の母が自分の秘密を守るために死んだとしても、それに動じるような温かい心がとっくに死んでいたことを意味します。果たしてそれはここ20年の逃亡生活のせいだけでしょうか。あるいは戦士時代からそうだったのでしょうか。ここもまた本作のミソとなります。

以上、導入部のあらすじでした。

この先もこのような分析・解説を加えていくと、本作の批評は膨大な分量になりますので、あとはご自身でご覧ください。

私が言いたいことの7割くらいは書いてしまいましたので。

苦みばしった役所が似合うグレゴリー・ペックさんが本領発揮しています。

それにもまして、物語のもっとも重要なキーパーソンになるカトリック聖職者を演じたオマー・シャリフさんが好演しています。

念の為付け加えますと、カトリック教会は一貫してフランコ=独裁者=ファシズム派でした。つまり神父はマヌエルにとっては許すことのできない人物であることになります。そこだけ押さえておいていただければ、あとは、マヌエルがなぜスペインに戻ったのか、その理由を観客ひとりひとりが考えていけば本作鑑賞は終了します。

ただ、私がたぶんずっと忘れないであろう名場面、、弾むサッカーボールのシーンを皆さんも感銘を受けるのかどうか、そこはちょっぴり知りたいところです。

『日曜日には鼠を殺せ』Behold a Pale Horse

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:1964年

鑑賞:いつかどこかで鑑賞した記憶が。十代の頃だったのだろうか。2019年BS/CSで再視聴。

監督:フレッド・ジンネマン

原作:エメリック・プレスバーガー 『Killing a Mouse on Sunday』

音楽:モーリス・ジャール

俳優:グレゴリー・ペック (マヌエル) アンソニー・クイン (署長) オマー・シャリフ (神父)

レイモン・ペルグラン (カルロス) マリエット・アンジェレッティ(パコ)

ミルドレッド・ダンノック(マヌエルの母)クリスチャン・マルカン(警部補)

パオロ・ストッパ(ペデロ)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

DVDより

コメント、批評

豪華キャストを起用しながら、地味で渋くてほろ苦い作品です。

観客が登場人物の心や行いの動きにあるときは寄り添い、あるときは疑問を抱きながら没入していける名作だと思います。

この機会に数えてみたのですが、フレッド・ジンネマン監督作品歴は、本作で7作目になります。

私には珍しく、よく観ている監督です。

製作年度順に並べてみると、

『山河遥かなり』 (1947)→『真昼の決闘 』(1952)→『地上より永遠に』 (1953)→『尼僧物語』(1959)→『日曜日には鼠を殺せ』 (1964)→『ジャッカルの日』 (1973)→『ジュリア』 (1977)

いずれも名作と呼んで良い作品群ではないでしょうか。

(ただ、『山河』の内容は正直おぼえていません。また、『地上』は若い日の私にはイマイチ食い込みませんでした。)

ジンネマン監督はユダヤ系ドイツ人としてウィーンに生まれました。1929年、世界大恐慌の引き金になった株価大暴落のその日に米国に渡り、映画界に飛び込みます。オーストリアに住み続けた両親はホロコーストで殺されています。

戦後のアメリカは、いわゆる「赤狩り」の嵐が吹き荒れました。ジンネマン監督自身はレッドリストに乗らなかったようですが、そのさなかに製作された『真昼の決闘』には、その理不尽なアメリカンファシズムへの批判が色濃く反映されている、と私は思います。

このような人生が彼の作品を社会派に思わせているところがありますが、社会派というより信念派または生き方派(それらの用語はありません)のように私は受け止めています。

そのような私の解釈から判断すれば、本作『日曜日には鼠を殺せ』はぴったり符合する内容になっています。

”日曜日(安息日)に鼠を殺した猫は、翌日吊るされる(殺される)”という言い回しは、かつてのキリスト教、中でも清教徒の間での格言であった、と聞いています。安息日には決して労働してはならないという戒律を表す一種の寓話でしょう。

これが原作小説の題名であり、本作品の邦題でもあります。まだ原作は未読ですので、この題名についてあれこれ考えあぐねてしまいます。

主人公マヌエルを猫だとすると、彼はスペイン内乱の戦士として多くのファシストを殺傷してきました。ならばいつかは彼自身が殺される番になります。

ただこういう言い方では「因果応報」の説明にはなっても安息日に仕事をしてはいけないという戒律を彼がどう破ったかの説明にはなりません。なかなか難問なのです。

題名はさておいて、ストーリーの導入を語りましょう。

スペイン内乱は、<民主派>対<ファシズム派>に国内が二分した凄惨な争いでした。

主人公マヌエルは民主派の闘士で、ファシズム派を散々手こずらせた男でした。

民主派の軍が敗北して国外に撤退するとき、脱出せざるを得ない自分に心底腹を立ててスペインに戻ろうとした描写があります。うまいですね、これでマヌエルの激しい生き方や固い信念がわかります。いえ、それがいつまでも続くわけじゃないのですが、、、そこがこの映画のミソです。

※スペイン内乱とその後については、下記二作品の項で触れています。よろしければ参照ください。

『マーシュランド』

『パンズ・ラビリンス』

マヌエルがスペインに近いフランスのとある村に住んで20年。なんども国境を越えてレジスタンス活動を行ったこともありますが、今はもうすっかり落魄して見る影も無い自堕落な生活ぶり。しかしスペインから密入国してきた少年の頼みを断る場面ではむやみにイラついた様子を見せます。これは、現在の自分の生活、つまりは生き方に満足してはいないことを示します。レジスタンスの甲斐がないスペインやスペイン人を憎んで自己憐憫に浸っているのか、はたまた自分の無力さに絶望しているのか。観客は”かつて理想のために戦い、今は長い挫折の期間を過ごしている人間”の気持ちを想像しなければなりません。ジンネマン監督が本作を製作した1964年なら容易に想像できた人が多かったと思いますが、現在の日本ではどうでしょう。観客の生き方が生ぬるくなったとき、評価が下がる類の映画だと思いました。

少年の頼みとは、自分の母を拷問死させた警察署長を暗殺してくれというものです。少年の母はマヌエルのフランスの隠れ場所を白状しろ、と警察に迫られていたのでした。母親はそれを隠し通して殺されました。つまり少年は、母の死はマヌエルのせいだというのです。

甘い映画なら、ここでハッと気づいた主人公が、少年の頼みを聞き入れてスペインに戻る、という筋立てになるのでしょう。ところがジンネマン監督はきちんと人間を描きます。マヌエルは少年の依頼を邪険に拒みます。リアルです。彼の挫折と屈折はもっと深いのです。同時に、少年の母が自分の秘密を守るために死んだとしても、それに動じるような温かい心がとっくに死んでいたことを意味します。果たしてそれはここ20年の逃亡生活のせいだけでしょうか。あるいは戦士時代からそうだったのでしょうか。ここもまた本作のミソとなります。

以上、導入部のあらすじでした。

この先もこのような分析・解説を加えていくと、本作の批評は膨大な分量になりますので、あとはご自身でご覧ください。

私が言いたいことの7割くらいは書いてしまいましたので。

苦みばしった役所が似合うグレゴリー・ペックさんが本領発揮しています。

それにもまして、物語のもっとも重要なキーパーソンになるカトリック聖職者を演じたオマー・シャリフさんが好演しています。

念の為付け加えますと、カトリック教会は一貫してフランコ=独裁者=ファシズム派でした。つまり神父はマヌエルにとっては許すことのできない人物であることになります。そこだけ押さえておいていただければ、あとは、マヌエルがなぜスペインに戻ったのか、その理由を観客ひとりひとりが考えていけば本作鑑賞は終了します。

ただ、私がたぶんずっと忘れないであろう名場面、、弾むサッカーボールのシーンを皆さんも感銘を受けるのかどうか、そこはちょっぴり知りたいところです。

2019年05月18日

『主戦場』:討論のお手本

データ

『主戦場』SHUSENJO: THE MAIN BATTLEGROUND OF THE COMFORT WOMEN ISSUE

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:2018年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。

監督:ミキ・デザキ Miki Dezaki

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

大阪十三の「七藝」で観たのですが、日曜日とはいえこのような硬派なドキュメンタリーとしては異例の立見客がおおぜい居ました。

上映回数も1回から2回に増えていました。

ドキュメンタリー映画の秀作です。

米国人監督の立ち位置はもちろん明確ですが、しかし、

スリリングで論理的で啓蒙的で公正な映像作品です。

いわゆる「慰安婦問題」の争点・論点を整理し、両論併記の形で模擬討論を行う趣向です。

少なくとも慰安婦問題に良い落着をみるまでの期間は、日本の高校での必修教材にすればどうでしょう。

おまけに文科省が進めたがっている討論授業の良いお手本になりますよ。

絶賛公開中ですので、今の時点で内容について書くのはやめておきます。(後日補筆するつもりです。)

ただ一つだけアドバイスさせていただければ、

自分の論理や自説の根拠に自信がないときの人の表情がよくわかりますから、そのあたりに注目をなさってください。

論理的で客観的な学問的手法で真実を追求している人と、初めから自分に都合のいい結論にしがみついていて、そのために屁理屈を唱えている人との差があからさまにわかります。

そのため、たとえ慰安婦問題に関心が持てなくても、映画が好きで役者の演技を見慣れている人にはとても面白く、かつまた勉強になるはずです。

ドキュメンタリー映画の新しい魅力を見つけた気がしました。

コメント2

実は、本作を観る前日、偶然に「従軍慰安婦」を題材にした演劇を鑑賞したところでした。

きむきがんさんの一人芝居『キャラメル』(劇団石)です。

素晴らしい出来栄えでしたが、それは別に記事にしたいと思います。

大阪で宿泊したのは、コリアタウン近くのゲストハウス。

何だか朝鮮にどっぷり浸かった二日間でした。

なお、批評を書くことは本作の内容に触れることになりますので、今は控えておきます。

ただ、批評ではなく単なる述懐を一言。

数十年前は「強制連行」や「性奴隷」か否か、などが争点になるどころか、

慰安所の存在自体がなかなか認知されなかったのでした。

水木しげるさんの漫画を伝えたり、中曽根元首相の軍人時代の記録を見せたりしながら、慰安所は実在したのだよ、と言うのが一般人の私にはせいぜいのことでした。

恥部なんでしょうね、大日本帝国を美化したい人たちには。

戸川純さんが『極東慰安唱歌』を発表したのは1985年のことでした。

参考まで。

『主戦場』SHUSENJO: THE MAIN BATTLEGROUND OF THE COMFORT WOMEN ISSUE

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:2018年

鑑賞:封切り時にスクリーンで鑑賞。

監督:ミキ・デザキ Miki Dezaki

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

大阪十三の「七藝」で観たのですが、日曜日とはいえこのような硬派なドキュメンタリーとしては異例の立見客がおおぜい居ました。

上映回数も1回から2回に増えていました。

ドキュメンタリー映画の秀作です。

米国人監督の立ち位置はもちろん明確ですが、しかし、

スリリングで論理的で啓蒙的で公正な映像作品です。

いわゆる「慰安婦問題」の争点・論点を整理し、両論併記の形で模擬討論を行う趣向です。

少なくとも慰安婦問題に良い落着をみるまでの期間は、日本の高校での必修教材にすればどうでしょう。

おまけに文科省が進めたがっている討論授業の良いお手本になりますよ。

絶賛公開中ですので、今の時点で内容について書くのはやめておきます。(後日補筆するつもりです。)

ただ一つだけアドバイスさせていただければ、

自分の論理や自説の根拠に自信がないときの人の表情がよくわかりますから、そのあたりに注目をなさってください。

論理的で客観的な学問的手法で真実を追求している人と、初めから自分に都合のいい結論にしがみついていて、そのために屁理屈を唱えている人との差があからさまにわかります。

そのため、たとえ慰安婦問題に関心が持てなくても、映画が好きで役者の演技を見慣れている人にはとても面白く、かつまた勉強になるはずです。

ドキュメンタリー映画の新しい魅力を見つけた気がしました。

コメント2

実は、本作を観る前日、偶然に「従軍慰安婦」を題材にした演劇を鑑賞したところでした。

きむきがんさんの一人芝居『キャラメル』(劇団石)です。

素晴らしい出来栄えでしたが、それは別に記事にしたいと思います。

大阪で宿泊したのは、コリアタウン近くのゲストハウス。

何だか朝鮮にどっぷり浸かった二日間でした。

なお、批評を書くことは本作の内容に触れることになりますので、今は控えておきます。

ただ、批評ではなく単なる述懐を一言。

数十年前は「強制連行」や「性奴隷」か否か、などが争点になるどころか、

慰安所の存在自体がなかなか認知されなかったのでした。

水木しげるさんの漫画を伝えたり、中曽根元首相の軍人時代の記録を見せたりしながら、慰安所は実在したのだよ、と言うのが一般人の私にはせいぜいのことでした。

恥部なんでしょうね、大日本帝国を美化したい人たちには。

戸川純さんが『極東慰安唱歌』を発表したのは1985年のことでした。

参考まで。

タグ :ミキ・デザキ

2019年05月16日

『動く標的』:ポール・ニューマンだけを見ていれば

データ

『動く標的』Harper

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:1966年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ジャック・スマイト

原作:ロス・マクドナルド

俳優:ポール・ニューマン(ルー・ハーパー) ローレン・バコール ジュリー・ハリス ロバート・ワグナー

パメラ・ティフィン ジャネット・リー シェリー・ウィンタース アーサー・ヒル

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

原作の持つハードボイルド感溢れる切実な陰惨さは薄れている。けれどまあそれは映画化したのだから仕方ない。

探偵の名も、原作のアーチャーがハーパーに変えられていることだし。

単なる行方不明者の探索が、次第に依頼者家庭の闇を暴くことになり、犯罪が起き、陰鬱な結末を迎える。

ロス・マクドナルドさんの乾いた文体(とはいえ翻訳しか読んでませんが)で描かれたそういう世界が忠実に映像化されたらファンとしては嬉しいのだけれど、本作はもう少しハリウッド的軽さを基調に作られてしまった。

ポール・ミューマンさんはとても良い。

二枚目なのにきめ細かい表情演技が実に軽妙だし、もとよりスターオーラが備わっている。

どの場面もいいが、特にオープニングの数分間だけは必見だ。

ハーパーという私立探偵の生活者としての情けなさがここでよくわかる。

奥さん(ジャネット・リーさん)が逃げ出すのも無理はない。

けれど他の役者が活かしきれていない。

ローレン・バコールさん(好演)などほんともったいない使われ方だ。

他の役者陣は、物足りない。

ポール・ニューマンを輝かせるためのシナリオで作られた映画なんだろう。

観ていて退屈はしない。

でも、ポール・ニューマンファンでなければ、無理して観ることもないように思います。

『動く標的』Harper

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:1966年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ジャック・スマイト

原作:ロス・マクドナルド

俳優:ポール・ニューマン(ルー・ハーパー) ローレン・バコール ジュリー・ハリス ロバート・ワグナー

パメラ・ティフィン ジャネット・リー シェリー・ウィンタース アーサー・ヒル

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント

原作の持つハードボイルド感溢れる切実な陰惨さは薄れている。けれどまあそれは映画化したのだから仕方ない。

探偵の名も、原作のアーチャーがハーパーに変えられていることだし。

単なる行方不明者の探索が、次第に依頼者家庭の闇を暴くことになり、犯罪が起き、陰鬱な結末を迎える。

ロス・マクドナルドさんの乾いた文体(とはいえ翻訳しか読んでませんが)で描かれたそういう世界が忠実に映像化されたらファンとしては嬉しいのだけれど、本作はもう少しハリウッド的軽さを基調に作られてしまった。

ポール・ミューマンさんはとても良い。

二枚目なのにきめ細かい表情演技が実に軽妙だし、もとよりスターオーラが備わっている。

どの場面もいいが、特にオープニングの数分間だけは必見だ。

ハーパーという私立探偵の生活者としての情けなさがここでよくわかる。

奥さん(ジャネット・リーさん)が逃げ出すのも無理はない。

けれど他の役者が活かしきれていない。

ローレン・バコールさん(好演)などほんともったいない使われ方だ。

他の役者陣は、物足りない。

ポール・ニューマンを輝かせるためのシナリオで作られた映画なんだろう。

観ていて退屈はしない。

でも、ポール・ニューマンファンでなければ、無理して観ることもないように思います。

2019年05月10日

『ダーク・フェアリー』:おいおい、恋人を見殺しかい

データ

『ダーク・フェアリー』DON'T BE AFRAID OF THE DARK

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:2011年(製作)

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:トロイ・ニクシー

製作・脚本:ギレルモ・デル・トロ

俳優:ベイリー・マディソン(サリー) ケイティ・ホームズ(キム) ガイ・ピアース(アレックス)

ジャック・トンプソン ジュリア・ブレイク ゲイリー・マクドナルド エドウィナ・リッチャード

製作国:アメリカ、オーストラリア、メキシコ

kinenoteの情報ページはこちら

fox

コメント

古くて由緒ある豪邸の封鎖された地下室のさらに奥深く、何かが潜んでいる。

その何かは子供の歯が好物。

豪邸を昔通りに改装して稼ぎたい男が、その恋人のデザイナーと一緒に住んでいる。

そこに、別れた妻が送ってよこした、屈折した娘がやってくる・・・

邦題は悪くはありません。けれど、「闇を恐れるな」という意味の原題とはずいぶん違いますね。

ギレルモ・デル・トロさんがTV向けに製作したドラマの再現映画だそうです。(監督は別人です。)

でもTV脚本のせいでしょうか、ストーリーが痩せていて矛盾も多すぎ、残念な出来栄えです。

とはいえ子役のベイリー・マディソンさんのお芝居には目を見張ります。彼女の好奇心と恐怖の混ざり具合は大人の俳優でもとても表現が難しいと思いますから。

だからこそ余計に、ケイティ・ホームズさんの薄っぺらい演技が目立ちます。ベイリーさん演じるサリーを守ろうとして犠牲になる役柄ですから、観客を味方につけなくてはいけません。

肝心のガイ・ピアースさんもそれを補うほどの力は発揮できていません。ほんとうに娘を、恋人を愛してる?

なぜ地下の洞窟を掘り起こしてでも恋人を助けない?

説得力に乏しいため、

ホラーとしても、あるいはダークファンタジーとしても中途半端になりました。

『ダーク・フェアリー』DON'T BE AFRAID OF THE DARK

評価:☆☆☆☆・・・・・・

年度:2011年(製作)

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:トロイ・ニクシー

製作・脚本:ギレルモ・デル・トロ

俳優:ベイリー・マディソン(サリー) ケイティ・ホームズ(キム) ガイ・ピアース(アレックス)

ジャック・トンプソン ジュリア・ブレイク ゲイリー・マクドナルド エドウィナ・リッチャード

製作国:アメリカ、オーストラリア、メキシコ

kinenoteの情報ページはこちら

fox

コメント

古くて由緒ある豪邸の封鎖された地下室のさらに奥深く、何かが潜んでいる。

その何かは子供の歯が好物。

豪邸を昔通りに改装して稼ぎたい男が、その恋人のデザイナーと一緒に住んでいる。

そこに、別れた妻が送ってよこした、屈折した娘がやってくる・・・

邦題は悪くはありません。けれど、「闇を恐れるな」という意味の原題とはずいぶん違いますね。

ギレルモ・デル・トロさんがTV向けに製作したドラマの再現映画だそうです。(監督は別人です。)

でもTV脚本のせいでしょうか、ストーリーが痩せていて矛盾も多すぎ、残念な出来栄えです。

とはいえ子役のベイリー・マディソンさんのお芝居には目を見張ります。彼女の好奇心と恐怖の混ざり具合は大人の俳優でもとても表現が難しいと思いますから。

だからこそ余計に、ケイティ・ホームズさんの薄っぺらい演技が目立ちます。ベイリーさん演じるサリーを守ろうとして犠牲になる役柄ですから、観客を味方につけなくてはいけません。

肝心のガイ・ピアースさんもそれを補うほどの力は発揮できていません。ほんとうに娘を、恋人を愛してる?

なぜ地下の洞窟を掘り起こしてでも恋人を助けない?

説得力に乏しいため、

ホラーとしても、あるいはダークファンタジーとしても中途半端になりました。

2019年05月10日

『ヴィレッジ』:共同幻想は続くよどこまでも

データ

『ヴィレッジ』 The Village

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2004年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:M・ナイト・シャマラン

俳優:ブライス・ダラス・ハワード(アイヴィー) ホアキン・フェニックス(ルシアス)

エイドリアン・ブロディ(ノア) ウィリアム・ハート(エドワード)

シガーニー・ウィーヴァー(アリス) ジュディ・グリア(キティ)

製作国:

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

Kobal/TOUCHSTONE/BLINDINGEDGE/TheKobalCollection/WireImage.com

コメント

傑作『シックスセンス』のシャマラン監督の作品というだけの理由でついつい録画し観てしまいました。

そんないい加減な動機でしたが、思わぬ拾い物をした気分になりました。☆8か6でずいぶん迷いました。☆7はあり得ないと思うところがおかしいですね。結局☆6にした理由は批評欄に書くつもりです。ただどこかで、俺は☆8だ、と言う方と出会ったら、何食わぬ顔で「わたしも☆8です」などと迎合してしまうかもしれません(笑)。そんなふうに評価を迷わせる映画ですから、わざわざ観る値打ちはあるじゃないかなと思いますよ。

時代はどうやら19世紀末。物語は、森の中に孤絶し自給自足している村が舞台です。村人は総じて上品に穏やかに暮らしていますが、時に怯えた様子を見せます。なぜなら村の周囲の森には何か恐ろしい生き物が棲息しているからです。村人はとても閉鎖的で他の地域(たとえば「町」。これも恐怖の対象です。)と交流をしないのですが、それはその恐ろしい生き物が森に侵入する村人を殺してしまうからです。ですから、物語の大半は村内の出来事です。

ところが或る事件が起こり、ある娘がどうしても森を抜けて「町」に行きたいというのです。村の戒律では許されないことなのですが、リーダーはこれを許します。なぜならその娘は盲目だからです・・・

ホラーを加味したミステリー仕立ての本作ですが、観客は早い段階で「村の秘密」を推測できるでしょう。ただそれでもなおどんでん返しが起こるのですが、それも辛うじて想定内だった、と思う人も多いでしょう。

けれど、よく練られ締まったテンポで話は進みますから、最後まで飽きないのではないでしょうか。

主役の盲目の娘アイヴィーを演じたブライス・ダラス・ハワードさんの毅然とした演技が印象的でした。

シガーニー・ウィーヴァーさんの演技もとても的確でした。彼女の微妙な表情変化をお見逃しなく。

知的障害を持つノアに扮したエイドリアン・ブロディさんの行動には少し説得力を欠いたように感じましたが、これは脚本や演出が原因でしょう。いえ、私の読み込み不足かもしれません。

伏線がきめ細かくはられたシンボリックな良い映画です。

いつものことですが、以下ではネタバレします。

批評

この作品の良いところは、鑑賞中だけでなく、後からも色々考えさせられるところです。

このヴィレッジ(村)が何かの暗喩(metaphor)であるとすれば、それはいったいなんだろう、と考えてしまうのです。

観客に後を引かせる映画としてはたいへんよくできています。

残念なのは、その暗喩の対象が○○である、と思いついた場合でも、そのあと自分自身の知的レベルを深め進める役にはあまり立たないところです。「そっか、ヴィレッジは○○のことなんやな」と気付いた嬉しさ、あるいは情けなさで終わってしまいますから。

何が不足していたのでしょうか。

この村は共同幻想で成り立っているのです。

怪物はいないし、夜の恐ろしい咆哮は偽物です。

年長者たちがかつて出会った辛い体験から、自分や子供たちが再びそのような目に合わないように文明から逃げ出して村を作り、子供たちを洗脳していたのです。

実在しないものを実在していると集団で思い込むことが共同幻想です。

宗教を信仰しない私なら、例えば「神」は共同幻想です。

しかし人間は往々にして共同幻想を実体化してしまいます。

神を実在すると考えた人類は、あたかも神が実在するかのように教会組織を打ち立て、神の実在幻想を支えてきました。その結果、信仰心の篤い人にとって「神による支配」は当たり前のことになったのです。神に会ってもいないのに。

他にも枚挙のいとまがありませんが、例えば学歴社会、女性差別、国家などは共同幻想の好例です。

人類百万年の歴史の中で国家などほんのまばたきの間存在しているだけです。

もとはなかった国家という幻想は、人々にとっていつしか「あって当然の堅固な体制」になりました。

いまは人類が両手を上げて国家という共同幻想を(崩れないように)支えているのです。

しかし私たちは「具体的な国家」を見たことはないのです。見ている知っている、助かっているひどい目にあっている、などと思うのは錯覚です。国家が存在するかのように作られた体制を見ているだけなのです。国家の実在は当然だと思うから、「国家」による支配を受け入れているのです。支配しているのは国家でなく一握りの名前のある人間に他なりません。

本作の村人にとって、森の怪物は実在します。

しかしそれは、年長者(村の創始者)が人為的に作り上げた共同幻想なのです。年長者はそれが幻想だということを熟知しています。

上記の事件が起こり、村は共同幻想が崩壊する危機を迎えます。

本当は、時代は19世紀末ではなく現代だったのです。

しかし、盲目の娘は現代に足を踏み入れたものの、まだ幻想に縛られ、怪物を信じ続け、現代を感知することはできませんでした。

そこでリーダーをはじめとする年長者たちは、これからも村人に嘘をつき通し、取り繕うストーリーを考え、共同幻想を継続することを決意するのでした。

もうお分かりですね。

本作のこの村は、例えば現存する国家を暗喩しているのです。

具体的な特定の国家ではなく、国家それ自体を。

支配者だけが真実を知り、国民には嘘を突き通す国家という共同幻想を。

きわめて優れた着想の優れた映画だと思います。

でも、そんなことわかっとる、日本だってそうやろ、日本の周囲の国が危険であると思い込まされているだけやろ、と観客が嬉しくあるいは情けなく気付けばそれで終わってしまう映画でもあるのです。気付きの後どうするか、そのヒントが不足しているのですね。

ですから☆は6つです。

え?あなたは傑作だと思いましたか?

ならば私も☆8に変えましょう(笑)

念のために申し添えますが、これは批評ですからシャマラン監督の意図がどうあれ、それは関係ありません。

『ヴィレッジ』 The Village

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2004年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:M・ナイト・シャマラン

俳優:ブライス・ダラス・ハワード(アイヴィー) ホアキン・フェニックス(ルシアス)

エイドリアン・ブロディ(ノア) ウィリアム・ハート(エドワード)

シガーニー・ウィーヴァー(アリス) ジュディ・グリア(キティ)

製作国:

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

Kobal/TOUCHSTONE/BLINDINGEDGE/TheKobalCollection/WireImage.com

コメント

傑作『シックスセンス』のシャマラン監督の作品というだけの理由でついつい録画し観てしまいました。

そんないい加減な動機でしたが、思わぬ拾い物をした気分になりました。☆8か6でずいぶん迷いました。☆7はあり得ないと思うところがおかしいですね。結局☆6にした理由は批評欄に書くつもりです。ただどこかで、俺は☆8だ、と言う方と出会ったら、何食わぬ顔で「わたしも☆8です」などと迎合してしまうかもしれません(笑)。そんなふうに評価を迷わせる映画ですから、わざわざ観る値打ちはあるじゃないかなと思いますよ。

時代はどうやら19世紀末。物語は、森の中に孤絶し自給自足している村が舞台です。村人は総じて上品に穏やかに暮らしていますが、時に怯えた様子を見せます。なぜなら村の周囲の森には何か恐ろしい生き物が棲息しているからです。村人はとても閉鎖的で他の地域(たとえば「町」。これも恐怖の対象です。)と交流をしないのですが、それはその恐ろしい生き物が森に侵入する村人を殺してしまうからです。ですから、物語の大半は村内の出来事です。

ところが或る事件が起こり、ある娘がどうしても森を抜けて「町」に行きたいというのです。村の戒律では許されないことなのですが、リーダーはこれを許します。なぜならその娘は盲目だからです・・・

ホラーを加味したミステリー仕立ての本作ですが、観客は早い段階で「村の秘密」を推測できるでしょう。ただそれでもなおどんでん返しが起こるのですが、それも辛うじて想定内だった、と思う人も多いでしょう。

けれど、よく練られ締まったテンポで話は進みますから、最後まで飽きないのではないでしょうか。

主役の盲目の娘アイヴィーを演じたブライス・ダラス・ハワードさんの毅然とした演技が印象的でした。

シガーニー・ウィーヴァーさんの演技もとても的確でした。彼女の微妙な表情変化をお見逃しなく。

知的障害を持つノアに扮したエイドリアン・ブロディさんの行動には少し説得力を欠いたように感じましたが、これは脚本や演出が原因でしょう。いえ、私の読み込み不足かもしれません。

伏線がきめ細かくはられたシンボリックな良い映画です。

いつものことですが、以下ではネタバレします。

批評

この作品の良いところは、鑑賞中だけでなく、後からも色々考えさせられるところです。

このヴィレッジ(村)が何かの暗喩(metaphor)であるとすれば、それはいったいなんだろう、と考えてしまうのです。

観客に後を引かせる映画としてはたいへんよくできています。

残念なのは、その暗喩の対象が○○である、と思いついた場合でも、そのあと自分自身の知的レベルを深め進める役にはあまり立たないところです。「そっか、ヴィレッジは○○のことなんやな」と気付いた嬉しさ、あるいは情けなさで終わってしまいますから。

何が不足していたのでしょうか。

この村は共同幻想で成り立っているのです。

怪物はいないし、夜の恐ろしい咆哮は偽物です。

年長者たちがかつて出会った辛い体験から、自分や子供たちが再びそのような目に合わないように文明から逃げ出して村を作り、子供たちを洗脳していたのです。

実在しないものを実在していると集団で思い込むことが共同幻想です。

宗教を信仰しない私なら、例えば「神」は共同幻想です。

しかし人間は往々にして共同幻想を実体化してしまいます。

神を実在すると考えた人類は、あたかも神が実在するかのように教会組織を打ち立て、神の実在幻想を支えてきました。その結果、信仰心の篤い人にとって「神による支配」は当たり前のことになったのです。神に会ってもいないのに。

他にも枚挙のいとまがありませんが、例えば学歴社会、女性差別、国家などは共同幻想の好例です。

人類百万年の歴史の中で国家などほんのまばたきの間存在しているだけです。

もとはなかった国家という幻想は、人々にとっていつしか「あって当然の堅固な体制」になりました。

いまは人類が両手を上げて国家という共同幻想を(崩れないように)支えているのです。

しかし私たちは「具体的な国家」を見たことはないのです。見ている知っている、助かっているひどい目にあっている、などと思うのは錯覚です。国家が存在するかのように作られた体制を見ているだけなのです。国家の実在は当然だと思うから、「国家」による支配を受け入れているのです。支配しているのは国家でなく一握りの名前のある人間に他なりません。

本作の村人にとって、森の怪物は実在します。

しかしそれは、年長者(村の創始者)が人為的に作り上げた共同幻想なのです。年長者はそれが幻想だということを熟知しています。

上記の事件が起こり、村は共同幻想が崩壊する危機を迎えます。

本当は、時代は19世紀末ではなく現代だったのです。

しかし、盲目の娘は現代に足を踏み入れたものの、まだ幻想に縛られ、怪物を信じ続け、現代を感知することはできませんでした。

そこでリーダーをはじめとする年長者たちは、これからも村人に嘘をつき通し、取り繕うストーリーを考え、共同幻想を継続することを決意するのでした。

もうお分かりですね。

本作のこの村は、例えば現存する国家を暗喩しているのです。

具体的な特定の国家ではなく、国家それ自体を。

支配者だけが真実を知り、国民には嘘を突き通す国家という共同幻想を。

きわめて優れた着想の優れた映画だと思います。

でも、そんなことわかっとる、日本だってそうやろ、日本の周囲の国が危険であると思い込まされているだけやろ、と観客が嬉しくあるいは情けなく気付けばそれで終わってしまう映画でもあるのです。気付きの後どうするか、そのヒントが不足しているのですね。

ですから☆は6つです。

え?あなたは傑作だと思いましたか?

ならば私も☆8に変えましょう(笑)

念のために申し添えますが、これは批評ですからシャマラン監督の意図がどうあれ、それは関係ありません。

2019年05月08日

『空海―KU-KAI― 美しき王妃の謎』:堂々の染ちゃん

データ

『空海―KU-KAI― 美しき王妃の謎』妖猫傳、LEGEND OF THE DEMON CAT

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:チェン・カイコー

原作:夢枕獏『沙門空海唐の国にて鬼と宴す』

主題歌:RADWIMPS:『Mountain Top』

俳優:染谷将太(空海) ホアン・シュアン(白楽天) チャン・ロンロン/張榕容(楊貴妃)

チャン・ルーイー(玄宗) 阿部寛(阿部仲麻呂) 松坂慶子(白玲) 火野正平(大師)

シン・バイチン(李白) ティアン・ユー(高力士)リウ・ハオラン(白龍) オウ・ハオ(丹龍)

ワン・デイ(安禄山)

製作国:中国・日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

予告より

コメント

チェン・カイコー監督の作品は、『さらば、わが愛/覇王別姫』 (1993)、『始皇帝暗殺 』(1998)に続いて三本目の鑑賞になります。つまり超有名どころしか観ていません。しかもそのうち二本は日中合作ですから、かなりミーハーな選択ですね。率直な感想を述べれば、『さらば、わが愛/覇王別姫』は傑作、『始皇帝暗殺 』と本作は見どころがある娯楽作。日中合作によってレベルダウン(=商業主義的大作)しているのか、それともチェン・カイコー監督自身のピークが過ぎたのか、そこは三本しか観ていないわたしには判断がつきません。

スケールは大きく、映像は素晴らしく、また日本人にとっても憧れの中国古典の世界に触れられるのでホウホウと感嘆しながら楽しむことができます。白楽天(白居易)!玄宗皇帝!楊貴妃!安禄山!などとその古典に疎いわたしでもワクワクするのですから、例えば白居易の詩文を知る妻などは懐かしい思いに浸ることもあったでしょう。また、歴史タイムワープ好きなわたしは、もちろん史実そのままのストーリーではなく時代考証が正しいとは考えていませんが、8世紀の中国(唐)が再現された映像にとても惹かれました。

上記データ欄を見ていただければわかる通り、日本でのタイトルは”空海”が目立っていますが、中国や英語圏では”怪猫”が主役のように扱われています。空海は、まるで金田一耕助のような探偵で狂言回しの役割です。実力派染谷将太さんはこの絢爛豪華な唐文化(の再現)の中に息づく天才空海を堂々と演じています。たいしたもんです。ただ、晴れ舞台で優勝する羽生結弦さんのような超絶スター性を彼に期待してはいけませんし、そういう役柄ではありません。

物語の中心には楊貴妃がいます。後半になって楊貴妃本人が登場するのですが、楊貴妃役のチャン・ロンロンさんは父親がフランス人で、エキゾティックな美しい容姿です。「異民族」のDNAが混じった彼女を起用することで超絶美女を表現しようとしたのでしょうね。白居易(ホアン・シュアンさん)の手になる「長恨歌(ちょうごんか)」で表現された楊貴妃とジャスト・フィットするかどうか、それは「長恨歌」をどう読むかによって読者ごとに感想が異なるかもしれません。

「雲鬢花顔金歩搖」

(やわらかな髪、花のような顔、歩みにつれて金のかんざしが揺れる。)

「芙蓉如面柳如眉」

(芙蓉の花は彼女の顔のよう、柳は彼女の眉のよう)

楊貴妃が死んで16年後にこの世に生まれた白居易は、本作で「楊貴妃」と出会います。妃と同時期を生きた李白を羨んでいた白居易には本望だったことでしょう。

『空海―KU-KAI― 美しき王妃の謎』妖猫傳、LEGEND OF THE DEMON CAT

評価:☆☆☆☆☆☆・・・・

年度:2018年

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:チェン・カイコー

原作:夢枕獏『沙門空海唐の国にて鬼と宴す』

主題歌:RADWIMPS:『Mountain Top』

俳優:染谷将太(空海) ホアン・シュアン(白楽天) チャン・ロンロン/張榕容(楊貴妃)

チャン・ルーイー(玄宗) 阿部寛(阿部仲麻呂) 松坂慶子(白玲) 火野正平(大師)

シン・バイチン(李白) ティアン・ユー(高力士)リウ・ハオラン(白龍) オウ・ハオ(丹龍)

ワン・デイ(安禄山)

製作国:中国・日本

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

予告より

コメント

チェン・カイコー監督の作品は、『さらば、わが愛/覇王別姫』 (1993)、『始皇帝暗殺 』(1998)に続いて三本目の鑑賞になります。つまり超有名どころしか観ていません。しかもそのうち二本は日中合作ですから、かなりミーハーな選択ですね。率直な感想を述べれば、『さらば、わが愛/覇王別姫』は傑作、『始皇帝暗殺 』と本作は見どころがある娯楽作。日中合作によってレベルダウン(=商業主義的大作)しているのか、それともチェン・カイコー監督自身のピークが過ぎたのか、そこは三本しか観ていないわたしには判断がつきません。

スケールは大きく、映像は素晴らしく、また日本人にとっても憧れの中国古典の世界に触れられるのでホウホウと感嘆しながら楽しむことができます。白楽天(白居易)!玄宗皇帝!楊貴妃!安禄山!などとその古典に疎いわたしでもワクワクするのですから、例えば白居易の詩文を知る妻などは懐かしい思いに浸ることもあったでしょう。また、歴史タイムワープ好きなわたしは、もちろん史実そのままのストーリーではなく時代考証が正しいとは考えていませんが、8世紀の中国(唐)が再現された映像にとても惹かれました。

上記データ欄を見ていただければわかる通り、日本でのタイトルは”空海”が目立っていますが、中国や英語圏では”怪猫”が主役のように扱われています。空海は、まるで金田一耕助のような探偵で狂言回しの役割です。実力派染谷将太さんはこの絢爛豪華な唐文化(の再現)の中に息づく天才空海を堂々と演じています。たいしたもんです。ただ、晴れ舞台で優勝する羽生結弦さんのような超絶スター性を彼に期待してはいけませんし、そういう役柄ではありません。

物語の中心には楊貴妃がいます。後半になって楊貴妃本人が登場するのですが、楊貴妃役のチャン・ロンロンさんは父親がフランス人で、エキゾティックな美しい容姿です。「異民族」のDNAが混じった彼女を起用することで超絶美女を表現しようとしたのでしょうね。白居易(ホアン・シュアンさん)の手になる「長恨歌(ちょうごんか)」で表現された楊貴妃とジャスト・フィットするかどうか、それは「長恨歌」をどう読むかによって読者ごとに感想が異なるかもしれません。

「雲鬢花顔金歩搖」

(やわらかな髪、花のような顔、歩みにつれて金のかんざしが揺れる。)

「芙蓉如面柳如眉」

(芙蓉の花は彼女の顔のよう、柳は彼女の眉のよう)

楊貴妃が死んで16年後にこの世に生まれた白居易は、本作で「楊貴妃」と出会います。妃と同時期を生きた李白を羨んでいた白居易には本望だったことでしょう。

2019年05月02日

『タバコ・ロード』:哀愁の道行き

データ

『タバコ・ロード』Tabacco Road

評価:☆☆☆☆☆☆☆☆・・

年度:1941年(製作)、1988年(日本公開)

鑑賞:2019年BS/CSで視聴。

監督:ジョン・フォード

原作:アースキン・コールドウェル(小説)、ジャック・カークランド(戯曲)

音楽:デイヴィッド・バトルフ

俳優:チャールズ・グレープウィン(ジーター・レスター) エリザベス・パターソン(エイダ・レスター)

ウィリアム・トレイシー(デューダ・レスター) ジーン・ティアニー(エリー・メイ・レスター)

マージョリー・ランボー (シスター・ベシー) ダナ・アンドリュース(ティム) ワード・ボンド(ラブ)

ジョージ・チャンドラー(クラーク)

製作国:アメリカ

allcinemaの情報ページはこちら

kinenoteの情報ページはこちら

コメント、批評

今から百年ほど前のアメリカ合衆国のプアホワイト(貧乏な白人)農民が主人公。

84分の作品はキュッと引き締まるストーリー。役者の演技や映像や音楽のレベルも高く、ペーソスに溢れたコメディーの傑作。

本作を駄作とする批評も多いのですが、わたしはジョン・フォード監督の数ある代表作の一つだと考えます。。

ただし、主人公の息子デューダのエキセントリックさに耐えられないデリケートな神経の方にはオススメしません。

と言っても観なければわかりませんよね(笑)

アースキン・コールドウェルさんが小説を書いたのが1932年。

ジャック・カークランドさんが戯曲化し、芝居が上演されると、これが7年間のロングラン。

そしてジョン・フォード監督が映画化したのが1941年。

ところが戦争が始まり、その他の事情もあって、日本で公開されたのが1988年。

劇場鑑賞のチャンスを逃したわたしが初めて観たのが2019年。

長い長いブランクと相成りました。

本作を駄作と断じる方々は、1)コメディーなのにちっとも笑えない 2)原作が持つ(例えば性的な)生々しさが失われている と言う二点を指摘されることが多いようです。

わたしも実は疑っています。ジョン・フォード監督は苦手なコメディーを描こうとして大失敗したのではないか、と。

ところが仮に大失敗であったとしても、その結果、シンプルに戯画的に人間を描いた傑作が誕生したのです。無心で本作と付き合えば真価がわかると思うのですが。

それではわたしは具体的にどういうところを評価したのか、と尋ねられても、この説明が存外難しいのです。

そこでわたしが印象に残ったシーンを列挙してみたいと思います。でもその前に背景の説明から

ジーン・ティアニーさん

物語の舞台はアメリカ合衆国南部(原作ではジョージア州)。綿花やタバコの栽培が盛んです。、、と聞くだけで、映画では説明されていないこの地の当時の状況が見えます。『風と共に去りぬ』(1939年製作)の4,50年くらいあとの南部、と申し上げれば少し理解が進みましょうか。

南北戦争はすでに終わり、大地主(貴族)による農場経営にかわって北部等の大資本が参入してきています。農場では今も黒人奴隷が多数働いていますが、白人の農夫とその家族による小規模な農場も増加しています。しかしその白人農夫たちの多くは小作人です。

タバコや綿、特に綿の栽培は苛酷な作業です。共生菌を自ら育てるまでゆっくり成長し、その後は急に背を伸ばし花を咲かせ綿花を実らせる綿は気難しい植物です。

多量の肥料と水、そして大量の農薬を大盤振る舞いしてようやく綿花の収穫にこぎつけます。大資本は農夫たちをこき使い、搾取し尽くしますが、搾取されるのは「土」も同じ。徹底的に多作化を繰り返させられた土は疲弊し、もはや作物を生らす力を失います。利益をあげた大資本は撤退すれば良いだけですが、その土地を離れては暮らせない小作人たちにはもはやなすすべもありません。

以上が時代の背景です。アメリカ人でないわたしたちは少し勉強しなければなりません。

ここからが本作のお話。印象に残ったシーンを列挙させてください。

・映画は主人公ジーターがオンボロトラックを乱暴に走らせる場面から始まります。全編を通じて文明=資本家の象徴として自動車が重要な役割を果たします。ジーターがトラックを所有していることが驚きなのですが、このポンコツはこの直後ご臨終となります。そうなるとラバを借りて仕事の助けにするしかないのですが、ジーターは一文無し。それならもう少しトラックを大切に扱えば良さそうなものなのですが。

・ジーター一家はもちろん、隣家の(百年前の)豪邸に住むやはりプアホワイト家族もどうやら全員字が書けません。婚姻許可願(!)に署名すらできないのです。貧農たちは最低限の教育も受けていないことがわかります。

・ジーターとエイダの夫婦は子沢山。17,8人つくったと言います。うち5人はすでに土の下(アメリカですから土葬)。全員の名をおぼえきれていません。

ほとんどの子供は衰退したこのタバコロードという地から、そして母親の作った服から逃げ出していきました。

・そのうち13歳の娘パールはラブという男に嫁いでいます。原作では普通の男として描かれるラブですが、本作では無知無教養なDV男です。どうやらパールは家出した様子。ジーターは家に残る”イキオクレ”のエリー・メイを妹の後釜にどうだとしきりにすすめます。口減らしですね。

・同居の娘メリー・メイは無学で、男性の関心を引くためには色仕掛けするしかないと思い込んでいるようです。彼女はラブが好きです。ちなみに彼女を演じているのは美人女優のジーン・ティアニーさん。ジョン・F・ケネディの愛人としても有名でした。

・やはり同居の息子20歳のデューダは、やはり無学で下品な男。我慢を知らずエキセントリックな行動ばかり。なぜか(車などの)警笛が大好き。隣家の未亡人シスター・ベシーが有り金はたいて伝道のために新車を買ったのは、警笛を鳴らしたいデューダのためでもありました。二人は結婚します。

・その日の食料にも事欠く一家は、ラブがぶら下げていたカブをチームワーク良く奪い取ってしまいます。エリー・メイも高齢の祖母も参加し、ついには飼い犬までもラブのズボンに噛み付く浅ましさ。ここは笑うところです。しかし笑えません。

・金に困りきった上に怠惰なジーターは、神頼みをします。「神さま 俺を助けてくださるなら急いで下さらないと 自分でなんとかしなければならなくなります」。ここも笑うところでしょうが、笑えません。