2018年04月23日

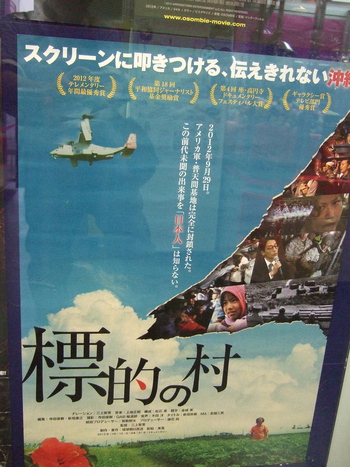

『標的の村』

データ

『標的の村』

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:2013年

鑑賞:公開年にスクリーンで二回鑑賞。

監督:三上智恵

製作:日本

allcinemaの情報ページはこちら

コメント

ドキュメンタリー映画の秀作です。

沖縄県高江にヘリパッド建設計画が持ち上がったとき、

内地には全くと言ってよいほどそのニュースは流れてこず、

恥ずかしながらわたくしたちも、

たまたま沖縄やんばるを東まわりで北上した時に、

高江の村内の看板を見て、ヘリパッドってなんだろうと関心を持ったことが、

高江について知るきっかけでした。

その後、真摯で切実な反対運動が続いているにもかかわらず、

ヘリパッド建設は押し切られてしまいました。

わたくしたちは無力かもしれませんが、

せめてインターネットの場で、

これからも沖縄から米軍基地をなくす活動を応援していきます。

大阪でもずっと頑張っている人たちがおられます。

鑑賞したその年に書いた文章を、そのまま批評欄に掲載しておきます。

批評

「お父さんとお母さんがオスプレイ反対に疲れてしまったら、私が代わりにやってあげたい」

ドキュメンタリー映画「標的の村」は多くの人におすすめできる秀作です。

そういうレベルの作品ですから、本気で紹介すると長文になってしまいます。

ですからここは少し控えめにします。

私が考えたこと、感じたことの断片だけを書いておきたいと思います。

なおこの映画は現在も各地で上映中です。ぜひご覧になってください。

公式サイトはこちらです。

この作品は映画製作を目的に撮影されたわけではなく、琉球朝日放送(QAB)のニュース映像の蓄積の中から編集したもののようです。

ですから、作品としてのストーリーが感じられません。

言い換えれば、作為性が希薄です。

対照の為に申し上げれば、マイケル・ムーア監督の一連の告発ドキュメンタリーと決定的に違うところはここです。

そしてこのことを長所ととらえるか短所に映るかは、見る人の観点に左右されます。

しかし、だからといって、この映像は「客観的」で「公平」なニュース映像の羅列ではありません。

取材時のスタンス、編集時の視点は明らかに住民運動側に寄り添い、共感しています。

沖縄の現状の本質はまだ戦中または占領下と同じである、という見方からは、この報道姿勢はまことに正しいものだと私は考えます。

が、沖縄への認識が私とは異なる人々にとっても、この映像を見られたら納得がいくのではないでしょうか、

この沖縄県東村高江の「ヘリパッド反対運動」がどれほど真っ当な活動なのか、ということに。

ジャーナリズムという言葉の本義に立脚した作品になった、と言えるでしょう。

その点で、たとえストーリー性に乏しくても、「作家性」はビシビシと感じとることができる作品に仕上がりました。

とはいえ、上記のようなまわりくどくて抽象的な物言いでは、この文を読んで下さった方の誰一人として「それなら見てみよう」と思って下さらないでしょう。

この映画はドキュメンタリーですから、上映中の映画に対する私のこのいつもの手法を少しだけ逸脱し、具体例を挙げることにします。

宜野座で見かけたオスプレイ:撮影はわたくし

私はかつて某国の兵士十数人に取り囲まれた体験があります。

スパイではないかと疑われたのです。

彼らの小銃は私のヘソあたりに狙いを定め、指先は引き金に触れていました。

その折の脳が焦げついたような匂いと、疑いなく覚悟した死を私は忘れることはありません。

どうか想像してください。

あなたが農民で、畑仕事をしているさなかだとします。

昼下がりに軒下で涼んでいる時でもかまいません。

爆音とともに山陰からヌッと現れたヘリのドアは開け放たれており、

そこから複数の兵士が、顔の見える距離でマシンガンを構え、

あなたを標的に狙ってホバリングしている図を。

米軍米兵は沖縄で遊んでいるわけではなく、

日々、戦争の訓練に励んでいるのです。

とくにここ沖縄島北部のやんばるでは、地対地や地対空の戦闘訓練が行われています。

ジャングル、森林、農村地帯を想定し、

物陰に潜むゲリラや敵国の民衆を殺害する訓練です。

映画の主な舞台になっている高江集落は、元は陸の孤島でした。

戦後その集落をとりかこむ広大な土地を米軍に接収され、

「おかげで」道路も出来、生活は「便利」になりましたが、

山の恵みを受け取ることができず、先祖の墓参りもできない状況が続いています。

家屋の敷地内にいきなり戦闘服の米兵が現れることもあります。

なぜ集落を取り囲むように(住民を追い出さず)訓練場が設けられたのか、

そのわけがこの映画で明らかになります。

そしてそのような恐怖は「今」起きているだけではなく、

かつてはもっと惨めな体験を「戦後」の住民が…

という衝撃的な事実もこの映画は掘り出しました。

監督三上智恵さんを初め、スタッフの熱意の賜物です。

彼らは、この日本が置かれている構造的な問題もまた、明らかにしようと努めました。

世に、「いやなら出て行け」といった無責任な言説がまかり通っています。

日本が嫌なら在日は帰れ。

君が代がいやなら公務員はやめろ。

原発がいやなら引っ越せ。

基地のそばに住みつくのが悪い。

戦前の全体主義下での「非国民糾弾」にそっくりな恫喝に何の正義も無いのは明らかで、

「日本はあなたのものですか?」と尋ねるだけで瓦解する砂の刃ですが、

砂だってたくさん飛んでくれば痛いのもまた事実です。

砂の刃に脅されてやや腰が引けているあなたなら、

この映画からはもう一つ、その恫喝が成り立たない、誤っている理由を知ることができるでしょう。

どういうことでしょうか。それは、

高江の住民のみならず、沖縄県民だけでなく、

日本列島に住む私たちはすべて米軍の標的なのです。

2008年末の高江にて:撮影わたくし:長い戦いが今も続いています。

『標的の村』

評価:☆☆☆☆☆☆☆・・・

年度:2013年

鑑賞:公開年にスクリーンで二回鑑賞。

監督:三上智恵

製作:日本

allcinemaの情報ページはこちら

コメント

ドキュメンタリー映画の秀作です。

沖縄県高江にヘリパッド建設計画が持ち上がったとき、

内地には全くと言ってよいほどそのニュースは流れてこず、

恥ずかしながらわたくしたちも、

たまたま沖縄やんばるを東まわりで北上した時に、

高江の村内の看板を見て、ヘリパッドってなんだろうと関心を持ったことが、

高江について知るきっかけでした。

その後、真摯で切実な反対運動が続いているにもかかわらず、

ヘリパッド建設は押し切られてしまいました。

わたくしたちは無力かもしれませんが、

せめてインターネットの場で、

これからも沖縄から米軍基地をなくす活動を応援していきます。

大阪でもずっと頑張っている人たちがおられます。

鑑賞したその年に書いた文章を、そのまま批評欄に掲載しておきます。

批評

「お父さんとお母さんがオスプレイ反対に疲れてしまったら、私が代わりにやってあげたい」

ドキュメンタリー映画「標的の村」は多くの人におすすめできる秀作です。

そういうレベルの作品ですから、本気で紹介すると長文になってしまいます。

ですからここは少し控えめにします。

私が考えたこと、感じたことの断片だけを書いておきたいと思います。

なおこの映画は現在も各地で上映中です。ぜひご覧になってください。

公式サイトはこちらです。

この作品は映画製作を目的に撮影されたわけではなく、琉球朝日放送(QAB)のニュース映像の蓄積の中から編集したもののようです。

ですから、作品としてのストーリーが感じられません。

言い換えれば、作為性が希薄です。

対照の為に申し上げれば、マイケル・ムーア監督の一連の告発ドキュメンタリーと決定的に違うところはここです。

そしてこのことを長所ととらえるか短所に映るかは、見る人の観点に左右されます。

しかし、だからといって、この映像は「客観的」で「公平」なニュース映像の羅列ではありません。

取材時のスタンス、編集時の視点は明らかに住民運動側に寄り添い、共感しています。

沖縄の現状の本質はまだ戦中または占領下と同じである、という見方からは、この報道姿勢はまことに正しいものだと私は考えます。

が、沖縄への認識が私とは異なる人々にとっても、この映像を見られたら納得がいくのではないでしょうか、

この沖縄県東村高江の「ヘリパッド反対運動」がどれほど真っ当な活動なのか、ということに。

ジャーナリズムという言葉の本義に立脚した作品になった、と言えるでしょう。

その点で、たとえストーリー性に乏しくても、「作家性」はビシビシと感じとることができる作品に仕上がりました。

とはいえ、上記のようなまわりくどくて抽象的な物言いでは、この文を読んで下さった方の誰一人として「それなら見てみよう」と思って下さらないでしょう。

この映画はドキュメンタリーですから、上映中の映画に対する私のこのいつもの手法を少しだけ逸脱し、具体例を挙げることにします。

宜野座で見かけたオスプレイ:撮影はわたくし

私はかつて某国の兵士十数人に取り囲まれた体験があります。

スパイではないかと疑われたのです。

彼らの小銃は私のヘソあたりに狙いを定め、指先は引き金に触れていました。

その折の脳が焦げついたような匂いと、疑いなく覚悟した死を私は忘れることはありません。

どうか想像してください。

あなたが農民で、畑仕事をしているさなかだとします。

昼下がりに軒下で涼んでいる時でもかまいません。

爆音とともに山陰からヌッと現れたヘリのドアは開け放たれており、

そこから複数の兵士が、顔の見える距離でマシンガンを構え、

あなたを標的に狙ってホバリングしている図を。

米軍米兵は沖縄で遊んでいるわけではなく、

日々、戦争の訓練に励んでいるのです。

とくにここ沖縄島北部のやんばるでは、地対地や地対空の戦闘訓練が行われています。

ジャングル、森林、農村地帯を想定し、

物陰に潜むゲリラや敵国の民衆を殺害する訓練です。

映画の主な舞台になっている高江集落は、元は陸の孤島でした。

戦後その集落をとりかこむ広大な土地を米軍に接収され、

「おかげで」道路も出来、生活は「便利」になりましたが、

山の恵みを受け取ることができず、先祖の墓参りもできない状況が続いています。

家屋の敷地内にいきなり戦闘服の米兵が現れることもあります。

なぜ集落を取り囲むように(住民を追い出さず)訓練場が設けられたのか、

そのわけがこの映画で明らかになります。

そしてそのような恐怖は「今」起きているだけではなく、

かつてはもっと惨めな体験を「戦後」の住民が…

という衝撃的な事実もこの映画は掘り出しました。

監督三上智恵さんを初め、スタッフの熱意の賜物です。

彼らは、この日本が置かれている構造的な問題もまた、明らかにしようと努めました。

世に、「いやなら出て行け」といった無責任な言説がまかり通っています。

日本が嫌なら在日は帰れ。

君が代がいやなら公務員はやめろ。

原発がいやなら引っ越せ。

基地のそばに住みつくのが悪い。

戦前の全体主義下での「非国民糾弾」にそっくりな恫喝に何の正義も無いのは明らかで、

「日本はあなたのものですか?」と尋ねるだけで瓦解する砂の刃ですが、

砂だってたくさん飛んでくれば痛いのもまた事実です。

砂の刃に脅されてやや腰が引けているあなたなら、

この映画からはもう一つ、その恫喝が成り立たない、誤っている理由を知ることができるでしょう。

どういうことでしょうか。それは、

高江の住民のみならず、沖縄県民だけでなく、

日本列島に住む私たちはすべて米軍の標的なのです。

2008年末の高江にて:撮影わたくし:長い戦いが今も続いています。

Posted by gadogadojp at 10:00│Comments(0)

│ドキュメンタリー映画

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。